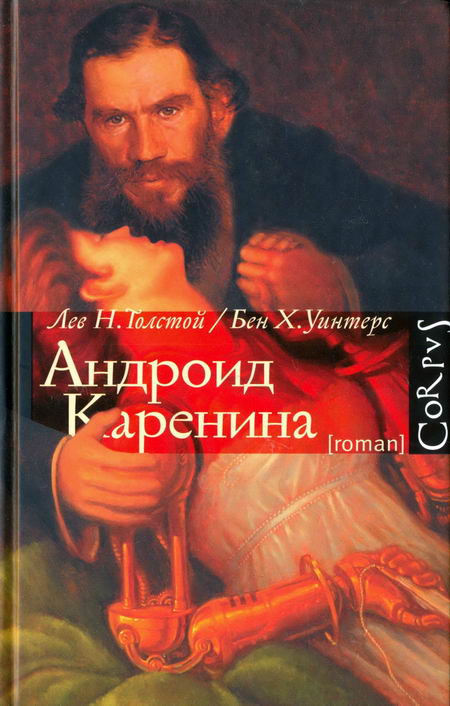

Книга: Андроид Каренина

Название: Андроид Каренина

Автор: Уинтерс Бен

Издательство: Астрель

Год: 2011

Страниц: 728

Формат: fb2

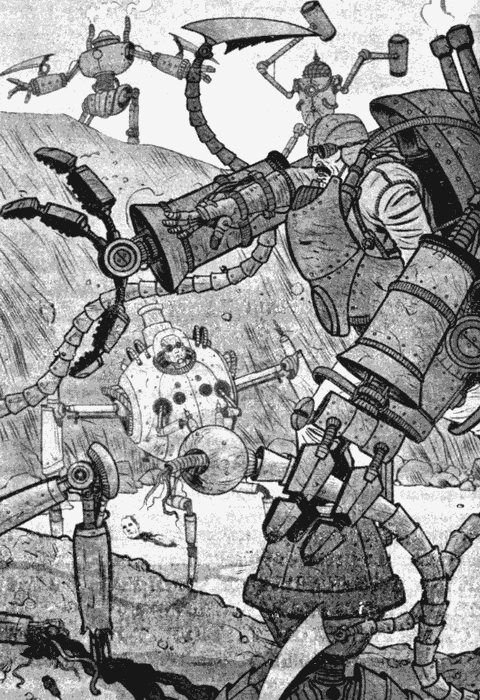

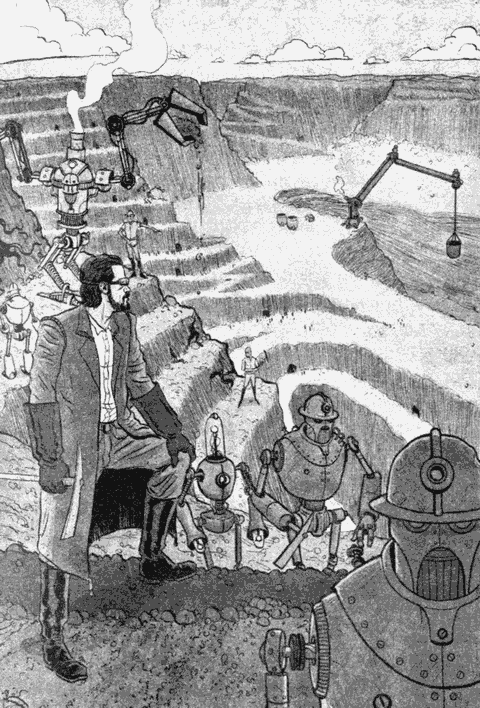

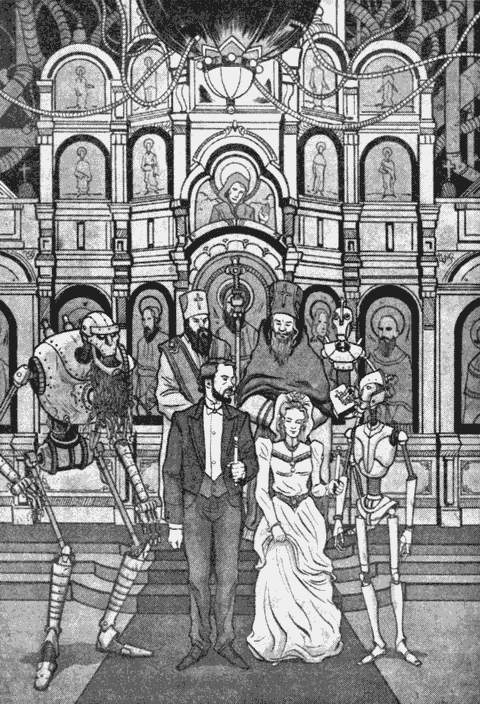

XIX век, эра всеобщего благоденствия: благодаря грозниуму, металлу, найденному при Иване Грозном, люди смогли создать машины, взявшие на себя физический труд. Больше нет ни рабов, ни крепостных, ни слуг, ни наемных рабочих - всех заменили роботы.

Имена роботов состоят из трех частей: первая римская цифра в названии указывает на класс машины, далее следует словесное описание его функции, затем – цифра, обозначающая модель робота. Таким образом, I/Самовар/1(8) – это устройство I класса, созданное для того, чтобы заваривать и подавать чай, номер модели 1(8).

Роботам III класса дают прозвища их хозяева.

Степан Аркадьич Облонский, московский князь (Стива); его робот III класса Маленький Стива

Дарья Александровна Облонская, жена Облонского (Долли); ее робот III класса Доличка

Анна Аркадьевна Каренина, сестра Облонского; ее робот III класса Андроид Каренина

Алексей Александрович Каренин, муж Анны

Сережа, сын Анны и Алексея Александровича

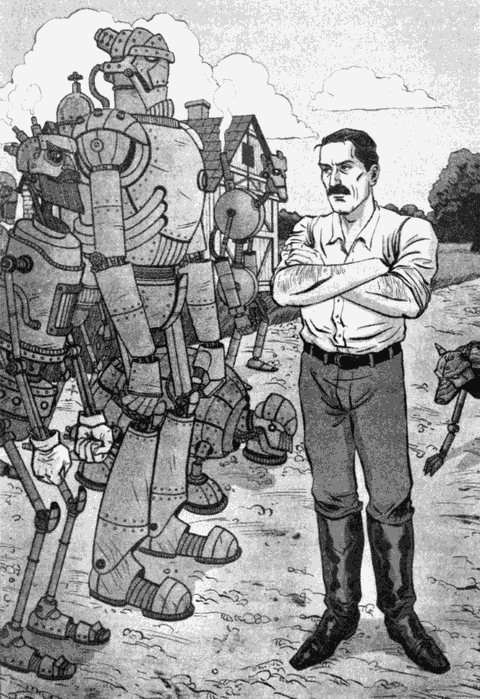

Константин Дмитрич Левин, старинный друг Облонского; его робот III класса Сократ

Николай Дмитрич Левин, брат Константина Дмитрича; его робот III класса Карнак

Екатерина Александровна Щербацкая (Кити), сестра Долли; ее робот III класса Татьяна

Князь Александр Дмитриевич Щербацкий, отец Кити и Долли

Княгиня Щербацкая, мать Кити и Долли; ее робот III класса La Sherbatskaya

Граф Алексей Кириллович Вронский, военный, герой сражений; его робот III класса Лупо

Графиня Вронская, мать Алексея Кирилловича; ее робот III класса Тунисия

Елизавета Федоровна Тверская (Бетси), подруга Анны Аркадьевны, кузина Вронского; ее робот III класса Дорогуша

Марья Николаевна, сожительница Николая Левина

Мадам Шталь, известный ксенотеологист

Варенька, бедная девушка, сопровождающая мадам Шталь

Яшвин, друг и сослуживец Вронского

Васенька Весловский, петербургскомосковский блестящий молодой человек

Все исправные роботы похожи друг на друга, все неисправные роботы неисправны посвоему.

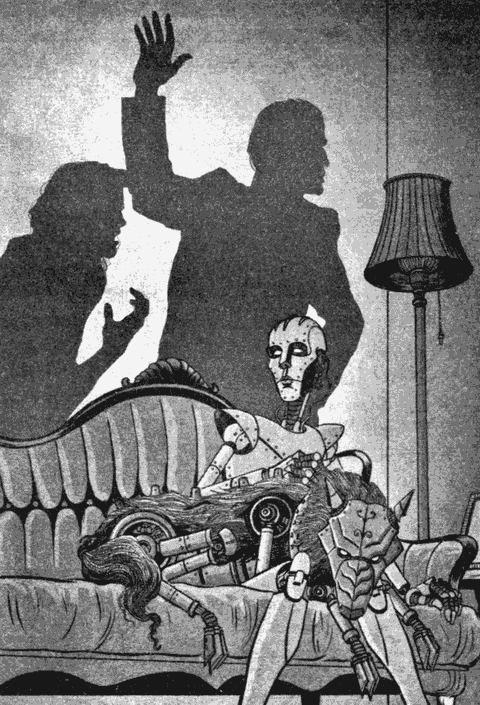

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с проживавшей в их доме француженкою – mécanicienne,[1] в чьи обязанности входило техническое обслуживание бытовых роботов I и II класса.

Оглушенная и шокированная этим открытием, жена сообщила мужу, что более не может оставаться с ним под одной крышей. Такое положение дел продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось не только самими супругами, но и всеми роботами в доме.

Механизмы III класса остро чувствовали всю неловкость ситуации, в которой оказались хозяева. И даже роботы II класса на свой примитивный манер ощущали, что нет более никакого смысла в их совместном пребывании и что бесхозные списанные роботы, сваленные в кучу на заводских складах во Владивостоке, имеют между собой больше общего, чем они, сервомеханизмы в доме Облонских.

Жена не выходила из своей комнаты, мужа третий день не было дома. Робот II/Гувернантка/D145 в результате сбоя программы три дня занималась с детьми Облонских на армянском вместо французского. Никогда не ошибавшийся II/Лакей/С(с)43 громко объявлял о прибытии несуществующих гостей в любое время дня и ночи. Дети носились по дому как угорелые. II/Кучер/47Т направил сани прямо на тяжелые деревянные двери парадного входа и разбил вдребезги I/Стража времени/14, которым очень дорожил отец Облонского.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – проснулся в восемь часов утра, но не в спальне жены, а в своем кабинете, – в насыщенной кислородом кабине I класса. Он проснулся, по обыкновению, под скрипучий звук, раздававшийся из окна. «Хрупхрупхруп», – роботы 77го батальона шагали в ногу, прокладывая себе путь по свежему снегу.

«Наши неутомимые защитники», – подумал Стива с удовлетворением и уже вслух благословил работу Министерства, повернув свое полное выхоленное тело, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой. Но вдруг он вскочил, больно ударился широким лбом о стеклянный потолок кабины I/Комфорт/6 и открыл глаза.

Степан Аркадьич неожиданно вспомнил, как и почему он спит не в спальне жены, а у себя в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он нахмурил брови.

Маленький Стива, роботкомпаньон Степана Аркадьича III класса, беззаботно зашел в комнату, топая своими короткими поршневыми ножками: он принес ботинки хозяина и телеграмму. Облонский, еще не готовый окунуться в суету дня, велел роботу подойти поближе. Он быстро нажал на три кнопки под прямоугольным экраном, расположенным посередине корпуса Маленького Стивы, и с печальным видом откинулся в кабину I/Комфорт/6. На экране робота проигрывалась сцена ссоры с женой во всех подробностях; все очевиднее становилась вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

– Да! она не простит, и не может простить! – простонал Облонский, когда запись подошла к концу. Маленький Стива ободряюще пискнул:

– Ну же, хозяин. Она может простить вас!

Степан Аркадьич отмахнулся от утешительных слов.

– И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этомто вся драма.

– Совершенно верно, – согласился робот.

– Охохох, – застонал Степан Аркадьич в отчаянии.

Тогда Маленький Стива подошел поближе к хозяину, согнувшись пополам, он подался вперед на 35 градусов и покошачьи потерся круглой головой о живот хозяина. Степан Аркадьич вновь вызвал картинку из Памяти на монитор и обреченно воззрился на самую неприятную часть ссоры: это была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, нашел ее в спальне, просматривающую разоблачительные кадры.

Она, его Долли, эта вечно озабоченная, беспокоящаяся о каждой мелочи в доме, раздающая задания mécaniciennes, недалекая, неподвижно сидела и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него, пока на экране Долички, робота III класса, проигрывалось изобличающее его сообщение. Доличка, несмотря на простоту ее округлых форм, выглядела не менее расстроенной, и ее совершенно круглые глаза цвета персика гневно сверкали на овальной серебристой лицевой панели.

– Что это? – спросила Долли, сильно взволнованная, указывая на картинки, которые мелькали на экране роботакомпаньона.

Как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены. С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чемнибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («действие спинномозгового рефлекса», – подумал Степан Аркадьич, который благодаря своей работе в Министерстве был знаком с азами науки о двигательных реакциях), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Масла в огонь подлил Маленький Стива, который вдруг начал издавать звонкий нервный писк, что свидетельствовало о чувстве вины.

Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты, сопровождаемая подпрыгивающей Доличкой. С тех пор Долли не хотела видеть мужа.

– Но что ж делать? Что ж делать? – с отчаянием спрашивал Облонский Маленького Стиву. Но тот не знал, что ответить хозяину.

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он был честен со своим роботом и не относил себя к типу людей, способных мелко лгать ради собственного успокоения. Да и Маленький Стива был запрограммирован лишь утешать, но никак не одобрять или потворствовать низким намерениям хозяина. Словом, у Степана Аркадьича не было никакой возможности уверить себя или своего робота, что он раскаивается в своем поступке.

Он не мог раскаиваться теперь в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в свою жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не сумел лучше скрыть от жены. Но чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от супруги, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ему смутно представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина, ничем не замечательная, простая женщина, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

Стива вяло активировал галеновую капсулу, устройство I класса, уповая на то, что нежная вибрация тонких кованых стенок из грозниума окажет на него обычное успокоительное действие, в котором он сейчас очень нуждался.

– Ах, это ужасно! – сказал Степан Аркадьич Маленькому Стиве, который немедленно отозвался:

– Ужасно, ужасно, ужасно, – пропищал Речесинтезатор робота. Но ни один из них не мог придумать, как же теперь поступить.

– И как хорошо все было до этого!

– Как вы хорошо жили! – откликнулся робот III класса, принимая на себя привычную роли утешителя и верного друга.

– Она была довольна, счастлива детьми!

– Вы никогда ей ни в чем не мешали !

– Я предоставлял ей управляться с детьми и роботами I и II класса так, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была mécanienne у нас в доме!

– Да, нехорошо! Очень, очень, очень нехорошо !

– Есть чтото тривиальное, пошлое в ухаживании за женщинойmécanienne, работающей в твоем собственном доме. Как говорится, рукава в машинном масле оказались. Но какая mécanienne! В ответ на скрытый запрос хозяина Маленький Стива без раздумий показал на своем экране обворожительную мадемуазель Роланд: ее черные плутовские глаза, ее улыбку, ее привлекательную фигуру в обтягивающем серебристом комбинезоне.

Стива вздохнул, и Маленький Стива вздохнул тоже. Одновременно они пробормотали:

– Но что же делать?

По сравнению с Доличкой, чей Речесинтезатор с трудом составлял предложения, Маленький Стива был оснащен более продвинутыми программами, позволявшими ему чувствовать и разговаривать. Со своей стороны, Доличка с бо льшим успехом использовала манипуляторы. Дело в том, что Маленький Стива не мог пользоваться своими верхними конечностями как полноценными руками: они крепились к середине корпуса и не были достаточно длинные; его короткие ножки, прикрепленные к поршням, двигались неплохо. И все же маленький робот Стивы был весьма умным и полезным существом. В минуты доброго или дурного расположения духа хозяин называл его «маленьким суетливым самоваром».

Вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, Степан Аркадьич привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну. Он поднял штору и подал знак Маленькому Стиве, чтобы тот принес ему одеваться, и включил I/Цирюльника/943. Робот II класса пробудился к жизни и, подъехав на своих толстых гусеницах к Стиве, выдвинул пару длинных гладких манипуляторов из напоминающего шляпную коробку тела. Как только Стива уселся в своем удобном кресле и подставил брадобрею шею и лицо, один из манипуляторов робота тут же наполнился кремом для бритья, а из другого немедленно выскочил сверкающий серебряный бритвенный станок.

I/Цирюльник/943 только начал аккуратно брить щеки и бакенбарды Степана Аркадьича, как Маленький Стива издал три пронзительных свистка: началась загрузка сообщения. Стива подал знак, чтобы его преданный компаньон воспроизвел послание, и вскоре лицо его просияло.

– Сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту расторопный манипулятор II/Цирюльника/943, расчищавший розовую дорожку между длинными кудрявыми бакенбардами.

Как только сообщение от Анны Аркадьевны было прочтено, экран Маленького Стивы зажегся, и блестящая куполообразная голова быстро завертелась над его маленьким корпусом. Он, как и хозяин, понимал значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

– Одни или с супругом? – спросил III класс.

Стива открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг II/Цирюльник/943 громко засвистел, словно закипевший чайник, и всадил манипулятор с бритвой в верхнюю губу Стивы, заставив того вскрикнуть и откинуться назад.

– Ах, ах! – воскликнул он от невыносимой боли, горячая кровь текла из раны в рот и вниз по шее. Робот во второй раз оглушительно завизжал и замахнулся для нового удара.

Степан Аркадьич беспомощно закрыл лицо руками, пытаясь защитить глаза и отогнать душное облако сладких духов, которые распрыскивал II/Цирюльник/943 из Нижнего Отсека в основании корпуса. Робот II класса провел своей испачканной в крови конечностью точно по полной шее Степана Аркадьича, задев кадык всего в нескольких сантиметрах от сонной артерии.

Стива обезумевши закричал, заглушая лихорадочный писк взбунтовавшегося робота:

– У него сбились все настройки! Он стал опасен! На помощь!

Но роботкомпаньон уже действовал согласно Железным Законам, которые предписывали защищать хозяина до самого последнего винтика. Преданный III класс наклонился вперед на 45 градусов и со скоростью пушечного ядра устремился на черный металлический корпус неисправного робота. II/Цирюльник/943 был сбит с гусениц и отброшен в другой конец комнаты, где он влетел в стеклянную крышку кабины для отдыха.

– Браво, маленький самовар! – сказал Степан Аркадьич сквозь скомканный носовой платок, который он приложил к губе в безуспешной попытке остановить мощный поток крови.

Однако чудовищный визг робота не затих – неисправность цирюльника была куда более опасной, чем предполагал Степан Аркадьич. Робот выпрямился и ринулся обратно с ужасающей скоростью, вращаясь вокруг своей оси и выпуская обжигающие пузыри пены прямо в глаза Стивы, а его второй манипулятор с хорошо заточенной бритвой на конце выписывал в воздухе смертоносные круги. Степан Аркадьич забился в угол и выставил вперед руки в бессильной попытке защититься.

Маленький Стива был проворнее и собраннее, чем самые умные представители II класса, к которым, конечно же, этот простой бытовой Цирюльник не имел никакого отношения. Робот Стивы легко совладал с противником меньшего размера: удерживая агрессора на вытянутом манипуляторе, он открыл свою раскаленную грозниевую печку, пылающую внутри корпуса, и резко отпустил II/Цирюльника/943, тот бросился вперед и влетел в печку, Маленький Стива захлопнул за ним дверцу.

– Боже мой! Я никогда ранее не сталкивался со столь серьезным сбоем программы у II класса, это полностью противоречит Железным Законам, – заключил Степан Аркадьич, промакивая рассеченную губу концом рубашки. – Я безмерно счастлив, что ты был здесь, mon petit ami![2]

Маленький Стива победоносно присвистнул и немедленно раскалил свое грозниевое нутро: из глубин его корпуса послышались шипение и хлопки – в печке распадались полимеры II/Цирюльника/943. Обшивка и внутренняя отделка сгорят, но тысячи деталей из грозниума останутся целыми, и их можно будет повторно пустить в дело. В результате удивительного процесса они «подсоединятся» к биомеханической структуре самого Маленького Стивы.

Степан Аркадьич с трудом поднялся на ноги и приказал Маленькому Стиве принести ему свежую рубашку, когда в комнату с надменным видом вошла, жужжа, Доличка.

На ее мониторе высвечивалось простое сообщение: «Дарья Александровна уезжает». Доличка подождала, пока Степан Аркадьич прочтет сообщение – он лишь грустно кивнул, – и, развернувшись на своих толстых металлических ногах, вышла. Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

– А? Маленький Стива? – сказал он, покачивая головой.

Дроид повернул голову на 90 градусов, на его экране зажегся радостный красный огонек, и он пискнул:

– Не волнуйтесь, хозяин. У вас все будет хорошо.

Своим манипулятором, закрепленным посередине корпуса, он держал свежую рубашку Степана Аркадьича, как держат хомут перед лошадью. Потоком воздуха из Нижнего Отсека он сдул невидимые пылинки и накинул рубашку на тело хозяина.

Степан Аркадьич, несмотря на свое несчастье и искреннюю досаду изза того, что пришлось уничтожить в целом весьма хорошего бытового робота II класса, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его обжигающий кофе, только что налитый роботом I/Самовар/1(8).

Потягивая свой кофе, он включил монитор Маленького Стивы, чтобы прочитать первое из нескольких деловых сообщений, которые ждали его с утра. Одно было очень неприятное – от купца, покупавшего небольшой, но богатый грозниумом кусок земли в имении жены. Продать эту землю было необходимо; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том и речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этой земли будет искать примирения с женой, – эта мысль оскорбляла его.

Окончив просмотр сообщений, Степан Аркадьич с удовольствием сделал еще глоток кофе и позволил утреннему потоку новостей захватить себя.

Степан Аркадьич выбрал либеральный ТВканал, не экстремистского толка, но того направления, которого держалось большинство. Вместе с либеральной партией он придерживался мнения, что институт брака – отжившее учреждение и что необходимо перестроить его; что религия есть только узда для варварской части населения; что прогресс движется слишком медленно, особенно в области развития голоса у роботов III класса и скорости их действий и реакций; и что не до лжно проявлять ни малейшего снисхождения к террористам и головорезам из Союза Неравнодушных Ученых (СНУ), хотя эти повстанцы и заявляли, что ведут борьбу именно за технологический прогресс.

Вдоволь наслушавшись новостей и окончив вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было чтонибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение и легкая вибрация галеновой капсулы.

В этот момент в комнату вкатился Маленький Стива и прочирикал сообщение.

– Карета готова, – сказал он, – и вас ожидает проситель, – прибавил робот.

– Давно тут? – спросил Степан Аркадьич.

– С полчаса.

– Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!

– Надо же вам дать хоть кофею откушать, – ответил Маленький Стива тем дружеским тоном, на который нельзя было сердиться.

Уже в сотый раз Степан Аркадьич давал себе обещание, что прикажет наладить своего робота III класса, настроить его на более ответственное отношение к своим обязанностям, без какоголибо дружественного потакания минутным желаниям хозяина; но он также знал, что никогда не решится на такой шаг.

– Ну, проси же скорее, – сказал Облонский, морщась от досады.

После беседы с просителем Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли он чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену.

– Ах да! – он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. – Пойти или не пойти! – сказал он Маленькому Стиве, тот в ответ очаровательно сымитировал пожимание плечами. Внутренний голос говорил Степану Аркадьичу, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

– Однако когданибудь нужно; ведь не может же это так остаться, – сказал он Маленькому Стиве. Тот ответил: «Нет, так больше не может продолжаться, нет». Стараясь придать себе смелости, Стива выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза и бросил ее в перламутровую раковинупепельницу I класса, которая сразу же автоматически наполнилась водой и погасила дымящийся окурок. Степан Аркадьич быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены.

Дарья Александровна, в кофточке и с пришпиленными на затылке косами уже редких, когдато густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей перед открытою шифоньеркой, из которой она выбирала чтото. Услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь; Доличка, выгнув брови так, что они напоминали римскую цифру V, придала своему лицу строгое и презрительное выражение. Долли и ее андроид обе чувствовали, что боятся Степана Аркадьича и боятся предстоящего свидания. Они только пытались сделать то, что пытались сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи, которые они увезут к матери Долли, – и опять Дарья Александровна не могла на это решиться. Она повторяла Доличке каждый раз: «Это не может так оставаться, я должна предпринять чтонибудь, чтобы наказать его». Доличка всегда полностью разделяла мнение хозяйки, поддерживая ее во всех начинаниях, так как это было единственное назначение ее.

– Я должна уйти от него, – объявила Долли, и металлическое сопрано Долички эхом отозвалось: «Да, уйти!»

Но в глубине души Долли понимала, что Доличка с ее ограниченным механическим воображением не может понять: оставить его невозможно. Это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими, да еще и с несколькими дюжинами роботов II класса и несметным количеством Iго.

Увидав мужа, сопровождаемого угловатой фигурой несносного Маленького Стивы, она опустила руку в ящик шифоньерки, будто отыскивая чтото. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.

– Долли! – сказал он тихим, робким голосом, в то время как его роботкомпаньон согнулся пополам, приняв скорбную и покорную позу перед Доличкой.

Долли быстрым взглядом оглядела с головы до ног мужа и его спутника. Оба они сияли свежестью и здоровьем.

– Да, он счастлив и доволен! – шепнула она Доличке, и горькое подтверждение ее слов вырвалось из Реченсинтезатора ее робота: «Счастлив. Доволен».

– В то время как я… – продолжила она, затем рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.

– Что вам нужно? – сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.

– Долли! – повторил он с дрожанием голоса. – Анна и Андроид Каренина приедут сегодня.

– Ну что же мне? Я не могу их принять! – вскрикнула она.

– Но надо же, однако, Долли…

– Уйдите, уйдите, уйдите! – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физическою болью.

Внешние сенсоры галеновой капсулы отреагировали на страдальческие нотки в голосе Долли, и капсула включилась, пульсируя еще сильнее.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог уходить с головой в новости и спокойно пить кофе, налитый II/Самоваром/1(8); но когда он увидал ее измученное, страдальческое лицо, услыхал этот звук голоса, покорный судьбе и отчаянный, ему захватило дыхание, чтото подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

– Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога!.. Ведь… – он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле. – Можем ли мы… – начал Степан Аркадьич, многозначительно указывая в сторону двух андроидов, находившихся в комнате. Долли взволнованно кивнула, и оба робота были переведены в Спящий Режим, сенсорные программы отключились, головы слегка наклонились вперед, и хозяева наконец остались наедине друг с другом.

– Долли, что я могу сказать?.. – он замолчал, собираясь с мыслями. Не было слышно жужжания механизмов, отсутствовали вообще какиелибо признаки присутствия роботов – в комнате стояла абсолютная тишина. Степан Аркадьич продолжил: – Одно: прости, прости… Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты…

Она опустила глаза и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он какнибудь разуверил ее.

– Минуты… минуты увлеченья… – выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул на правой стороне лица. Рана от бритвы на верхней губе Стивы снова напомнила о себе, и лицо его исказилось страданием.

– Уйдите, уйдите отсюда! – закричала она еще пронзительнее, – и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости!

Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.

– Долли! – проговорил он, уже всхлипывая. – Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!

Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.

– Скажи мне, после того… что было, разве возможно нам жить вместе? – наконец ответила Долли, бросив взгляд на неподвижную Доличку. Ей так не хватало сейчас умиротворяющего присутствия ее подвижного роботакомпаньона. – Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? – повторила она, возвышая голос. – После того как мой муж, отец моих детей, вступил в связь с обыкновенной mécanicienne?

– Ну что ж… Ну что ж делать? – говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову.

– Вы мне гадки, отвратительны! – закричала она, горячась все более и более. – Ваши слезы – вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! – с болью и злобой произнесла она это ужасное для себя слово чужой.

Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он.

– Долли, подожди! Дай мне сказать еще хоть слово! – проговорил он.

– Доличка! – воскликнула она, поворачиваясь к нему спиной и яростно нажимая красную кнопку под подбородком робота; угловатый робот ожил, и вместе со своей хозяйкой Доличка поспешила прочь из комнаты.

– Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Каждый робот II класса в этом доме будет знать, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь со своей обряженной в комбинезончик любовницей!

И она вышла, хлопнув дверью.

Степан Аркадьич служил в Московской Башне, он занимал должность уполномоченного вицепрезидента Департамента производства и распространения роботов I класса, подразделение «Игрушки и прочее».

Это было почетное и с хорошим жалованьем место, но от самого Стивы мало что требовалось. Важные решения принимались на более высоком уровне, он получал непосредственные указания из своего департамента или же из СанктПетербургской Башни, где располагались штабквартиры высших чинов Министерства. Место это Облонский получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в Министерстве. Чем именно занимался высокопоставленный родственник, Стива не знал, и, по правде сказать, вопрос этот мало занимал его. Но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.

Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Люди в правительстве, робототехники, инженеры, землевладельцы и над всеми ними те, кто занимал места в Министерстве. Иначе говоря, дарители земных благ в виде мест, аренд и дорогостоящего грозниума были все ему приятели и не могли обойти своего.

Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый веселый нрав, несомненную честность и прелестного маленького роботакрепыша, похожего на ходячий шкафчик. В Облонском, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было чтото, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива и Маленький Стива! Вот и они!» – почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с учтивой парой.

Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, вопервых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; вовторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он слышал в новостях, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, втретьих, – главное – в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.

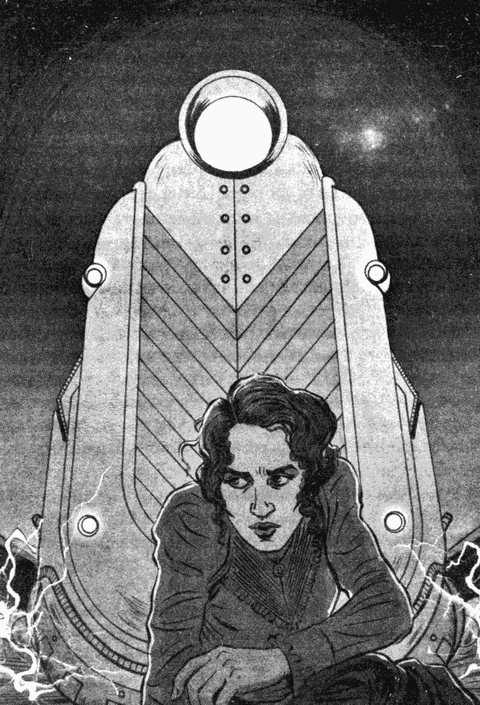

Приехав к месту службы, Степан Аркадьич с обожанием посмотрел вверх на медленно вращающуюся луковицу на вершине Башни, беспрерывно сканирующую московские улицы.

– Башня… она присматривает за нами, – говорили про нее, и действительно, единственное круглое отверстие на огромной вращающейся луковице было невероятно похоже на глаз, постоянно наблюдающий за своим городом и его жителями.

Над лестницей, ожидая Степана Аркадьича, стоял его старый приятель Константин Дмитрич Левин.

– Левин, наконец! – проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, поднимаясь навстречу к Левину и его роботу III класса. Маленький Стива неуклюже следовал за хозяином, преодолевая ступеньку за ступенькой.

– Добро пожаловать в Министерство! – сказал Степан Аркадьич, и приятели привычно перекрестились, возведя глаза к небу, – жест, демонстрирующий глубокое почтение, испытываемое к высшей власти.

– Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? – сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. – Давно ли?

– Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, – отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг. Теперь Стива смог рассмотреть роботакомпаньона своего приятеля. Это был высокий, покрытый медными пластинами гуманоид по имени Сократ, чрезвычайно странного и неприятного вида. Он держался рядом с хозяином; вокруг его подбородка висели различные полезные предметы: нож, штопор, пружина, маленькая лопатка – все это звенело на его шее и напоминало бороду из разнообразных пружин и шестеренок, которую сам робот беспрестанно подергивал, чувствуя себя так же неуютно, как и его хозяин.

– Ну, пойдем в кабинет, – сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой.

Левин был почти одних лет с Облонским и был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Их дружба была скреплена одним происшествием, случившимся, когда мальчикам только исполнилось 16 лет и ни у одного из них не было еще собственного робота III класса. Одна из расставляемых повсюду ловушек СНУ – божественные уста – неожиданно зевнула прямо на московском овощном рынке; огромный рот открылся всего в нескольких метрах от места, где стояли приятели. Левин схватил Облонского, который в тот момент самозабвенно ел персик, и оттащил друга на безопасное расстояние. Все произошло слишком быстро: Стива даже не успел понять, что в воздухе возник страшный вихрь, поглощающий все на своем пути. Близость смерти произвела на двух ребят неизгладимое впечатление и стала гарантией вечной братской дружбы.

Но несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак, не более реальный, чем сообщение, отображенное на мониторе их роботов III класса. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он чтото делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.

– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – То есть, вас обоих.

Сократ неловко поклонился. Как всегда это бывало при встречах с роботом Левина, Облонский подивился, насколько тот отличался от его умного, располагающего к себе Маленького Стивы. Но, как говорится, каждый получает робота по заслугам; в этом заключалось чудо технологии производства роботовкомпаньонов. Напарники создавались под стать своему хозяину. Ктото был бойким, а ктото мрачным; ктото ободрял, а ктото критиковал: каждый играл именно ту роль в жизни хозяина, какая требовалась их владельцам.

– У меня скопилась целая коробка неисправных роботов, – сказал Стива своему другу. – Сыграем?

– Нет, спасибо, – ответил Левин в свойственной ему неулыбчивой манере.

Облонский улыбнулся и нажал красную кнопку на столе – медная панель выдвинулась, обнаруживая под собой тайник. Оттуда он извлек гладкое симпатичное устройство I класса, выпускаемое Министерством: «испаритель» с одним пусковым крючком, предназначаемый для уничтожения маленьких роботов. Из коробки, что стояла подле стола, Облонский достал первую жертву. Это была простая I/Мышь/9, лучшее приспособление для дома, помогающее избавить раз и навсегда кухню и задний двор от тараканов и прочих насекомых. Все эти I/Мыши/9 исправно работали; когда Облонский поднял первую за хвост, маленький робот громко пискнул и обвел стеклянными глазками комнату, но теперь он больше не был нужен – недавно появилась новая модель I/Мышь/10.

– Ну что, как идут твои дела? – спросил Стива и выстрелил из испарителя прямо в маленькую мордочку робота. Мышь дернулась и упала на стол. – Когда приехал? Как твоя грозниевая шахта? – Левин молчал.

Извивающаяся на столе механическая мышь издала громкий писк, полный боли. Стива поморщился и посмотрел на Левина с беспомощной извиняющейся улыбкой.

– Мешает разговору, но что поделаешь – это заложено в программе, они не могут с этим совладать.

– Они не чувствуют боли? – спросил Левин.

Стива вытащил еще одну I/Мышь/9 и выстрелил в упор.

– Что? Ах, да. Конечно, чувствуют.

Левин ничего не ответил на это и осуждающе посмотрел на Сократа, который в ответ сверкнул темножелтыми глазами и дернул связку пружин на своей шее.

– Что привело тебя в наш Вавилон на этот раз? – подмигнув спросил Стива и наконец словил в коробке еще одну, пытающуюся увильнуть I/Мышь/9.

– Ничего особенного, мне только нужно сказать тебе пару слов и спросить кое о чем.

– Так сейчас и скажи два слова!

Левин медлил, не зная, как начать, он обернулся к своему спутнику. Сократ строго ответил ему вполголоса: «Просто скажите ».

– Я не могу вот так просто взять и сказать.

– Можете и должны.

– Не изводи меня, Сократ.

Стива саркастически улыбался, наблюдая за этим разговором, и с выражением посмотрел на своего собственного робота III класса – Маленький Стива удивленно зажужжал.

– Два слова вот какие, – сказал Левин наконец, – впрочем, ничего особенного.

– Ну? – Стива подбросил в воздух еще одну мышь и убил ее одним мощным зарядом.

Лицо Левина мгновенно приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. Сократ наклонил голову вперед, указывая своему хозяину, что нужно наконец совладать с нервами и сказать то, что следует.

– Что Щербацкие делают? Все постарому? – сказал Левин.

Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели, он подбросил в воздух сразу двух мышей и ловко убил их одним электрическим разрядом, пропустив его последовательно через «мозг» каждого робота.

Он хитро улыбнулся, еще более смущая Левина.

– Ты сказал, два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что… Извини на минутку…

На крылышках, похожих на крылья колибри, в кабинет влетела маленькая II/Секретарша/44, с фамильярною почтительностью и сознанием своего дела, она подлетела к столу, держа в одном из манипуляторов бумаги для Облонского.

– Господин, господин? – вопросительно произнес робот и помахал бумагами. «Господин» было единственным словом, запрограммированным в II классе. – Госпо… – Степан Аркадьич, отвлеченный на занимавший его разговор с Левиным, выстрелил II/Секретарше/44 в лицо.

– Проклятье! – в расстройстве воскликнул Стива, когда робот начал шипеть. В первое мгновение Облонский решил, что робота еще можно восстановить, но испаритель был мощным устройством. Лицевой экран уже начал плавиться, внешнее покрытие текло, словно слезы, по черепу робота телесного цвета. Сам робот кружил по комнате, сталкиваясь со стенами и столом.

– Эй, Маленький Стива! – позвал Облонский, смирившись. Исполнительный робот открыл дверцу и во второй раз за день поглотил неисправный механизм.

За время этого происшествия Левин окончательно оправился от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.

– Не понимаю. Не понимаю, – сказал он.

– Чего же ты не понимаешь? – спросил Облонский, силясь сохранить на лице саркастическую улыбку, хотя иссинячерный дым, вырвавшийся из Нижнего Отсека Стивы, заполнил комнату, погрузил ее во тьму и окончательно испортил настроение Степану Аркадьичу. Он был весьма уважаемой фигурой, однако сразу два сломанных робота за день – это было уже чересчур и не могло остаться незамеченным. Меньше всего на свете ему хотелось привлечь к себе внимание Высшего Руководства вдобавок к имеющимся неприятностям в доме.

– Я не понимаю, что вы делаете, – продолжил Левин, пожимая плечами и указывая на еще дымящийся в руках Стивы испаритель. – Как ты можешь это серьезно делать?

– Отчего же нет?

– Да оттого, что в этом нет ничего дельного.

– Ты так думаешь, но мы завалены делом.

– Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, – прибавил Левин.

– То есть, ты думаешь, что у меня есть недостаток чегото?

– Может быть, и да, – сказал Левин. – Но всетаки я любуюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, – прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.

– Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин богатой грозниумом земли в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, – а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.

– А что? – испуганно спросил Левин.

– Да ничего, – отвечал Облонский. – Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?

– Ах, об этом тоже поговорим после, – опять до ушей покраснев, сказал Левин.

– Ну, хорошо. Понятно, – сказал Степан Аркадьич. – Так видишь ли: я бы позвал тебя к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в лабиринте для катания от четырех до пяти. Кити катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куданибудь обедать.

– Прекрасно. Ну, до свидания.

Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.

Он размышлял об этом проявлении слабоволия, сидя вместе с Сократом в одном из маленьких кафе на набережной. Они долго бродили и отдалились от Башни на несколько верст, однако же она и отсюда им была прекрасно видна, верхушка медленно вращалась, сканируя город и следя за безопасностью его жителей.

– Наши неутомимые защитники, – сказал Левин отрешенно и включил экран Сократа. Прихлебывая свой чай, он просматривал Воспоминания, которые видел уже бесчисленное количество раз, снова и снова запуская их в карете всю дорогу от деревни до Москвы.

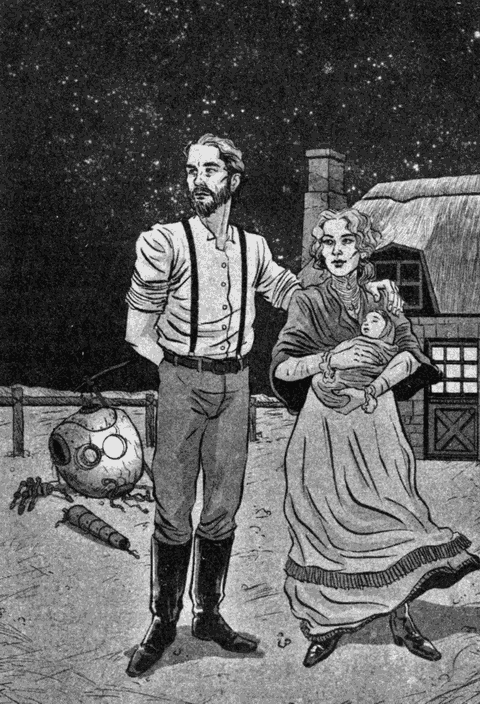

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил на факультет шахтоуправления в Московский грозниевый университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в этот дом. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Для чего этим трем барышням нужно было говорить через день пофранцузски и поанглийски; для чего они в известные часы играли попеременкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; и именно в этом доме он впервые услышал французскую речь…

Приятную негу воспоминаний вдруг разрушил пронзительный вопль. Он поднял глаза от монитора и увидел на крыльце дома женщину с перепачканным лицом и в порванном переднике, она голосила: «Этого не может быть!» Из дома выволокли мужчину, судя по всему, ее мужа, столь же неопрятного вида; огромный 77й заломил ему руки за спину. Их обступили другие роботы батальона, головы в виде луковиц медленно вращались; поблескивали зрительные сенсоры, неустанно принимающие и анализирующие информацию. Один из них удерживал женщину своими толстыми, похожими на трубы руками. Высокий привлекательный Смотритель в золотой, сияющей на полуденном солнце униформе отдавал приказания 77м оцепить территорию и провести обыск в доме.

– А! Они поймали Януса, – восхищенно произнес Левин.

– Отсюда недалеко до рынка, возможно, он черный делец, – предположил Сократ, – или грозниевый спекулянт.

– Верно, а может, даже агент СНУ, – согласился Левин, против своей воли приходя в возбужденное состояние духа при виде столь близко действующей государственной машины. Он наблюдал за Смотрителем и его подчиненными, восхищаясь эффективностью их действий при допросе Януса. Прошло несколько месяцев со времени его последнего визита в Москву, а в деревенской глуши редко кому удавалось увидеть в действии великолепных луковицеголовых роботов 77го батальона.

С трудом он заставил себя оторваться от завораживающего зрелища и повернулся к Сократу, на экране которого его ждали драгоценные Воспоминания. Он смотрел, как все три барышни подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках – Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити в совершенно короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду. Для чего им, в сопровождении родителей, роботов III класса, и II/Жандарма/439 с покрытой медью работающей дымовой машиной нужно было ходить по Тверскому бульвару, – всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.

Подняв глаза от приятного потока Воспоминаний, он увидел, что людей вокруг оцепленного блока заметно прибавилось. Смотритель отослал нескольких 77х к толпе, чтобы сдерживать не в меру любопытных, а 77й, удерживавший Януса, высоко поднял человека в воздух, сжимая его своими толстыми манипуляторами в перчатках, и стал грубо трясти свою жертву. Стук железных ботинок был слышен совсем близко, и Левин увидал, что 77е обыскивали людей в кафе. Левина не трогали – присутствие его робота III класса означало, что он был высокопоставленным лицом; 77е принялись сканировать остальных посетителей кафе своими физиометрами.

Левин с Сократом продолжали наблюдать за Смотрителем, который громко требовал ответа от своего пленного – очевидно, никакого ответа не последовало. Из верхней части корпуса 77го, удерживающего Януса, вытянулся провод с золотистым наконечником и присоединился к левому виску человека. Разряд тока пробежал по проводу от корпуса 77го прямо ко лбу пленного. Янус пробормотал чтото и задрожал, его тело трясло от боли. Все еще стоявшая в дверном проеме жена Януса вскрикнула и, потеряв сознание, упала на крыльцо.

– Скорый суд, – сказал Сократ, но от этого проявления насилия Левин поморщился и отвернулся; заметив болезненную реакцию хозяина, Сократ поспешил исправить то, что сказал минуту назад:

– Возможно, он агент СНУ. Почти наверняка, я уверен теперь, обдумав ситуацию.

Но Сократ не умел анализировать факты, не мог знать точного ответа, и Левин промолчал. На этот раз робот сам перезагрузил свой монитор, увлекая своего хозяина в спокойное прошлое.

Во время своего студенчества Левин чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за матементального инженера Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин окончил университет. Молодой Щербацкий, отправившись в шахты, погиб под завалами, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.

Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.

В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете; да, у него была своя земля в деревне, однако, как и все управляющие шахтами, он был всего лишь работником, гордо копающий землю при поддержке Министерства, которому принадлежали все залежи грозниума в стране. Тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник, который профессор робототехники, который директор банка или вицепрезидент Департамента, как Облонский. Он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся добычей и выплавкой, то есть, бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Слыхал он, что женщины часто любят некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.

Левин пробыл в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, его программы (если изъясняться грубо) сбились: он внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню. Но спустя несколько месяцев…

– Нет! Нет, умоляю…

Голос жены Януса снова отвлек Левина от его мыслей…

– Мы признаем свою вину. Это наших рук дело. Моих и моего мужа. Мы выпустили кощея на площади Святой Екатерины… В прошлый вторник. Это сделали мы! Умоляю…

– Об этом, госпожа, мы уже давно знаем, – сказал Смотритель, знаком подавая команду одному из стоявших роботов и привычным движением счищая пятнышки засохшей грязи со своего сияющего золотистого мундира. Из второго отсека 77го робота появился еще один высоковольтный провод и закрепился на другом виске обвиняемого. Разряд тока вновь прошел по смертоносным проводам прямо в голову Януса. Его тело подбросило над землей, ступни судорожно затряслись, и затем он обмяк. Смотритель вновь дал знак 77му; огромный робот поднял старика, будто тот был мешок с картошкой, и сбросил его в реку. Толпа радостно зааплодировала.

– Хозяин? – из Речесинтезатора Сократа послышался вопрос, когда все было кончено, и отряд 77х исчез из поля зрения.

– Не бойся, друг. У меня довольно крепкие нервы, и думаю, я смогу вынести такое зрелище. Вот цена безопасности матушкиРоссии. И все же… это дурное предзнаменование для дела, по которому я приехал в Москву.

Он вздохнул и поднялся изза столика, Сократ встал следом за ним. Левин не мог уехать без того, чтобы не сделать задуманного. Пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или… он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.

Тело Януса, уносимое течением, проплыло мимо них вниз по реке.

В четыре часа, чувствуя свое сердце, грохочущее, словно неисправный роботбудильник I класса, Левин слез с II/Извозчика/248 у парка и пошел дорожкой к ледяным горкам, наверняка зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у входа.

Был ясный морозный день. У входа в парк рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы – не те, что были на службе в 77м батальоне, а простые московские II/Жандармы/12 в яркой бронзовой зимней обшивке. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были убраны в новые торжественные ризы.

Левин шел по дорожке к катку, а угловатый Сократ, запрограммированный успокаивать хозяина, когда беспокойство последнего перерастало в ярость, монотонно шептал ему на ухо:

– Вы не должны волноваться, надо успокоиться. Будьте спокойны, спокойны, спокойны!

Но чем больше он старался последовать совету и взять себя в руки, успокоиться, тем все более перехватывало дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не понял, кто это был. Он приблизился к замысловато переплетающимся намагниченным дорожкам, которые все вместе составляли лабиринт для катания; слышалось знакомое электрическое урчание коньков, скользивших над поверхностью, веселые голоса. Левин прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.

Среди людей, скользивших над намагниченными дорожками, для Левина так же легко было узнать Кити, как розу в крапиве

Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Дамы парили выше уровня дорожек для катания, их коньки были переключены на нейтральную скорость, пока они разговаривали. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розу в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. В эту минуту Левину даже показалось, что она и есть тот самый Глаз, который любовно присматривает за Москвой со своей Башни.

– Будьте спокойны – не волнуйтесь – будьте спокойны – не волнуйтесь – спокойны – не волнуйтесь – спокойны… – снова и снова шептал Сократ ему на ухо.

– Неужели я могу сойти туда, на дорожки, подойти к ней? – пробормотал Левин. Место, где она была, казалось ему недоступною святыней, как будто окруженной рвом со сверкающим жидким грозниумом, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. С помощью Сократа он сделал попытку совладать со своим волнением: около нее двигались всякого рода люди! А значит, и сам он мог прийти туда покататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.

На катке собирались в этот день недели и в это пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. На коньках с тонкими намагниченными лезвиями гуляющие накатывали несколько верст по переплетающимся дорожкам. Положительный заряд поверхности лабиринта мягко отталкивал положительный заряд коньков, и публика непринужденно скользила, приподнятая над дорожками ровно на пять миллиметров. Были тут и мастера кататься, щеголявшие своим искусством, радостно они проносились мимо, петляя в металлическом лабиринте, весело приветствуя друг друга, выделывая смелые трюки в прыжке, мчались вперед или (когда направление дорожек менялось II/Ледовым мастером/490) в обратную сторону.

Были и те, кто учился кататься за креслами, с робкими неловкими движениями, так же и пожилые дамы катались медленно, опираясь на своих роботов III класса. Все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все присутствующие, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным катком и хорошею погодой.

Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему.

– Будьте спокойны! Будьте спокойны, спокойныспокойныспокойны… – наставлял Сократ.

Когда Кити подъехала к нему, маленький мальчик, катившийся на некотором расстоянии от нее, вдруг перевернулся через голову и вылетел с дорожки на мерзлую землю. Такие падения случались редко даже среди совсем неопытных конькобежцев – равновесие поддерживало самокорректирующееся устройство магнитного катка. Константин Дмитриевич едва ли заметил это происшествие, его глаза и сердце были прикованы к прелестному тонкому стану Кити Щербацкой.

– Давно ли вы здесь? – сказала она, подавая ему руку и весело кивая Сократу.

– Я? Я недавно, я вчера… нынче то есть… приехал, – отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. Прямо сзади них с дорожки вылетел полный мужчина средних лет. Он, как и мальчик, шлепнулся на землю с оглушающим треском. – Я хотел к вам ехать, – продолжил Левин, и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел.

Прежде чем он успел совладать с собой, Кити вдруг резко отшвырнуло назад, и она полетела вдоль дорожки как тряпичная кукла, отброшенная капризным ребенком. В мгновение ока она оказалась в нескольких аршинах от Левина и Сократа, ее фигура со страшной скоростью удалялась от изумленных собеседников. И что было хуже всего, она летела прямо на усатого столичного денди, который с невероятной прыткостью несся вперед, в то время как Кити столь же быстро неслась ему навстречу.

– Сократ! Они же сейчас столкнутся! – крикнул Левин в отчаянии. Робот бросился вперед, стремительно приближаясь к возможному месту столкновения, его длинные пружинистые ноги вытягивались с каждым шагом. Бородатый желтый робот с развивающейся густой щетиной из пружин и шестеренок поймал Кити за талию и успел вытащить ее с дорожки, прежде чем усатый господин чуть не въехал в нее.

Во всем лабиринте царил хаос. Кто катился спиной, когото несло вперед, в то время как другие несчастные вращались на месте против своей воли. Было видно, что никто уже может сладить с собственными ногами; всем управляли электромагнитные дорожки, или коньки, или все вместе. Еще несколько мгновений назад Левин видел почтенную матрону, которая с опаскою тащилась по специальной прогулочной дорожке; теперь же старушка эта пронеслась мимо него на бешеной скорости, затем ее и вовсе отбросило с дорожки в сторону, и она упала у подножия припорошенного снегом холма.

Убедившись, что Кити вне опасности, Левин побежал по периметру лабиринта, помогая всем, кому мог помочь: он запустил в воздух несколько летающих механизмов, они подхватывали перепуганных людей и относили их за пределы электрического поля. Сократ устремился в противоположном направлении, также хорошо справляясь с поставленной задачей – из своей бороды он выдрал мощный ручной дестабилизатор, закоротил в нескольких местах магнитное поле, ослабив его действие на необходимое для конькобежцев время, чтобы они могли вырваться наконец на свободу.

– Это работа СНУ, – мрачно сказал Левин Сократу, когда они встретились у входа в парк, где под припорошенной снегом осиной сидела дрожащая, но невредимая Кити.

– Кто, если не они? – горько согласился Сократ. Такую страшную атаку могли устроить только одержимые ученые ученых из так называемого Союза Неравнодушных Ученых – они были настроены анархически и владели новейшими техническими средствами. Неудовлетворенные медленным развитием научного прогресса, несмотря на все достижения, ставшие возможными после открытия грозниума, футуристы, ушедшие с государственной службы и создавшие СНУ, были настроены разрушить Министерство любой ценой.

К счастью, сегодня неразбериха была недолгой; Левин услышал сирену, завывающую с Башни, а 77й батальон уже входил в парк. Стенали раненые, повсюду в снегу валялись развороченные тела; те, кому удалось избежать страшной участи, выглядели испуганными и смятенными, чего и добивались террористы СНУ.

Левин и Кити стояли рядом, переводя дыхание после атаки. Он укутал ее в свое пальто, перевел Сократа в Спящий Режим и пытался набраться мужества и сказать чтото, хоть чтонибудь, что вернет его к тому объяснению, которое даже сейчас, после случившихся беспорядков, грозило вырваться из его уст с бо льшим разрушительным эффектом, чем это могла бы произвести любая, самая мощная атака СНУ.

– Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.

– Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, – сказала она.

На мгновение они оба замолкли, скорбно опустив глаза: в карету стали грузить труп, завернутый в грубую мешковину.

– Да, я когдато со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства, – ответил Левин после непродолжительной паузы.

– У вас все получается, я почемуто уверена в вас, – сказала она, улыбаясь.

– И я уверен в себе, когда вы рядом со мной, – ответил он, но тот час же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.

– Вас чтото беспокоит? Не имея в виду, конечно… – с этими словами он кивнул в сторону грустного зрелища, которое представлял собой каток. – Впрочем, я не имею права спрашивать, – быстро проговорил он.

– Нет, меня ничего не беспокоит, кроме этого ужасного нападения на нашу любимую Москву, – отвечала она холодно.

Левин помрачнел; не было никаких сомнений в том, что это происшествие навредило всем его планам, и он чувствовал, что Кити сторонится его. Когда она снова взглянула на него, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно, даже несмотря на то, что она спросила о его жизни.

– Неужели вам не скучно зимою в деревне? – сказала она.

– Нет, не скучно, я очень занят, – сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти. Вокруг них, как по обыкновению случалось после террористических атак, лабиринт спешно подготавливали к открытию: унесли с катка раненых и мертвых, оставалось только дождаться, когда роботы 77го батальона завершат сканирование уровня безопасности. Управляемые Смотрителями механизированные солдаты переворачивали лавочки, подправляли секции лабиринта, их сенсоры сияли от ощущения собственной значимости.

– Вы надолго приехали? – спросила его Кити.

– Я не знаю, – отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.

– Как не знаете?

– Не знаю. Это от вас зависит, – сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.

В этот момент зазвонил маленький колокольчик, возвещая о том, что лабиринт для катания вновь открылся: дорожки были очищены и отполированы II/Мастером катка/490, и вновь можно было начинать кататься. Не слыхала ли она его слов, или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно поехала прочь от него. Левин вывел Сократа из Спящего Режима и стал горько причитать:

– Боже мой, что я сделал! Господи, Боже мой! Помоги мне, научи меня!

– Да, – отозвался робот суховато, – Бог вам в помощь.

– На них следовало бы устроить облаву, – сказал Степан Аркадьевич, вылавливая очередную устрицу из огромной чаши, стоявшей на столе между ним и Константином Дмитриевичем. – Все до единого должны быть пойманы и зарезаны прямо на улицах города, они этого заслуживают, дикие звери.

Эта главная новость дня она полностью занимала Степана Аркадьича за ужином. Левин, несмотря на то что сам побывал в самой гуще ужасных событий, ответил своему собеседнику более сдержанно и обдуманно.

– Не кажется ли тебе, друг, что мы и так уже пролили немало крови в борьбе с СНУ? Ты никогда не думал о том, что амнистия и переговоры – более разумный путь в решении этой проблемы?

– Да, да, конечно! Заключение перемирия с целью обуздать их – пожалуйста! – согласился Степан Аркадьич. – Но не с жаждущими крови лунатиками, с их кощеями, божественными устами и эмоциональными минами! Пусть их загонят в угол и на глазах у народа подвергнут самому жестокому из всех возможных наказаний!

Беседа в таком же духе продлилась еще минут пятьдесять, затем тему сменили. У Облонского не было собственных мыслей о случившемся, только те, что были получены из вечернего потока новостей, а Левин был слишком поглощен той целью, с которой он приехал в Москву, и не мог, как это часто случается, переключиться на вопросы политики.

– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или ты озабочен чемто? А?

Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суеты; эта обстановка бронз, зеркал, газа, II/Официантов/888 – все это было ему оскорбительно.

Он с волнением взглянул на Сократа в поисках объяснения своего душевного состояния.

– Вы боитесь , – ответил роботкомпаньон тихим и спокойным голосом, – боитесь очернить то, чем живет сейчас ваша душа.

– Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? – сказал вдруг Стива, обратившись к теме, которой так боялся Левин. Глаза Степана Аркадьича значительно заблестели, он отодвинул пустые шершавые раковины и, оперируя силовым манипулятором, закрепленным на запястье, придвинул к себе тарелку с сыром.

– Да, я непременно поеду, – сказал Левин с чувством.

– О, какой ты счастливец! – подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.

– Отчего?

– Узнаю коней ретивых по какимто их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич. – У тебя все впереди.

– А у тебя разве уж позади?

– Нет, хоть не позади, но у тебя будущее! Ты повелитель настоящего и будущего, будто бы ты являлся частью проекта «Феникс».

Облонский подоброму засмеялся над своей собственной подколкой и потянулся за третьей устрицей. Сколь ни велики были достижения Века Грозниума, от проекта «Феникс», ставившего целью создание машины, использующей уникальные свойства Волшебного Металла, давно отказались. Предполагалось, что машина сможет прожигать дыру в космическом времени. Отказ от проекта «Феникс» и нескольких других, столь же грандиозных, вызвал возмущение группы государственных ученых, в последствии и создавших треклятый СНУ. Теперь же идея путешествия во времени казалась настолько нелепой, что годилась разве что для дежурной шутки в модном окружении Стивы.

– Эй! Уноси! – крикнул он II/Официанту/888 и вновь обратился к другу. – Так ты зачем же приехал в Москву?

– Ты догадываешься? – отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.

– Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, – сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.

– Ну что же ты скажешь мне? – сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. – Как ты смотришь на это?

Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан Шабли, не спуская глаз с Левина. Он бросил кусок говядины Маленькому Стиве, который тут же открыл маленькое отверстие на лицевой панели и затянул подачку внутрь при помощи появившегося из недр шланга. Верный маленький сервомеханизм не нуждался в еде, но и он, и его хозяин находили удовольствие в этом ритуале.

– Я? – сказал Степан Аркадьич, – я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.

– Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? – проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. – Ты думаешь, что это возможно?

При этих словах Сократ наклонился вперед ровно настолько, сколько требовалось, чтобы придать телу вопрошающее положение.

– Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

– Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! – Сократ наклонился вперед еще на шесть градусов, его низко склоненный корпус выражал нетерпение Левина. – Ну, а если, если меня ждет отказ?.. И я даже уверен…

– Отчего же ты это думаешь? – улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич.

– Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.

– Ну, во всяком случае для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.

– Да, всякая девушка, но не она.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт – это все девушки в мире, кроме нее, и эти девушки имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт – она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.

– Постой, соуса возьми, – сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.

Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьичу.

– Нет, ты постой, постой, – сказал он. – Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но, ради бога, будь вполне откровенен.

Сократ еще немного подался вперед и глаза его засветились ярким оранжевожелтым светом.

– Я тебе говорю, что я думаю, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. – Но я тебе больше скажу: моя жена – удивительнейшая женщина… – Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минуту, продолжал: – У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, – она знает, что будет, особенно по части браков.

Оба они засмеялись, однако смех Левина был скорее нервным, чем веселым. Его истинное душевное состояние можно было прочесть по глазам Сократа, в которых быстро мигали огоньки – желтые, красные, оранжевые.

– Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она – на твоей стороне.

– То есть как?

– Так, что она мало того что любит тебя, – она говорит, что Кити будет твоею женой непременно.

При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.

– Она это говорит! – вскрикнул Левин. – Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, – сказал он, вставая с места.

Сократ подскочил следом за хозяином, глубоко посаженные лампочкиглаза вспыхивали попеременно красным и оранжевым, оранжевым и желтым, желтым и красным.

– Да садитесь же, – прикрикнул Стива на обоих, в то время как Маленький Стива подавал сигналы своему собрату, дисплей которого ярко сверкал.

Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточкекомнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.

– Ты пойми, – сказал он, – что это не любовь.

– Не совсем любовь! – выпалил Сократ высоким голосом.

– Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какаято сила внешняя завладела мной.

– Сила, сила, всемогущая сила!

– Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь как счастье, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить…

– Надо, надо, надо решить это сейчас! – взревел Сократ.

– Для чего же ты уезжал? – поинтересовался Облонский.

– Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить!

Сократ начал наматывать круги вокруг стола, бибикая, жужжа и присвистывая в невероятном возбуждении.

– Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл… Я нынче узнал, что брат Николай… знаешь, он тут… он болен… я и про него забыл. Но одно ужасно… Вот ты женился, ты знаешь это чувство…

Сократ уже вращался на месте, его глаза лихорадочно блестели, но Левин не замечал этого.

– Ужасно то, что мы – старые, уже с прошедшим… не любви, а грехов… вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно…

– Отвратительно, отвратительно!

– И поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

– Недостойным, недостойным, недостойным! – закричал Сократ. Раздался ужасный скрежет, и перегревшийся робот, выпустив струйку пара, непроизвольно погрузился в Спящий Режим.

Левин выругался, перезагрузил своего роботакомпаньона и осушил бокал. Два друга сидели в тишине, ожидая, пока Сократ перезагрузится. По всему ресторану слышался звон чайных чашек, на кухне кипел I/Самовар/1(8); роботсветильник I класса автоматически зажегся, когда в помещениях стало слишком сумрачно; с улиц слышались шаги марширующих 77х и короткие команды Смотрителя.

– Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? – спросил Степан Аркадьич Левина.

– Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?

– Подай другую, – обратился Степан Аркадьич к II/Официанту/888, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было. – И выключика свои сенсоры.

Не было нужды проверять, выполнил ли приказ робот, облаченный в белый сюртук: Железные Законы предписывали выполнять любое поручение, исходящее от человека. Поэтому Степан Аркадьич спокойно обратился к Левину, чтобы поделиться с ним своим секретом.

– А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.

– Что такое Вронский? – сказал Левин, и лицо его из того детскивосторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.

– Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, герой Пограничных Войн, которому позволено иметь при себе огненный хлыст и два испепелителя, и вместе с тем – очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.

Левин хмурился и молчал.

– Нус, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать…

– Извини меня, но я не понимаю ничего, – сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.

– Ты постой, постой, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. – Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком и нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.

Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.

– Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, – продолжал Облонский, доливая ему бокал.

– Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, – сказал Левин, отодвигая свой бокал. – Я буду пьян… Ну, ты как поживаешь? – продолжал он, видимо желая переменить разговор. Он с яростью посмотрел на Сократа, нетерпеливо ожидая, когда же наконец робот оживет, но лицевая панель механического компаньона оставалась попрежнему мутной и темной.

– Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, – сказал Степан Аркадьич. – Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя Бог…

Теперь Левин всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какогото петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича. Он немедленно поменял тему разговора.

– Что ж ты все хотел ко мне приехать на ОхотьсяиБудьЖертвой? Вот приезжай следующей весной, – сказал Левин.

– Приеду когданибудь, – сказал он. – Да, брат, – женщины – это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, – продолжал он, зажигая сигару, которую поднес Маленький Стива, и держась одною рукой за бокал, – ты мне дай совет.

– Но в чем же?

– Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной…

– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы… все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач.

Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного. И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем, и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.

– Счет! – крикнул он и нетерпеливо забарабанил по столу пальцами, покуда не вспомнил, что он сам же приказал II/Официанту/888 выключить сенсоры.

Княжне Кити Щербацкой было восемнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Совсем скоро она должна была, наконец, получить собственного роботакомпаньона. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, бравый герой Пограничных Войн, умеющий обращаться с испепелителем, граф Вронский.

Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгинею. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственною женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его: владелец грозниевой шахты, с опаленным лицом и руками, покрытыми металлической пылью. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права. Пусть забивается в свою земляную нору, пропахшую сажей».

Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, известный стрелок из испепелителя, на пути блестящей военной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.

Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на это, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении; ее робот III класса, почтенная машина, которую на французский манер звали La Sherbatskaya, провела не один вечер, пытаясь развеселить свою хозяйку и обдувая ее успокаивающими потоками ароматизированного воздуха из своего Нижнего Отсека.

Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживаньем за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину.

Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство.

– Я боюсь за свою дочь, – сказала княгиня La Sherbatskoy, которая стояла рядом и складывала белье.

– Боитесь? Ох, мадам!

– Одно время мне казалось, что у дочери были чувства к Левину.

– О, да, да, чувства. Вполне определенные!

– Может статься, что из излишней честности она откажет Вронскому!

– Откажет ему! Нет, нет, госпожа! О, боже, боже, боже!

– И вообще приезд Левина может все запутать и задержать дело, столь близкое к окончанию.

В эту минуту в комнату вошла княжна, чтобы поприветствовать свою мать. Робот III класса тактично погрузился в Спящий Режим.

– Что он, давно ли приехал? – спросила княгиня про Левина, когда Кити рассказала ей о драматических событий, произошедших в лабиринте для катания, и о героизме, проявленном Константином Дмитричем и его роботом.

– Нынче, maman.

– Я одно хочу сказать… – начала княгиня, и по серьезнооживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.

– Мама, – сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, – пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.

Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее.

– Я только хочу сказать, что, подавая надежду…

– Мама, голубчик, ради бога, не говорите. Так страшно говорить про это.

– Не буду, не буду, – сказала мать, увидав слезы на глазах дочери, – но одно, моя душа: ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет?