Книга: На исходе дня. История ночи

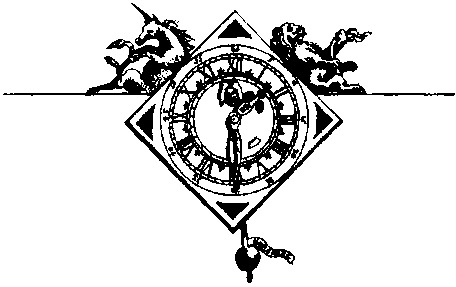

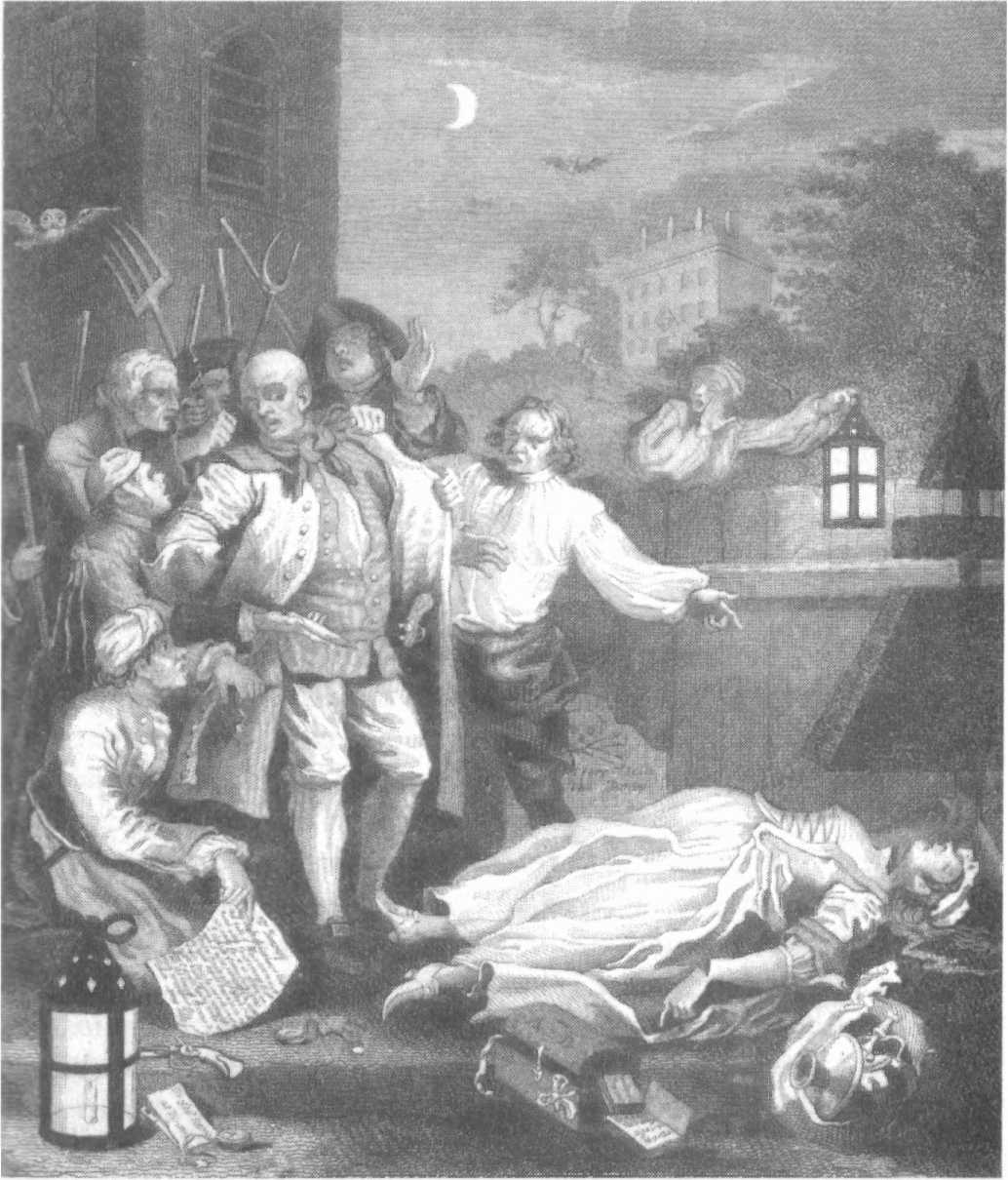

Ночь. Из серии «Четыре времени суток» (1738).

Гравюра Ф. Уокера с живописного оригинала У. Хогарта

ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЕКСАНДРЕ, ШЕЛДОН И КРИСТИАНУ

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

Бытие, 1:1–5

Ты просто слишком медленно продвигаешься» — так моя улыбающаяся десятилетняя дочь Шелдон недавно поддразнивала меня, имея в виду скорость, с которой я работаю. Если бы только нужные слова приходили легко! Тем, что написание этой книги не заняло у меня еще больше времени, я обязан помощи друзей и родных, а также любезной поддержке со стороны различных организаций, находящихся по обе стороны Атлантики. Вдохновителем данной книги стал для меня много лет назад Андре-Филипп Катц, близкий школьный друг. Несмотря на наши планы о сотрудничестве, другие обязанности не позволили ему принять участие в этой работе. Его выдающийся интеллект и воображение могли бы очень украсить книгу.

Моя исследовательская и писательская работа стала возможной благодаря финансовой помощи целого ряда организаций. Я глубоко признателен Национальному гуманитарному фонду (the National Endowment for the Humanities), Мемориальному фонду Джона Саймона Гуггенхайма (the John Simon Guggenheim Memorial Foundation), Американскому совету научных обществ (the American Council of Learned Society), Американскому философскому обществу (the American Philosophical Society), Гуманитарному центру Виргинии (the Virginia Center for the Humanities) и Американской исторической ассоциации (American Historical Association). Политехнический университет Виргинии (Virginia Tech) любезно предоставил мне творческий отпуск и помощь в исследовании.

В течение двух последних десятилетий я полагался на материалы, а также на помощь персонала многих замечательных организаций. Я в долгу перед Государственным публичным архивом (the Public Record Office) (располагавшимся ранее на Чансери-лейн, а ныне в Кью), Британской библиотекой (the British Library), архивом Гилдхолл в Лондоне (the Guild-hall Records Office), Британской библиотекой политических и экономических наук в Лондонской школе экономики (the British Library of Political and Economic Science at the London School of Economics), Бодлианской библиотекой Оксфордского университета (the Bodleian Library of Oxford University), библиотекой Кембриджского университета (the Cambridge University Library), колледжем Святого Иоанна (St. John's College) в Кембридже, Четэмской библиотекой (the Chetham's Library) в Манчестере, архивами Дорсета и Хертфордшира, городской библиотекой Херифорда (the Hereford City Library), Центральной районной библиотекой (the District Central Library) в Ротенсалле, Сомерсетским обществом археологии и естественной истории (the Somerset Archaeological and Natural History Society), Центральной библиотекой Бристоля (the Bristol Central Library), факультетом ирландского фольклора Дублинского университета (the Department of Irish Folklore at University College Dublin), Национальной библиотекой Шотландии (the National Library of Scotland) и Шотландским архивом (the Scottish Record Office) в Эдинбурге, Уэльским университетом (the University of Wales) в Бангоре, Национальной библиотекой Уэльса (the National Library of Wales) в Аберистуите и архивами Женевы. Я благодарен различным организациям в Соединенных Штатах: Библиотеке Конгресса (the Library of Congress), Библиотеке Олдермена (the Alderman Library) в университете штата Виргиния, Библиотеке Эрла Грегга Свема (the Earl Gregg Swem Library) в колледже Уильяма и Мэри, Нью-Йоркской публичной библиотеке (the New York Public Library), Библиотеке Бейнеке (the Beinecke Library) Йельского университета, Библиотеке Льюиса Уолпола (the Lewis Walpole Library), Историческому обществу Норт-Хейвена (the North Haven (Connecticut) Historical Society), Историческому обществу Беннингтона (the Bennington (Vermont) Historical Society), Библиотеке юридической школы Гарвардского университета (the Harvard University Law School Library), Библиотеке Хаутона (the Houghton Library) в Гарварде, суду округа Саффолк (the Suffolk County Court House) в Бостоне. Я особенно признателен Сандре Дж. Тридуэй и ее коллегам из библиотеки штата Виргиния (the Library of Virginia) в Ричмонде. Я глубоко благодарен всем им.

Двинемся ближе к дому. Я многим обязан стараниям и щедрости персонала Библиотеки Ньюмана (the Newman Library) в Политехническом университете штата Виргиния, включая ныне покойную Дороти Ф. Маккомбс, Брюса Пенсека и особенно Шэрон Готкевич, Люси Кокс, Джэнет Р. Бланд, Нэнси Уивер, Мишель Кентербери, Роберта Келли и других сотрудников межбиблиотечного абонемента, возглавляемого Гарри М. Кризом. Они без устали работали с моими заказами, и всегда с хорошим настроением. Благодарю также Аннет Берр за ее консультации по истории искусства. Огромный вклад внесли Рут Липник Джонсон и Бекки Вудхауз из Публичной библиотеки округа Роанок (the Roanoke County Public Library). Я признателен Церкви Иисуса Христа Святых последних дней за возможность проведения генеалогических изысканий в Салеме. Я хотел бы поблагодарить раввина Манеса Когана за предоставленный мне доступ к прекрасной библиотеке синагоги Бет Израэль (Beth Israel Synagogue) в Роаноке.

Труд многих переводчиков позволил мне собрать большое количество неанглоязычных источников, что было бы невозможно при моем ограниченном владении лишь французским и латынью. Жизненно важную помощь оказали Корнелия Бейд, Труди Харрингтон Бекер, Мэйб Ни Бройн, Блэнтон Браун, Мичел Дэммрон, Дорин Эберт, Кристофер Дж. Юстис, Диния Фатин, Дженнифер Хайек, Кристин Ха зил, Бервин Прис Джонс, Энди Клэтт, раввин Манес Коган, Кеун Пэл Ли, Франческа Лоруссо-Капути, Уильям Л. Маккоун, Мишель Макнэбб, Анник Микайлофф, Виолэн Моран, Лучано Нардоне, Сера Онер, Лида Оувехэнд, Джозеф Пьерро, Шэннон Принс, Хайнгонирина Рамаросон, Александр Шэффер, Кэри Смит, Джулиана И. Тэйлор и Наоми де Вольф.

Среди коллег из Политехнического университета штата Виргиния, помогавших мне в изысканиях и написании книги, были Линда Арнольд, Марк В. Барроу-младший, Гленн Р. Баф, Дэвид Берр, ныне покойный Альберт И. Мойер, Стивен Соупер, Роберт Стивенс, Питер Уолленстейн, Джозеф Л. Вечински и Янгтзу Вонг. Фредерик Дж. Баумгартнер больше всех содействовал мне, отвечая на бесчисленные вопросы и обращая мое внимание на важные источники. Он и Ричард Ф. Херш нашли время, чтобы прочесть рукопись на ранней стадии исследования. Благодаря Линде Фаунтэйн, Джэнет Френсис и Ронде Пеннингтон, а также группе студентов, делившихся идеями, сканировавших иллюстрации и предлагавших помощь в работе с литературой, осуществить этот проект мне было гораздо легче. Я особенно признателен Саре Тэйлор, Джейми Райф, Энн-Элизабет Волке, Дэвиду Ферро, Эстэа Алстон, Бриджетт Деарт, Николь Эванс, Дорис Джонсон, Эрику Робертсону, Элу Харрисону, Лэрри Макколлу и Карлтону Спиннеру. Бессчетные часы провела со мной Су Канг, помогая разобраться с газетами XVIII века на микрофильмах, тогда как Линдси Меттс разыскивала недостающие материалы в Шарлоттсвилле. Джейсон Крафф любезно оказал содействие в систематизации источников. Кит Уайлдер обеспечил компетентную помощь в Эдинбурге.

Многие друзья и коллеги делились со мной литературой и сведениями из исследований в различных областях. Я благодарю за это Джеймса Экстелла, Джонатана Бэрри, Шэрон Блок, Марка Дж. Баумана, Эмми Тёрнер Бушнелл, Кэри Карсон, Джона И. Краули, Дэвида Дауэра, Корнелию Дэйтон, Карла Б. Истабрука, Пола Финкельмана, Яна Гарнерта, Карлу Джирону, Дэвида Д. Холла, Барбару Хэнавальт, Рут Уоллис Герндон, Уильяма Ли Холладэя, Марью Холмилу, Стивена С. Хьюза, Крейга Козлофски, Аллана Кугеля, Майкла Меранце, Кэтрин Мэри Олеско, Дэвида Смолена, Джона М. Стоденмайера, SJ, Кита Томаса и Марка Вейссблюта. Роберт Гиффорд и Дженнифер Вейтч разрешили мои вопросы касательно внутреннего освещения. Книги Томаса А. Вера были громадным подспорьем в попытках изучить природу сна в доиндустриальную эпоху.

Как всегда, меня поддерживали Джек П. Грин и Джордж Стайнер. Еще на ранней стадии работы свои услуги предложили Тимоти X. Брин, Ричард С. Данн и Джоанна Иннес. Бернард Бейлин много помогал с момента появления замысла книги. Я очень ценю те сведения, которыми он поделился со мной, но еще больше — его поддержку и энтузиазм, которые в немалой степени способствовали завершению исследования. Многочисленные друзья и коллеги по цеху выделили время, чтобы прочесть рукопись целиком или отдельные главы. За советы и критику я в долгу перед Томасом Бреннаном, Робертом Дж. Браггером, Питером Кларком, Томасом В. Коэном, Рудольфом Деккером, Полом Гриффитсом, Гилбертом Келли, А. Линн Мартином, Филипом Д. Морганом, Сарой Тилман Нэлль, Полом И. Паскоффом, Брюсом Р. Смитом и Дэниэлом Дж. Уилсоном. Все они оказали мне гигантскую помощь. Джойс и Ричард Волкомир подстегивали работу моего интеллекта своими пытливыми вопросами. Кроме того, я очень признателен за комментарии, полученные во время презентации своего исследования в Университете Джона Хопкинса, Государственном университете штата Луизиана, Государственном университете штата Огайо, Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани и в университете Сиднея. Я также читал лекции в Институте ранней американской истории и культуры Омохандро в тот год, когда работал там приглашенным редактором. Я в долгу перед сотрудниками института и особенно перед Тэдом В. Тэйтом за поддержку, оказанную во время моего пребывания там. Небольшая часть моего исследования ранее появилась в апрельском номере American Historical Review за 2001 год в виде статьи «Сон, который мы потеряли: отдых в доиндустриальную эпоху на Британских островах». Я благодарен сотрудникам журнала, в особенности Алану Робертсу и Майклу Гроссбергу.

Я сердечно признателен своему выдающемуся редактору Алэ-ну Сальерно Мэйсону, а также Алессандре Бастальи, Мэри Хелен Уиллетт, Джэнет Бирн, Элин Ченг, Нейлу Хусу, Ивану Карверу и многим другим сотрудникам издательства «W. W. Norton and Со.». Я в долгу перед Идой Ротаус за компетентную помощь в подборе иллюстраций. За успешное продвижение работы я во многом благодарю Жоржа и Валери Боршар. Я глубоко ценю мудрость и добрую волю Жоржа. Я также хотел бы отдать дань некоторым старым друзьям — Клайду и Вики Пердью, Джону и Мэри Карлин, Мэри Джейн Элкинс и ее недавно умершему мужу Биллу, Кэролин и Эдди Хорник. Тоби Крафф был надежной опорой как моей жене Эллис, так и мне.

В 1697 году французский экспатриант Тома д'Юрфей написал, что «ночь, любовь и судьба управляют всеми великими делами в этом мире». Определенно большую часть двух десятилетий моими делами управляли «ночь» и семья. Мои недавно ушедшие из жизни родители, Артур и Дороти Экерч, очень поддерживали меня, равно как и мои сестры, Черил и Кэрил, и их мужья, Фрэнк и Джордж. Мои тесть и теща, Кеун Пэл и Сун Ли, во время моих частых набегов на Библиотеку Конгресса открыли для меня не только двери своего дома, но и свои сердца. Я также хотел бы поблагодарить Анну, Дона, Аннету, Дэвида и их семьи. Я беззастенчиво полагался на медицинские познания Дона и Дэвида. Эллис, которая многого достигла в собственной работе, неоднократно приходила ко мне на выручку, пока я писал эту книгу. В этом отношении, как и во многих других, мне сильно повезло.

Вскоре после того, как я приехал в Блэксберг почти тридцать лет назад, один мудрый старший коллега заметил, что большая часть ученых по мере старения думают не столько о своих книгах, сколько о своих детях. Эту книгу я с любовью посвящаю Александре, Шелдон и Кристиану, которые всегда в моих мыслях — в прошлом, настоящем и в каждом грядущем дне.

ИСТОРИЯ НОЧИ

Вечер. Из серии «Четыре времени суток» (1738).

Гравюра Ф. Уокера с живописного оригинала У. Хогарта

Пусть ночь покажет, кто мы есть, а день — кем мы должны быть.

Эта книга посвящена истории ночи в Западной Европе в эпоху, предшествовавшую промышленной революции. Главным образом меня интересовало поведение людей, сталкивавшихся после наступления темноты с реальными или вымышленными опасностями. Если не считать крупных исследований по истории преступности и колдовства, ночь как объект изучения не пользовалась особым вниманием — и все из-за бытовавшего с давних пор мнения, будто бы в темное время суток не происходит ничего, что могло бы представлять интерес. «Нечем заняться — только спим, едим и пускаем газы» — слова поэта начала XVII века Томаса Миддлтона лучше всего отражают подобный образ мыслей. За исключением некоторых европейских ученых, историки до начала Нового времени не проявляли интереса к ночи, таившей в себе первобытную сущность человеческого бытия. Долгие часы семьи проводили в полнейшей темноте, а ночь продолжала оставаться terra incognita, явлением второстепенного значения, забытой частью человеческого существования. «Полжизни мы проводим в темноте», — заметил Жан-Жак Руссо в романе «Эмиль, или О воспитании» (1762)2.

Ночь была не просто фоном дневной жизни человека (или же естественным перерывом в его повседневном распорядке) — с ночным временем связана самобытная культура со свойственными только ей обычаями и ритуалами. В Британии и Америке ее часто называли «ночным сезоном» (night season), тем самым подчеркивая уникальную природу ночного времени. Ночь и день, разумеется, имели немало общего, а многие различия между ними были условны (какие-то явления казались более заметными и значимыми ночью, чем днем, какие-то действия совершались преимущественно под покровом тьмы). Ночь вносила поправки не только в рацион, гигиену, стиль одежды, не только видоизменяла системы сообщения и способы передвижения — существенные сдвиги происходили также в социальной сфере, она влияла на рабочие ритмы, нравы, законы, иерархию, определяла отношения между полами. Книга призвана, с одной стороны, оспорить утверждение, что ночь бедна событиями, а с другой — показать существенно отличавшуюся от дневной богатую и яркую ночную культуру, alternate reign, как называл ее один английский поэт. Большинству людей темнота представлялась убежищем от обыденности: по мере того как тени становились длиннее, мужчины и женщины отдавались своим внутренним порывам, пытаясь реализовать во сне или наяву подавленные желания, как невинные, так и греховные. Ночь, пора освобождения и обновления, давала свободу действий добрым и злым людям, спасительным и губительным силам. «Ночь стыда не ведает» — гласила пословица. Несмотря на бесчисленные опасности, многие с закатом солнца испытывали прилив свежих сил3.

Книга «История ночи» разделена на четыре части и состоит из двенадцати глав. В первой части, «В тени смерти», речь идет об опасностях, предостерегающих людей ночью. С наступлением сумерек угроз для тела и души становилось значительно больше, и они были гораздо серьезнее. Может статься, никогда раньше в истории Запада вечер не казался столь пугающим.

Вторая часть, «Законы природы», повествует о том, как относились к этому времени суток официальная власть и простой люд, с каким «оружием» они встречали приход ночи. Я начинаю с рассказа о различных репрессивных мерах, которые принимали Церковь и государство для сдерживания ночной активности, — от введения комендантского часа до организации дозорной службы. Лишь к XVIII веку, и только в городах, стали открываться для широкой публики ночные заведения. Как в Англии, так и за ее пределами, как в городе, так и на селе простой люд, стремясь противостоять тьме, полагался на магию, христианскую веру и народные обычаи. Сложная система традиционных верований предполагала, что после заката солнца в сельской местности происходило много такого, что не было заметно непосвященным, но представляло собой значительный пласт ночной культуры.

Третья часть, «Темные царства», рассказывает о человеческих страстях. Под прикрытием темноты социальные запреты ослабевали, и в семье, между друзьями или между любовниками возникали новые формы интимных отношений. Вечер как время личной свободы таил в себе особую притягательность для людей, находящихся на противоположных концах социальной иерархии. Читатель узнает, как много значила ночь для патрициев и для плебеев; ночью власть переходила от сильного к слабому.

Сон, самое надежное укрытие от дневных страданий, — основная тема четвертой части, «Частная жизнь». В центре внимания — ритуал отхождения ко сну, а также доминировавшая с незапамятных времен модель ночного отдыха, в соответствии с которой доиндустриальное хозяйство начинало день… в глубокой ночи. Члены семьи поднимались, чтобы сходить в туалет, покурить или даже нанести визит ближайшим соседям. Кто-то занимался любовью, молился и, что наиболее важно с исторической точки зрения, размышлял о своих снах как источнике утешения и самоанализа.

Наконец, в эпилоге, «Рассвет», описывается процесс «демистификации» темноты, начавшийся в крупных и средних городах в середине XVIII века. Тогда-то и были заложены основы современного нам общества, живущего двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, что имело глубочайшие последствия для личной безопасности и свободы человека.

Речь в книге пойдет о ночной жизни Западной Европы — от Скандинавии до Средиземноморья. В центре моего исследования находятся Британские острова, однако я использовал и обширный континентальный материал, а также документы, касавшиеся Америки и Восточной Европы. Хронологические рамки достаточно широки — от позднего Средневековья до начала XIX века, но основное внимание уделяется эпохе раннего Нового времени — 1500–1750 годам. Иногда для сравнения и противопоставления с нравами, обычаями и верованиями, характерными для предшествующих эпох, я обращаюсь к античной и средневековой культуре. Хотя многие явления уникальны и характерны только для раннего Нового времени, некоторые из них, напротив, имеют продолжительную историю. Все это позволяет мне представить данную книгу как самое крупное исследование по истории ночной жизни доиндустриального общества.

В своей работе я часто опираюсь на свидетельства непосредственных наблюдателей сельской жизни XIX века — Хамфри О'Салливана, Эмиля Гийомэна и др. Я полностью разделяю историческую теорию, согласно которой ценности и традиции во многих аграрных регионах Европы и Америки не претерпевали значительных изменений до конца XIX столетия, периода бурного развития транспорта и торговли. Как писал Томас Гарди в романе «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (1891), между Тэсс и ее матерью «пропасть была, как принято считать, в двести лет»; «когда они бывали вместе, эпохи Якова I и королевы Виктории соприкасались»4.

В различных местах и на разных этапах раннего Нового времени ночная жизнь характеризовалась единообразием. Ночная культура, конечно, не была монолитной, однако в своих поступках и отношении к жизни люди скорее обнаруживали сходство, чем различие: они испытывали похожие страхи, связанные с наступлением темноты, одинаковым образом реагировали на те или иные ситуации. Эта мысль не только подсказала мне тематическую структуру книги, но и укрепила во мнении, что ночь была феноменом фундаментального значения. Ночная культура была столь устойчива и постоянна, что с легкостью преодолевала временные и пространственные барьеры. В тексте я обращаю внимание на новшества, если таковые имели место, например в формах ухаживания или в способах освещения помещений. Но до XVIII века ночная жизнь заметно не менялась, да и тогда она трансформировалась преимущественно в городах. В предшествующие же годы различия обусловливались не столько временем и пространством, сколько социальной идентичностью, гендерной принадлежностью, а также местом проживания человека (город или сельская местность).

Нетрудно догадаться, что столь обширный предмет исследования предполагает большой круг источников. Наиболее ценные из них — это документы личного характера: письма, мемуары, путевые заметки, дневники. При этом повествование в большей степени строится вокруг жизни отдельных персонажей. О представителях высших и средних слоев общества я писал, опираясь прежде всего на дневники. Что же касается низших классов, то, помимо немногочисленных дневниковых записей и автобиографий, я перерыл горы судебных материалов. Не имеющим себе равного источником информации о жизни городских улиц стали «Документы сессий суда Олд-Бейли» (Old Bailey Session Papers), серия памфлетов XVIII века, в которых отражены судебные процессы, проходившие в высшем уголовном суде Лондона. О традиционных верованиях можно узнать из глоссариев, словарей и, самое главное, сборников пословиц и поговорок. «В них заключено мировоззрение крестьянина, — сказал один французский священник о пословицах. — Это знания, которые он взрастил и сделал частью самых глубоких тайников своей души»5. Другие пласты ночной культуры я осваивал с помощью литературы, как «высокой», так и «низкой»: речь идет не только о поэзии, пьесах и романах, но и о балладах, сказках, преданиях. Литературные источники я старался использовать с осторожностью, отмечая места, где воображение автора рисовало картины, отличные от социальной реальности. Пригодились также нравоучительные произведения, главным образом проповеди, религиозные сочинения, сборники советов. Полезными были газеты и журналы XIX века, медицинские, юридические, философские и сельскохозяйственные трактаты. Для иллюстративных и пояснительных целей я прибегал к научным работам по медицине, психологии и антропологии. Немалую помощь оказали и другие работы по самой различной тематике — начиная от исследований в области народной культуры и заканчивая изысканиями по истории слепоты, равно как и монографии, посвященные отдельным аспектам ночной жизни (в целях тематического единства я не использовал источники о военных действиях в ночное время).

Осталось последнее замечание, и оно заслуживает особого внимания. Даже если я и поднимал вопрос о том, как влияла ночь на повседневную жизнь, в том числе была ли темнота в целом источником социальной стабильности или, наоборот, беспорядка, то эта тема не была для меня главной. Надеюсь, собранный в книге материал послужит достаточным оправданием тому, что ночь заслуживает изучения как таковая.

А. Роджер Экерч

Шугарлоуф Маунтин

Роанок (Виргиния) ноябрь 2004

Все даты даны по новому стилю, началом года считается 1 января. Цитаты по большей части приводятся в оригинальном написании, хотя использование заглавных букв приведено в соответствие с современными правилами, знаки препинания добавлены там, где требуется.

Эй, торопитесь, пастухи, домой гоните стадо.

Пора скотине в стойлах быть — ведь день идет к закату.

Уж солнце свой привычный путь проделало, вот-вот

Сгустятся сумерки и тьма закроет небосвод[1].

Наблюдательный человек заметит, что ночь не столько спускается, сколько поднимается. Сначала тени затопляют долины, а затем медленно карабкаются вверх по пологим склонам холмов. Лучи угасающего светила, известные как «солнечные ростки» (sunsuckers), рвутся вверх из-за облаков, как будто кто-то втягивает их в завтрашний день. Пастбища и леса покрыты мраком, а небо на западе все еще алеет, даже если солнце уже скрылось за горизонтом. Если бы ориентиром земледельцу служил небесный свод, то он продолжал бы трудиться, но растущие тени торопят его уйти. Среди мычащих коров и спустившихся на землю грачей снуют в поисках укрытия кролики. Сипухи взлетают над зарослями вереска. Своим свистом, напоминающим перекличку убийц-заговорщиков, они вселяют тревогу в мышей и людей, ведь и те и другие с раннего возраста приучены бояться этих пронзительных звуков, предвещающих смерть. По мере того как угасает дневной свет, пейзаж выцветает, становится блеклым. Заросли кустарника словно разрастаются, теряют четкие очертания. Ирландцы говорят, что вечер наступает тогда, когда трудно различить, человек перед тобой или куст. Еще более зловеще звучит итальянская поговорка «Когда исчезает разница между гончими псами и волками»2.

Ночную темень, кажется, можно потрогать руками. Сумерки не приходят, они сгущаются. Черная мгла накрывает путников, она не столько видна, сколько ощутима. Именно так в Ветхом Завете описывается тьма, постигшая Древний Египет. Многие верили, что с заходом солнца с небес на землю спускаются ядовитые «ночные туманы», «гибельные пары», несущие холод и промозглую сырость. В представлении людей ночь «падала», наступала. Нет больше дневного воздуха, прозрачного и теплого. Эпидемией, мором расходится тьма по пригнувшимся к земле деревням, заражая округу «злокачественными» туманами: Шекспир описал это как «день больной» (the daylight sick). «Но торопитесь, — предупреждает герцог Винченцо в пьесе „Мера за меру" (1604). — Уж скоро ночь туманная настанет»[2]3.

Сумерки, cock-shut, grossing, crow-time, daylight's gate, owl-leet[3]. В английском языке найдется немало ассоциативных идиом для обозначения времени суток, когда день соскальзывает в небытие, во тьму, а в ирландском гэльском только для описания периода между полуднем и наступлением сумерек имеется четыре разных термина. Ни одна из других частей суток не вдохновила человека на создание столь богатой терминологии. И до наступления эпохи индустриализации, безусловно, для жизни людей не было более значимого времени. Для большинства из них привычным термином, связанным с наступлением ночи, стал термин «закрытие» (shutting-in): пора запирать двери, задвигать засовы, захлопывать ставни, спускать с цепи сторожевых собак. Ибо ночь с ее противоестественной темнотой рождала неведомые опасности, реальные и воображаемые. И, как ни странно, больше всего причин для страха перед этими «отпрысками» ночи было у тех, кто жил в период между эпохами Возрождения и Просвещения.

В ТЕНИ СМЕРТИ

Крайняя степень жестокости. Из серии «Четыре степени жестокости» (1751). Гравюра Дж. Ромни с живописного оригинала У. Хогарта

Никогда не здоровайся с незнакомцем ночью, ибо это может быть демон.

Ночь — древнейший и навязчивый кошмар — стала первым неизбежным злом для человека. Когда подступали темнота и холод, наши предки, вероятно, ощущали глубинный страх, и прежде всего они боялись, что солнце может не взойти на следующее утро.

Трудно представить себе что-то более несоответствующее эпохе палеолита, чем георгианские интерьеры лондонского жилища Эдмунда Бёрка. Однако взаимозависимость темноты и эстетики всерьез интересовала этого молодого ирландского эмигранта, равно как и многовековой страх человека перед тьмой, которому были подвержены даже просвещенные лондонцы. Последним предшественником Бёрка в Англии, обращавшимся к теме ночных страхов, был Джон Локк. В своем известном философском трактате «Опыт о человеческом разуме» (An Essay Concerning Human Understanding’, 1690) он достаточно определенно высказывается на эту тему. Однако Бёрк начисто отвергает предложенное Локком объяснение детских страхов перед темнотой. В то время как Локк обвиняет во всем нянек, рассказывающих впечатлительным детям истории с привидениями, Бёрк в своем «Философском исследовании о происхождении наших идей о возвышенном и прекрасном» (A Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful; 1757) настаивает на том, что темнота была «ужасна по самой своей природе». «Трудно представить, — пишет он, — что воздействие такого понятия, как темнота, во все времена и повсюду вызывающего ужас, может быть приписано ряду бесполезных сказок»2. Одним словом, ужас перед темнотой существовал всегда.

Можно лишь предполагать, когда именно страх темноты в человеческой душе стал врожденным. Вероятно, как и утверждал Бёрк, этот древнейший из человеческих страхов существовал с незапамятных времен; достаточно вспомнить те ужасы, с которыми, по всей видимости, сталкивались наши самые далекие предки. Однако некоторые психологи высказывают предположение о том, что доисторические народы не трепетали перед мраком как таковым, а боялись конкретных опасностей, возникавших во мраке. И только позднее, когда понятие «ночь» все больше становилось синонимом понятия «угроза», древние люди (на протяжении жизни нескольких поколений) смогли приобрести этот инстинктивный ужас3.

Каков бы ни был подлинный источник этого ужаса, существовал ли он изначально или возник со временем, народы, жившие позднее, несомненно, уже получили в наследство ярко выраженную антипатию к ночной темноте. К какой бы древней культуре мы ни обратились, повсюду ночь кишит демонами. В греческой мифологии обнаруживаем Никту — рожденную Хаосом богиню «всепоглощающей» ночи; в «Илиаде» она заставляет трепетать самого Зевса. Среди ее свирепых потомков называют — Болезнь, Раздор и Злой Рок. В Вавилоне обитатели пустыни страдали от бесчинств ночной колдуньи Лилит. Древних римлян приводили в ужас ночные полеты стрикс — ведьмы, превращавшейся в пронзительно кричащую птицу и охотившуюся за внутренностями младенцев; а к югу от Иерусалима некий «Ангел Тьмы» терроризировал обитателей засушливой области Кумран4. При этом многие древние цивилизации, включая Египет и Месопотамию, приравнивали понятие «темнота» к понятию «смерть», как это было и в христианской Европе. Как известно, в 23-м псалме говорится о «долине, покрытой тенью смерти». Христианство с самого начала почитало Бога источником вечного света. Первый акт Его творения — создание света — спасает мир от хаоса. «И свет во тьме светит, — говорится в Евангелии от Иоанна. — И тьма не объяла его»[4]. В Библии описывается история многих злодеяний — «трудов тьмы», — совершенных глубокой ночью, включая предательство в Гефсиманском саду и наступившую вслед за распятием Христа «тьму над всей землей»5.

Даже не в столь далекие времена, как древние, в различных местностях ночная пора вселяла в людей глубокую тревогу. Например, на Таити Поль Гоген обнаружил, что женщины народа канаки никогда не спят в темноте. Еще в XX веке индейцы навахи и тихоокеанское племя маилу в страхе убегали от ночных демонов. В африканских культурах, например у народа йоруба, у племени ибо в Нигерии или племени эве в Дагомее[5] и Того, духи ночью принимали обличье ведьм, сея вокруг несчастье и смерть. Любопытно, что существовала и вера в дневных колдуний, например в племени динка, но их поведение считалось менее угрожающим6.

Нельзя утверждать, что издавна в каждой культуре ночь воспринималась с одинаковой неприязнью. Заостряя внимание на инстинктивном человеческом страхе перед темнотой, берущем начало в доисторическом прошлом, мы отнюдь не отвергаем того факта, что в одних культурах ночь порождала больший ужас, чем в других. Древнегреческие культы предполагали ночные религиозные празднества, известные как pannchides. Согласно Ювеналию, пешие путники, оказавшиеся на улицах древнего Рима после заката солнца, рисковали жизнью и здоровьем, но сам город, начиная со II века н. э., жил насыщенной ночной жизнью. Жители Антиохии, сообщает Ливаний, «сбросили тиранию сна» с помощью масляных ламп, то же произошло с шумерами и египтянами — и те и другие были счастливыми обладателями этого древнего источника искусственного освещения, которое предполагало большую свободу после наступления сумерек. И они не были первыми. Во Франции, неподалеку от пещер Ласко с древними наскальными изображениями, были обнаружены остатки более чем сотни ламп, относящихся к позднему палеолиту7.

Все виды искусственного освещения — лампы, фонари, свечи — помогали ослабить ночные тревоги. «Злые духи не любят запаха зажженных ламп», — провозглашал Платон. Но дело было не только в технических достижениях. Тот факт, что одни народы избегали военных действий в ночное время, а другие — нет, объясняется, без сомнения, различиями культур. Допустим, викинги имели пристрастие к ночным набегам, в чем жители европейского побережья убедились на собственном печальном опыте. Вероятно, умение противостоять ночному ужасу у древних скандинавов появилось не столько благодаря искусственному освещению, сколько из-за постоянного пребывания в темноте в долгие северные зимы. Столетия спустя английские поселенцы удивлялись тому, как необычно реагировали на темноту индейцы, обитающие на землях, расположенных вдоль восточного побережья Северной Америки. В Новой Англии Уильям Вуд советовал товарищам-колонистам не опасаться индейских атак ночью: «Они не покинут своих жилищ из-за страха перед Аббамочо (дьяволом), которого они боятся особенно тогда, когда сами имеют дурные намерения». Однако посетивший Северную Каролину Джон Лоусон сообщал, что некое местное племя «никогда не боится ночи, и их никогда не тревожат мысли о духах, как нас тревожат всевозможные страшилища и пугала, усвоенные нами с материнским молоком». В последнем, как и Локк, он винил «глупость наших нянек и слуг», которые «запугали нас в нежном возрасте своими пустыми россказнями о феях и ведьмах»8.

Множество факторов формировало общее отношение к ночи в предшествующих культурах, и в частности способы знакомства маленьких детей с опасностями темноты. Более других на восприятие темноты влияли реальные угрозы, которые веками таила ночь. Очевидно также, что с трудом поддается реконструкции хронологический порядок появления наших страхов. Нет никакой простой линейной эволюции: адреналин человеческих страхов то прибывал, то убывал. В эпоху Нового времени антипатия человека по отношению к темноте, конечно, постоянно уменьшалась, особенно в индустриальном обществе — благодаря электрическому освещению, работе профессиональной полиции и распространению научного рационализма. Но до начала промышленной революции вечер казался преисполненным угрозы. В раннее Новое время темнота пробуждала самое худшее в людях, природе и космосе. Убийцы и воры, ужасные катастрофы и адские духи таились повсюду.

УЖАСЫ НОЧИ: НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ

I

Когда ночь запирает наше зрение в своем угрюмом подземелье и нам, заточенным в своих домах, нет спасения, дьявол ведет счет грехам в нашем нечестивом сознании.

Томас Нэш (1594)

То была эра зловещих апокалипсических видений. «Наш жуткий век, о нем столь очевидно повествует Писание», — сокрушался французский писатель XVII столетия Жан-Николя де Париваль. Голод, эпидемии, смерть и проклятия. Уже в конце XV века в европейскую живопись и литературу начали проникать мрачные предположения, что физический мир столь же безжалостен, сколь мучительно непредсказуем; перефразируя слова одного более позднего писателя, скажем: мир — вечная борьба между прихотями небес и земными нуждами. Пословица XVII века с горечью это подтверждает: «Судьба человека всегда покрыта мраком». Простой смертный не мог найти спасения от преследующих его кошмаров в царстве людей, существовала лишь надежда на спасение в царстве Господа. Это была не робкая дрожь, порожденная неуверенностью, а глубокое беспокойство, вызванное опасностями и непредсказуемостью мира, что сознавали последующие поколения. «Наши предки, — отмечала одна лондонская газета в 1767 году, — полжизни проводили в борьбе за выживание… они боялись огня, воров, голода, копили богатство для жен и детей, а некоторые из них пребывали в ужасной тревоге относительно собственной судьбы в мире ином»2.

Трудно преувеличить чувство беззащитности и подозрительности, порождаемое темнотой. «Ночью мы пребываем в тени смерти, столь велики опасности», — писал автор книги «Занятия женатого мужчины» (The Husbandmans Calling; 1670). Многочисленные шекспировские персонажи пытались измерить «недра хмурой ночи» (night's «foul womb»)[6]. Лукреция восклицает после сцены изнасилования:

Ты образ ада, Ночь, убийца снов! —

Позора летописец равнодушный!

Арена для трагедий и грехов!

Их в темноте сокрывший, Хаос душный!

Слепая сводня! Зла слуга послушный!»[7]3

Тогда как небеса излучали Божественный свет, тьма предвещала мучения, ожидающие преступников после смерти. Ночь, черная как смола, кишащая чертями и демонами, зачастую приравнивалась к аду («вечной ночи») и как бы предвосхищала загробное царство хаоса и отчаяния. В «Бесплодных усилиях любви» (1598) король Наварры выражается так:

Действительно, некоторые богословы были убеждены, что Бог создал ночь как доказательство существования ада. «Словно лик преисподней», — описывал наступление сумерек венецианец XVII века.

Ночь безжалостно лишала мужчин и женщин зрения, самого ценного из всех органов чувств. Даже слух или осязание не позволяют человеку управлять ситуацией в той мере, в какой это допускает зрение5. Возможно, значимость его была бы не столь исключительна, будь человеческие сообщества раннего Нового времени менее зависимы от личных взаимодействий. Но общины, как в сельской местности, так и в городской среде, представляли собой небольшие традиционные сообщества, в которых ведущую роль непосредственно играли личные связи. Зрение позволяло людям оценивать характер и поведение — жизненно важные аспекты личности. Манера держаться, осанка и выразительность взгляда обнаруживали внутреннюю сущность человека. Один польский аристократ XVII века утверждал: «Что вы видите, когда простак или трус пытается сказать нечто дельное? Он ерзает, вертит руками, теребит бороду, кривит лицо, стреляет глазами и разбивает каждое слово на три. Благородный человек, напротив, отличается ясным умом и хорошей осанкой; ему нечего стыдиться»6. Одежда делала социальные различия более контрастными. В некоторых городах законодательством, регулирующим расходы, носить шелк и атлас разрешалось только знати. Да и не важно, была ли одежда простой или экстравагантной: ее фасон и цвет несли информацию о возрасте, роде занятий, социальном статусе владельца7.

Шотландский поэт Джеймс Томсон горестно стенал, что ночью «порядок рушит ложь; вся красота уходит; определенности нет; и радостное разнообразие [дня] сливается в одно темное пятно»8. Друзей легко принять за врагов, а тени — за призраков. Изгороди, рощи и отдельные деревья начинают жить иной жизнью. «Человек, идущий в потемках, — писал в 1639 году Хамфри Милл, — видит куст, но принимает его за вора». Играл злые шутки и слух. Звуки, на которые мы не обращаем внимания днем, ночью требовали, чтобы их услышали. «Ночь тише дня, — заметил писатель начала XVII века Джордж Герберт, — но ночью мы боимся того, на что не обращаем внимания днем. Нас часто бросает в холодный пот от мышиной возни, скрипа половицы, собачьего воя, крика совы»9.

Днем можно укрыться в толпе. В больших и средних городах «толпа успешно защищала и охраняла отдельного человека», отмечал корреспондент одной лондонской газеты. Опасности, грозившие душе и телу, множились после наступления темноты, когда семьи были вынуждены самостоятельно оберегать свой покой, но при этом были лишены силы, которую давало зрение. Когда, как не под покровом ночи, зло, освобожденное от привычных ограничений видимого мира, могло совершаться безнаказанно? «Здесь никогда не светит солнце порядка», — жаловался Томас Миддлтон. «По ночам, — признавалась дама Сара Каупер, — я молю Всемогущего Господа оградить меня от злых духов и злых людей, от страшных снов и кошмарных видений, от пожара и других ужасных происшествий… столь многих несчастий, о которых мне известно, и тех неизвестных бедствий, которых, безусловно, еще больше»10.

II

Нет сомнений, что почти все то, что простой народ почитает за чудесные видения, таковым не является. Но невозможно отрицать, что в темное время странные видения и другие подобные вещи можно увидеть и услышать.

Людвиг Лафатер (1572)п

Причудливые видения и необычные звуки появлялись и исчезали в ночи, порождая повсеместно беспокойство и тревогу. Случались вечера, когда тишину нарушали оглушительный грохот и странная музыка. Арендатор из английской деревни Уэйкфилд сообщал, что слышал «вокруг себя ужасный шум от музыки и танцев», за которым на следующую же ночь последовал «звон колокольчиков». Слышались и «глубокие стенания». Вечером накануне того дня, когда в Иэланде умерла женщина, слуги были насмерть напуганы «страшным стуком и всякой музыкой». Предвестниками несчастья считались раскаты грома и крики сов12.

Природные явления, которые можно было наблюдать в ночном небе, включая полярное сияние в северных широтах, казались еще более грозными предзнаменованиями людям, привычным к разговорам о библейских чудесах и сверхъестественных знаниях. «Всю ночь небо представляло собой ужасающее зрелище, — писал в 1727 году Джордж Бут из Честера. — Вся моя семья не спала, кто-то плакал, кто-то молился, а небо без конца полыхало огнем». Так же как и в Средние века, кометы, метеориты и лунные затмения, воспринимавшиеся либо как предзнаменования Божественной воли, либо как знаки Его гнева, внушали людям трепет и благоговейный страх. Считалось, что кометы, известные как «пылающие звезды», предвещали «разрушение и распад земных вещей» под воздействием бурь, землетрясений, войн, эпидемий или голода. В 1618 году в приходской книге Нантвича была сделана следующая запись: «Много раз на востоке являлась пылающая звезда, предвещая нам, грешникам, Божий суд». «Божья проповедь ясно читается в небе благодаря недавнему явлению поразительной кометы», — писал о «чуде» йоркширский священник Оливер Хейвуд. Большая часть таких «чудес» была куда более заметна людям, жившим в те времена, нежели нашим современникам; сейчас небесные явления часто остаются незамеченными из-за «загрязнения» светом — обилия электрической иллюминации на улицах современных городов13.

Нередко за такого рода сенсациями следовали вспышки истерии, отзвуки которой длились не один день. Свидетельством тому служат многие гравюры на дереве, относящиеся к раннему Новому времени. Сообщалось, что появление в небе Англии одной мартовской ночью 1719 года большого «огненного шара» «повергло всех, кто видел его, в невыразимый ужас». Согласно уилтширскому викарию Джону Льюису, «большинство из тех, кто был на улице, пали ниц, при этом некоторые потеряли сознание, а дети и многие простолюдины вообразили, что луна выпала из своей орбиты и рухнула на землю». Имелись сведения, что один колонист из Коннектикута, увидев в небе яркий огонь, принес в жертву жену, дабы «восславить Господа»14. Такие эпитеты, как «ужасный», «поразительный» и, самое частое, «странный», украшали свидетельства очевидцев, особенно когда в ночном небе появлялись фантастические видения: гробы, кресты или окровавленные мечи. Узреть такое, по единодушному мнению, было чудовищно. Однажды летней ночью жители Праги стали свидетелями жуткой сцены: по небу «маршировала» колонна обезглавленных людей. В других местах наблюдали мерцающие облака и потоки крови. Вскоре после Великого пожара 1666 года лондонцы были охвачены ужасом, увидев вечером вспышки света; «их опасения», разъяснял Сэмюэл Пепис, заключались в том, что «оставшаяся часть города» будет «сожжена, а паписты перережут нам горло». К таким чудесам невозможно было привыкнуть. Столь же зловещие, сколь и удивительные, они представляли собой самую захватывающую из ночных тайн15.

Все вечера, даже если они казались безмятежными, требовали постоянной бдительности по отношению к другим небесным опасностям. Наиболее известной из множества «планет», влиявших, как считалось, на ритмы повседневной жизни, была ближайшая соседка Земли — Луна. Будучи желанным источником света, она, по общему мнению, оказывала также воздействие на работу внутренних органов человеческого тела, подобно тому как влияла на приливы, отливы и на погоду. «Первый философ» Франции Бернар ле Бовье де Фонтенель был одним из многих ученых авторитетов, увековечивших средневековую теорию, которая подчеркивала важность луны для физического здоровья: «По мере того как она проходит свои фазы, она оказывает большое влияние на улучшение или ухудшение состояния в течении болезни». Сила луны была столь мощной, что она могла изменить количество влаги в человеческом теле, включая и мозг, сводя человека с ума, делая его лунатиком. Как объясняли авторы работы «Сельский дом, или Деревенское хозяйство» (Maisort Rustique, or, the Countrey Farme; 1616), луна «управляла всеми теми влагами, которые пребывают в земных телах». Считалось, что в полнолуние риск стать лунатиком особенно велик для женщин. Некоторые жертвы умирали на месте. В лондонском приходе Святого Ботолофа между 1583 и 1599 годом губительному влиянию планет было приписано сразу 22 смерти16.

Луна также отравляла ночной воздух тлетворными испарениями, которые, как верили многие, представляют весомую угрозу здоровью человека. А тьма являлась чем-то большим, нежели временное отсутствие света. Согласно народной космологии, она ежевечерне спускалась с неба в виде ядовитых туманов. «Ночь, — писал в 1610 году Ричард Николс, — заставляла опускаться зловещий мрак». Если дневной свет сдерживал эти туманы, то с приближением ночи они наравне с заходом солнца способствовали воцарению темноты. В Хертфордшире наступление темного времени суток называли «падением ночи» (drop night). Некоторые описывали свои ощущения относительно «пребывания в ночи» так, словно их окутывало громадное черное облако. Более того, в шотландских судах при расследовании преступлений было в порядке вещей упоминать, что правонарушение было совершено «под покровом ночи» (under cloud of night)17.

Разумеется, образованная элита, сведущая в принципах ренессансной астрономии, знала, что к чему. «Ночь, — писал один человек, — это всего лишь отсутствие солнца, а темнота — недостаток света». В своем эссе «О сумерках, чем они являются, и наступают ли они на нас» (On Nightfall, What It Is, and Whether It Falls on Us) французский врач XVI века Лоран Жубер высмеивал широко распространенные страхи. Жубер, убежденный в возможности влияния луны на мозг человека, тем самым прочно держался за прошлое. Но он оспаривал мнение, будто «сумерки есть некое ревматическое свойство вечернего и ночного воздуха, которое нисходит с неба». «У ночного воздуха нет никаких зловредных свойств», — настаивал он, поскольку ночь сама по себе есть «всего лишь мрак или темнота атмосферы, вызванная отсутствием солнца»18. Тем не менее традиционный взгляд на ночь упорно сохранялся на протяжении многих лет. Ночь «исторгала вредные пары на все, что покоилось под небесами», — писал моралист XVII века Оуэн Фелтэм19.

Лихорадки и простуды — вот лишь некоторые из заразных болезней, которые приписывались сырым ночным туманам. Считалось, что, проникая в поры кожи, промозглый вечерний воздух подвергал опасности здоровые органы. В работе «Слова назидания» (Ricordi Overo Ammaestramenti; 1554) итальянский священник Сабба да Кастильоне предостерегал от «многочисленных хворей, что порождает в человеческом теле ночной воздух». Томас Деккер писал о «том густом табачном дыхании, что исторгает из себя ревматическая ночь». Считалось, что после заката люди могут с легкостью подхватить болезнь или даже умереть. Так, гибель пятерых человек, случившаяся однажды ночью в 1706 году в Хертфордшире, по общему мнению, была признана следствием «порыва смертоносного воздуха». Особенно опасными были знойные климатические зоны, где малярийная лихорадка, вызываемая москитами, приписывалась ночным испарениям. В Южной Италии, отмечал приезжий, воздух «в особенности губителен ночью». Но и в большей части Европы, а также в колониальной Америке страх перед ядовитыми парами царил на протяжении всего XVIII века. Воздействие солнца на больных людей считалось, напротив, целительным в значительной степени потому, что светило рассеивало вредоносные туманы. «Его завидев, — восхвалял солнце елизаветинец Роберт Грин, — бегут пары ночные нечистот»20.

Страх подхватить хворь усугублялся бытующим мнением, что болезни усиливаются ночью. «Все недуги, — отмечал монах-францисканец Варфоломей Английский, — как правило, ночью сильнее, чем днем». Томас Эймори отмечал: «Не проходит ни ночи, чтобы болезнь и смерть не причинили страданий и не унесли многие жизни»21. Действительно, симптомы, указывающие на ряд болезней, ночью становились более выраженными, как, впрочем, это происходит и сейчас. Даже смерть больных, как известно, с наибольшей вероятностью может наступить ранним утром. Часто это происходит по причине циркадных ритмов, свойственных таким болезням, как астма, острая сердечная недостаточность и вызванные тромбами инсульты, что, возможно, усугубляется ослабленным притоком крови к мозгу из-за горизонтального положения тела во время сна. В целом мы становимся наиболее уязвимы, когда «циркадный цикл» организма находится «на пике спада». Нет оснований предполагать, что физиологические циклы четыреста лет назад существенно отличались. Кроме того, пока мы спим, ослабевает и наш иммунитет, высвобождая меньшее количество «клеток-киллеров» для сдерживания инфекций22. В раннее Новое время вину за болезни дыхательных путей обычно сваливали на вредные свойства атмосферы. Две самые распространенные в ту эпоху болезни — грипп и туберкулез легких (чахотка) усиливались с наступлением темноты то ли от суженных дыхательных путей, то ли от повышенной чувствительности к аллергенам, то ли от дополнительной нагрузки на легкие от положения «лежа ничком». Злая ирония заключается в том, что многие люди могли бы выздороветь, если бы их спальни лучше проветривались ночами, особенно когда в одной комнате спало несколько членов семьи. Одно-единственное окно, оставленное слегка приоткрытым, могло бы противостоять смертоносным микроорганизмам, распространяемым с кашлем и чиханием. Реформатор конца XVIII века Джонас Хэнуэй писал, что бедняки, в особенности в периоды болезни, «воображали, будто тепло жизненно необходимо для выздоровления». В результате «они зачастую травились собственным застойным воздухом»23.

III

Приближаются сумерки, Приближается ночь.

Помолим же Бога о защите От злых духов,

Чье коварство особенно В темноте опасно.

Анджей Тшэцески (ок. 1558)24

«Ночь принадлежит духам» — предостерегала пословица. Негостеприимное вечернее царство, с его жуткими видениями, пугающими звуками и ядовитыми испарениями, влекло к себе полчища демонов и духов, которых драматург эпохи Стюартов Джон Флетчер именовал «отродьем черным мрака» (black spawne of darkness). Небо было их империей, ночной воздух — земным доменом25. Разумеется, не было никого ужаснее Сатаны, князя тьмы, злодеяниям которого несть числа; они становились повсеместно известными благодаря развитию печатного дела, ибо рассказы о них неоднократно появлялись как в популярных трактатах, так и в научных текстах. «Каждый день доходят известия, — писал некий немецкий священник в 1532 году, — об омерзительных преступлениях, совершенных дьяволом. Там тысячи людей умерли; там корабль со многими людьми пошел ко дну; там вымирает целая земля, город, деревня». Апокалипсический дух христианства и, в частности, пророчества, предрекающие Армагеддон, заставляли людей верить, что Сатана сейчас более, чем когда-либо, готов к нападению. Страх порождали и его власть наказывать грешников, и его способность отбирать у смертных души. «Палач Господа» — так именовал его Яков I (1566–1625). Темный по своей природе, Сатана искусно принимал ряд обличий, часто — черной собаки или ворона. Несмотря на то что молва приписывала ему способность появляться в любое время суток, люди верили, что он предпочитает ночной мрак. Некоторые писатели, такие как елизаветинец Томас Нэш или англиканский епископ Джереми Тэйлор, полагали, что Господь запретил дьяволу появляться при дневном свете. Нэш писал о ночи: «В наказание нам наш Создатель сделал ночь его [дьявола] особым владением и царством». «Ночь, пути ада, время воцарения Сатаны», — звучала предупреждением немецкая вечерняя молитва26.

Конечно, ночь лучше всего соответствовала дьявольским замыслам. Ночной мрак очень напоминал ад — вечный дом Сатаны, где пламя не давало света и «мерзейший дым» слепил глаза «душными испарениями». Отвергнув свет Божиего слова, дьявол окружил себя тьмой, в буквальном и переносном смысле. Одна лишь ночь усиливала его мощь и вдохновляла его дух. Человек же ни в какое другое время не был столь уязвим, слеп и одинок, как ночью, когда его можно было легко застигнуть врасплох27. В самом деле, темнота стала нечестивым царством Сатаны на земле, его темной провинцией, откуда велась нескончаемая война против царства Христова. Полчища Сатаны включали отряды демонов, бесов, домовых и ведьм, и все они для живших в ту эпоху людей были столь же реальны, сколь и их предводитель. «Мир Тьмы, — предупреждал правовед сэр Мэтью Хейл в 1693 году, — иногда поражает нас жуткими формами, гнусными запахами, мерзкими вкусами и другим оружием ангелов зла». Темное могущество демонов было чудовищно. Являясь людям в «различных видах», сообщал кальвинистский проповедник Джеймс Кафхилл, они «лишают их покоя, когда те бодрствуют; тревожат их сон; калечат их члены; забирают здоровье; поражают болезнями»28.

Как и повсюду в Европе, в топографии практически любого британского селения отражался потусторонний мир. Многочисленные места, названные в честь самого князя тьмы, служили традиционным предостережением в равной степени местным жителям и неосмотрительным странникам. Так, было хорошо известно, что в «Дьявольских ложбинах» возле шотландского прихода Таннадайс Сатана однажды «оставил поразительные свидетельства своего присутствия и могущества». В деревне в Эссексе дерзкий дьявол сбросил церковный шпиль, который прихожане воздвигли днем. Несмотря на предложение одного джентльмена закупить новые материалы, никто так и не осмелился взяться за восстановительные работы. Нечисть населяла не только дома, демоны обитали в прудах, лесах и церковных дворах. «Эти места так пугают в ночное время, — писал французский правовед Пьер Ле Луайе в 1605 году, — особенно простолюдинов». Столетие спустя некий автор в журнале Spectator утверждал, что «в Англии не найдется ни одной деревни, где бы не было привидения, ни одной церкви, рядом с которой не обитали бы призраки; любой общинный выгон имеет свой собственный круг фей, и вряд ли вы встретите пастуха, который не видел духов»29.

Там, где ученые авторитеты мыслили общими категориями, народное сознание наделяло демонов индивидуальными чертами. Сельские жители были осведомлены о злобных выходках местных духов, известных в Англии под такими именами, как Йоркский Баргест, Долговязая Марджери и Джинни Зеленые Зубы. Среди общепризнанных истязателей были волшебные существа. В Англии их так называемым королем был Робин Добрый Малый; он имел репутацию обманщика, и в числе его выходок было то, что он уводил ночных путников с дороги в болота и чащи. В этом персонаже черпал вдохновение Шекспир, создавая образ эльфа Пака в пьесе «Сон в летнюю ночь» (ок. 1595)30. С эльфами были тесно связаны блуждающие огоньки, озорные бесы, что распространяли по ночам над болотами свет, который люди, на свою беду, ошибочно принимали за пламя фонаря. «Фонарь дьявола» (the Devil's lontun) — называли их в некоторых областях Англии. «Ignis fatuus, — писал Сэмюэл Батлер в 1663 году, — есть пагубный огонь, который околдовывает и заманивает людей в омуты и топи»31.

Феи и эльфы трактовались по-разному: как призраки или падшие ангелы; некоторые из них считались добрыми, зато другие уносили в качестве добычи домашний скот, урожай и даже маленьких детей. «Честные люди, — если можно доверять свидетельству некоего путешественника, посетившеего Уэльс, — до смерти боятся этих маленьких человечков». Как сообщал Томас Кэмпбелл в 1777 году, в Ирландии «доверчивость широко раскрыла рот и охотно проглотила всю эту эльфийскую мифологию». Ни одна часть Британских островов не была свободна от какой-нибудь нечисти — брауни[9], пикси[10] или других мифологических персонажей. Говорили, что добби[11], обитавшие возле башен и мостов, нападают, сидя верхом на лошадях. Дуэргары, крайне зловредный вид эльфов, обитали в северных районах Англии, в Нортумберленде, а шайка келпи в Шотландии сбивала людей с толку у рек и переправ. Практически каждый европейский народ верил в существование подобного маленького народца, устраивающего злобные выходки по ночам. Фолиоты[12], тролли или эльфы — их силы намного превосходили лилипутские размеры. «Если обращаться с ними неподобающе, — писал путешественник в Вестфалии, — эти могущественные маленькие духи жестоко мстят — они украдут, исковеркают и разрушат все, что попадется им под руку»32.

Столь же распространены были и бестелесные духи умерших людей. Привидения, называемые также фантомами, призраками, видениями, по ночам часто принимали вид, который имели в земной жизни. Но считалось, что иногда они могли одеваться в белое и принимать форму животных. Поскольку, согласно христианской традиции, выход на свет божий был для них закрыт, они почти всегда являлись после наступления сумерек. «Господь дал день живым, — заметил Титмар Мерзебургский, — а ночь — мертвым». Некоторые неупокоенные души несли вести о приближающейся смерти. Другие были самоубийцами, приговоренными к вечному странствию между миром живых и загробным царством. Порой призраки возвращались с того света в места, где некогда жили, чтобы исправить ранее совершенные несправедливости. В 1718 году Джеймс Уитни из Траубриджа, по слухам, дважды видел у своей кровати призрак умершей подруги, которую он когда-то бросил. «Он дважды — рассказывал сосед, — в разное время хорошо увидел призрак своей бывшей возлюбленной в том платье, которое она носила во время его ухаживаний; она смотрела на него со строгим выражением лица и исчезла, а его свеча тут же погасла»33.

Многие общины страдали от многократных появлений призраков, как это было в случае с привидением из Багбэри в Шропшире или уилтширским Псом из Уилтона. Фантомы являлись столь часто в деревне Блэкберн в графстве Дарэм, жаловался епископ Френсис Пилкингтон в 1564 году, что никто из представителей власти не решался усомниться в их подлинности. Обычным местом обитания призраков были оживленные днем перекрестки, ведь они часто служили местом захоронения самоубийц. Призрак ткача, наложившего на себя руки в Эксетере в 1726 году, неоднократно являлся на перекрестках. «Можно с уверенностью утверждать, — писали в газете, — что молодая женщина по соседству, увидев его тень, была так напугана и потрясена», что умерла два дня спустя. Иногда казалось, что опасность подстерегает повсюду. Даже городской житель Пепис опасался, что в его лондонском доме может обитать привидение. Фольклорист XVIII века Джон Бранд вспоминал, как мальчиком слышал множество историй о ночном призраке, который скитался по улицам Ньюкасла-на-Тайне в обличье злобного мастифа34.

Другими обитателями ночного царства были банши в Ирландии, чьи гнетущие завывания предвещали смерть; ар-каннеры (ar cannerez), французские прачки, известные тем, что топили прохожих, которые отказывали им в помощи; вампиры в Венгрии, Силезии и других частях Восточной Европы, которые высасывали кровь своих жертв. По замечанию некоего поэта XVI века, ночь, возрождая мертвых, угрожала смертью живым. Даже в 1755 году власти маленького городка в Моравии приказывали выкапывать тела предполагаемых вампиров, чтобы проткнуть каждому сердце, отрезать голову и предать труп огню. В течение XVI и XVII веков отчеты о волках-оборотнях наводняли большую часть Центральной Европы, а также часть Франции, граничащую со Швейцарией, особенно в областях Юра и Франш-Конте. Хирург Иоганн Дитц был свидетелем того, как в северогерманском городе Итцхое толпа деревенских жителей, вооруженная копьями и кольями, преследовала оборотня. Атакам вурдалаков периодически подвергался даже Париж. Предполагали, что именно оборотень варварски расправился с группой путников, среди которых были священники, на дороге в Нотр-Дам-де-Грас в 1683 году35.

Но, конечно, в эпоху раннего Нового времени во всем христианском мире считалось, что наибольшую опасность представляют ведьмы; эта идея оставила свой трагический след в истории — «охота на ведьм» велась с целью полного их истребления. Вслед за паникой, имевшей место в начале XV века, последовала волна судебных расследований и казней, захватившая XVI и XVII века, и избежали ее лишь некоторые части Европы, главным образом Италия, Испания и Португалия. Наиболее лихорадочно «охота на ведьм» шла в Юго-Западной Германии, Швейцарии, во Франции и в Шотландии. В Англии в 1542 году колдовство стало преступлением, карающимся смертной казнью. В XVI веке достаточно высокий уровень преследований отмечался в графстве Эссекс, но наивысшей силы они достигли в середине 1640-х в Восточной Англии, когда казнили почти 200 человек. Невозможно подсчитать точное число европейцев, приговоренных к смерти по обвинению в ведовстве. До 30 тысяч человек могли лишиться жизни в период с XV по XVII век. Судя по отчетам современников, чаще всего обвинения предъявлялись одиноким небогатым и немолодым женщинам, перебивавшимся чем Бог пошлет и ведущим обособленное существование. Мало того что эти женщины пребывали в нужде, их к тому же считали злобными. «Сии жалкие создания, — писал в 1584 году Реджинальд Скот, — внушают окружающим такую ненависть и такой ужас, что никто не осмеливается обидеть их или отказать в их просьбах». Перед их кознями были беззащитны зерно, скот и даже погода. Рассказывали, что в Амстердаме на одну горничную напали четыре странно одетые женщины, забросали ее кирпичами, при этом они постоянно повторяли: «Мухи на твое лицо!»36.

Разумеется, в самой идее существования ведьм и других ночных демонов не было ничего нового. Бесчисленные упоминания о «внешней тьме» и «тени смерти» в раннехристианских текстах лишь укрепляли древние представления о ночи. В IV веке отец церкви, святой Василий Великий, писал, что некоторые рассматривали «мрак как злую силу или, скорее, как само зло». Неудивительно, что большая часть событий в «Беовульфе» (VIII в.), одном из самых кровожадных произведений староанглийской литературы, происходит ночью. А главный злодей эпоса, Грендель — «этот громаднейший из ночных кошмаров, что выпадал на долю его народа», — яростное чудовище, которое ждет, пока темнота не поглотит окрестности, чтобы отправиться на поиск новых жертв37. И все же Западная Европа не была подвержена всепоглощающей тревоге даже перед лицом самых жутких сверхъестественных созданий вплоть до позднего Средневековья, когда ночное время стало, по выражению французского историка Робера Мюшамбле, до крайности демонизированным (la nuit diabolisee). Современный автор исследования о древних призраках решительно утверждает: «Мы должны быть осторожны и не слишком драматизировать страх темноты в Средние века. В ту эпоху вполне можно было насладиться покоем прекрасной ночи, не испытывая ужаса». Средневековые ведьмы и привидения были довольно безобидными. Согласно официальным отчетам, в Англии до 1500 года точно было известно лишь о нескольких совершенных ведьмами преступлениях, а именно «двух или трех смертях, сломанной ноге, парализованной руке, нескольких разрушительных ураганах и нескольких заколдованных гениталиях». «Макбет», впервые поставленный на сцене, вероятно, в 1605 или 1606 году, был одной из самых ранних английских пьес, где изображались зловещие колдовские деяния38.

Однако к тому времени Сатана уже превратился в грозную персону. Дьявол больше не был лишь досадной помехой, ныне он рассматривался христианскими богословами как могущественный противник Бога в борьбе добра и зла. Сатана привлекал к себе на службу полчища ведьм, каждая из которых заключала торжественное соглашение с князем тьмы. Обретая тем самым могущество, ведьмы устраивали ночные сборища, первоначально именовавшиеся «синагоги», а впоследствии — «шабаш», для совершения обрядов поклонения дьяволу. Помимо того что в дьявольских ритуалах они предавались разврату, ведьмы еще и пожирали маленьких детей — их плоть давала способность летать. В 1610 году женщина из Эйкса, обвиняемая в ведовстве, описывала шабаш так: «Иногда они ели плоть маленьких детей, которые были убиты и зажарены на другой синагоге, а иногда младенцев приносили еще живыми, ведьмы похищали их из домов». Ведьмы были виновны не только в причинении вреда магией своим соседям (maleficium), им также предъявлялись обвинения в ереси, в чем особенно усердствовали представители высших социальных слоев; таким образом, они были врагами и человека, и Бога39.

В Англии, Нидерландах и отдельных районах Скандинавии беспокойство по поводу ночных шабашей никогда не распространялось слишком широко. Тому было множество причин, начиная с последствий Реформации и заканчивая своеобразием английской судебной системы: ведьмам ставились в вину конкретные злодеяния, но не участие в демонических собраниях. При этом в глазах англичан они по-прежнему оставались агентами Сатаны и в этой ипостаси вызывали большой страх. Один историк метко заметил, что «в Англии ведьм вешали, в то время как на континенте их сжигали» — и сжигали по распоряжению светской власти или клерикалов, хотя народ, пребывающий в страхе перед ведьмами, зачастую предпочитал английский способ казни. Обвинения в ереси редко звучали в английских судах, но аресты стали настолько обычным делом, что на протяжении XVI и XVII веков жертвами колдовских чар были признаны несколько тысяч умерших или погибших, а также многие потерявшие зрение, искалеченные или бесплодные люди. Из приходских книг Ламплафа (графство Камберленд) за период с 1658 по 1662 год следует, что из 55 смертей, не вызванных «преклонным возрастом», как минимум семь человек были «заколдованы», еще четверо были «испуганы до смерти эльфами», один был «заведен на водопой блуждающим огоньком» и три «старые женщины», осужденные за ведовство, были «утоплены»40.

Существует ли разумное объяснение оголтелой «охоте на ведьм» в Европе? Хотя исследования в этой области концентрируются на определении специфических условий и обстоятельств, в которых получила развитие «охота на ведьм», большое внимание уделяется изучению общих тенденций — таких как религиозные конфликты, изменения в законодательной системе и развитие книгопечатания. Общество того времени переживало стремительные, многочисленные и разнообразные перемены, отразившие развал феодальной системы, что, естественно, порождало сильную тревогу. Особенно с конца XV века войны, голод, природные катаклизмы, эпидемии чумы неизменно усиливали чувство подавленности у людей, и без того постоянно противостоящих разным бедствиям. Беспомощные, неспособные планировать свою жизнь, они стремились обнаружить виновников своих несчастий и персонифицировать их — Сатану и его приспешников. Немало таких «злодеев» находили среди одиноких нищих, странствующих по стране. Зажатые в тисках отчаяния, общины проецировали свои тревоги на самых уязвимых членов общества. В 1737 году очевидец писал о повальном голоде в Польше: «Это бедствие так подавило дух людей в Каминеце, что они воображают, будто по ночам по улицам ходят привидения и призраки мертвых, убивая всех, до кого дотронутся или с кем заговорят». Разумеется, злые духи являлись чаще всего именно (курсив мой. — А. Р. Э.) ночью, когда люди чувствовали себя столь уязвимыми41.

Редкие скептики открыто насмехались над идеей существования демонических существ. Они настаивали, что за большей частью рассказов о сверхъестественном стоят скрипящие двери и плохо подогнанные оконные рамы, а лешие представляют собой не что иное, как далекое свечение болотных газов. Реджинальд Скот в трактате «Разоблачение колдовства» (The Discoverie of Witchcraft; 1584) и Джон Уэбстер в сочинении «Обнаружение предполагаемого колдовства» (The Displaying of Supposed Witchcraft; 1677) поднимали ведьм и злых духов на смех. Как и немец Иоганн Вайер, автор труда «О значении демонов» (De Praestigiis Daemonum; 1563), они относили демонические злодеяния к библейским временам. Некоторые критики на самом деле в глубине души были агностиками, готовыми поверить в призраков, но только не в легионы привидений, о которых судачили их сторонники. Мало кто из скептиков осознавали себя истинными отступниками. «Россказни про колдовство неимоверно быстро пустили корни и прочно прижились в сердцах людей», — сокрушался Скот. Но даже самые непоколебимые критики признавали, что и разумные люди часто становились жертвами сверхъестественных видений. Французский священник Ноэль Тайльпье в 1588 году допускал, что восприимчивы к ним не только женщины, дети и «наивные глупые простолюдины», но также путешественники и пастухи — «люди, сталкивающиеся лицом к лицу с первозданной природой»43.

IV

Меньше пей да домой поскорей.

Английская поговорка44

То, что запуганные суевериями люди принимали за злодеяния вредных духов, зачастую было просто ночными происшествиями. Возможно, причины таких бедствий, как утопление, поломка экипажа или неудачные падения, искали именно во встречах со сверхъестественным. В Западной Англии, например, о жертвах несчастных случаев, «вызванных» блуждающими огоньками, говорили: «Уведен пикси». «Когда страх, плохая видимость и предчувствия человека сходятся вместе, чтобы обмануть его, — писал Тайльпье, — он может повстречать какое угодно и сколь угодно странное видение»45.

Обжитая человеком еще с XI века, большая часть Европейского континента в доиндустриальную эпоху продолжала оставаться опасной и при дневном свете. Сегодня лес покрывает 21 процент территории Италии, а в 1500 году эта доля составляла 50 процентов, хотя полуостров считался одним из самых густонаселенных на континенте. Крутые склоны холмов, бурные потоки и густой подлесок пересекали пастбища, луга и деревни. Даже там, где земля была расчищена под сельскохозяйственные угодья, пни и канавы оставляли шрамы на усыпанной камнями почве. Зияли глубокие ямы от вырезанных на топливо больших кусков торфа. В некоторых районах Англии, Уэльса и Шотландии поверхность земли была испещрена действующими или заброшенными шахтами, каменоломнями и угольными карьерами, причиняющими «общественное неудобство, так как жизнь людей часто подвергается опасности», как сетовал один шотландский священник46. Немногим лучше были и дороги. Даже в середине XVIII века сэр Джон Парнелл жаловался: «Едва ли можно предпринять путешествие, чтобы при этом не преодолевать чрезвычайно неудобные, если не сказать опасные участки дороги, даже в самых равнинных районах Англии»47.

Плохая ночная видимость в сочетании с опасностями, которые таила в себе местность, — такова была формула бедствий. Автор XVII века Исаак Уоттс замечал, что случаи, когда «путешественники становились жертвами предательских ночных теней», были бесчисленными. Усугубляло ситуацию и то, что поздней ночью человек в наименьшей степени способен справляться с разного рода проблемами не только из-за желания спать, но и из-за изменений в химических процессах организма. Бдительность и рефлексы, как правило, ухудшаются. Игнорируя «приказ» природы спать, писал флорентийский философ Марсилио Фичино, «человек, без сомнения, борется с порядком мироздания и в особенности с самим собой»48. Темной ночью даже уверенные в себе местные жители могли ошибиться дорогой, оступиться и упасть в яму или овраг. В 1739 году в Абердиншире пятнадцатилетняя девушка погибла, так как отклонилась от своего обычного маршрута, который проходил через церковный двор, и упала в свежевырытую могилу. Житель графства Йоркшир Артур Джессоп, возвращаясь холодным декабрьским вечером от соседей домой, потерял равновесие и рухнул в каменоломню. Ночь была «настолько чрезвычайно темной», что и другие люди тоже «потерялись и не могли найти дороги», записывал Джессоп в дневнике. Отделавшись синяками и ранами на ноге и спине, он избежал травм, которыми, по обыкновению, пестрели отчеты коронеров[13], — таких как раздробление черепа и сломанные кости. Уильям Коу в 1721 году хвастался, что после десятилетий ночных прогулок остался невредим и не имел ни одного перелома. И все же этот саффолкский фермер был знаком с ночными шишками и царапинами: он не только поскальзывался и запинался, но и падал с лошади, а однажды упал даже с крутого обрыва. Иногда природный ландшафт поглощал своих жертв, не оставляя следов. Так, например, в 1682 году житель Уэйкфилда Джеймс Уилкинсон замешкался по дороге домой и таинственным образом исчез. Он жаждал выпить несколько кружек эля и проигнорировал совет друга «перейти болото, пока еще не слишком темно». Уилкинсон так и не добрался до дому. Недели поисков «по всему болоту, в шахтах и в реке», записал преподобный Хейвуд, были «напрасными»49.

Не приходится сомневаться, что алкоголь, смазочный материал жизни в ту эпоху, часто вносил свою лепту в статистику несчастных случаев. Эль, пиво и вино, доступные в любое время, в рабочие часы и на досуге, текли рекой как в тавернах, так и в частных жилищах. Несмотря на дороговизну, уровень дневного потребления эля в Англии был особенно высок в низших и средних социальных слоях, причем не только у взрослых, но и у детей. Согласно частичной переписи 1577 года, в Англии насчитывалось 24 тысячи пивных, что составляло примерно один паб на 140 жителей. Более того, пиво по обе стороны Атлантики со временем становилось все дешевле и все крепче. В 1736 году одна газета в Новой Англии опубликовала список синонимов к слову «пьянство». Среди более чем двухсот выражений были такие, как «не знает дороги домой» и «видит две луны сразу», описывающие пьяниц, бредущих домой поздно вечером50.

Тогда, как и сейчас, люди были более подвержены интоксикации в поздние часы. Согласно клиническим исследованиям, с десяти часов вечера до восьми утра желудок и печень, как правило, перерабатывают алкоголь более медленно, чем в любое другое время, тем самым дольше удерживая его в организме51. Неудивительно, что при ослаблении видимости и бдительности за пирушками следовали несчастные случаи. В 1635 году человек по имени Керри остановился в пивной на пути в Манчестер, чтобы выпить с друзьями. Когда хозяйка наконец отказала им в очередной порции, он «поклялся, что этим вечером выпьет 10 дюжин пинт», и отправился на поиск другого заведения «далеко в ночь» — только чтобы упасть в яму и утонуть. Луи-Себастьян Мерсье описывал так «эскадроны пьяниц», поздно вечером «бредущих нетвердой походкой» из пригородов в Париж: «Напрасно полуслепой ведет слепого, каждый шаг таит опасность, обоих ожидает канава или, скорее, колеса». Человек мог сломать шею, но что еще хуже — потерять сознание и, брошенный на произвол судьбы, погибнуть. Пьяный работник из Дерби упал в канаву и так громко храпел, что его приняли за бешеного пса и подстрелили52.

Неизбежны были и случаи утопления. Перевернутые лодки и аварии в доках вносили существенный вклад в статистику происшествий как днем, так и ночью. В темноте моряки часто неверно оценивали силу волнений на море и могли не заметить камни, пока в них не врезалось судно. Порой привычный маршрут оказывался попросту невозможным. К примеру, герцог Нортумберленд едва не утонул, когда один из слуг загнал лошадей с экипажа с крутого берега в реку. Дождливым вечером 1733 года близ Хоршэма, в Пенсильвании, из рук молодой женщины, переходившей через бурный поток по бревну, водой был смыт младенец. По другой версии, лошадь, которую женщина вела под уздцы, увлекла мать и дитя в воду53. Передвижение ночью на лошадях часто представляло опасность. И не только потому, что всадники были уже усталыми, а дороги — плохими, но и потому, что сами лошади испытывали страх. Иоганн Вольфганг Гёте так описывал дорогу вдоль итальянского побережья: «Это было место, где произошло много несчастных случаев, особенно ночью, когда лошади шарахались от каждого шороха»54.

Городские улицы были не менее опасными, чем в сельской местности. К 1700 году население городов, каждый из которых насчитывал как минимум 5 тысяч жителей, составляло 15 процентов от 5-миллионного населения Англии, и эта пропорция чуть превышала норму в целом по Западной Европе. На фоне столицы, Лондона, который мог похвастаться 575 тысячами жителей, все провинциальные центры с населением от 12 до 30 тысяч казались маленькими. К тому времени крупномасштабная урбанизация уже изменила облик большей части континентальной Европы, от итальянского полуострова до Скандинавии55. Города в основном напоминали кроличьи садки — узкие, тесные, темные и кривые улицы и переулки. Фасады верхних этажей, нависающие над проходами внизу, препятствовали проникновению солнечного и лунного света. Уже в начале XVII века дома в Амстердаме возвышались на четыре этажа. Прямые широкие улицы станут обычным явлением в градостроительстве лишь в XVIII веке56.

При отсутствии достаточно мощных уличных фонарей темнота словно бы восстанавливала господство дикой природы в городах. До конца XVII века свет из окон домов и переносные светильники оставались единственными источниками искусственного освещения. Многие жизни унесли Темза, Сена, а также каналы вроде Лайдзеграхта в Амстердаме или Гранд-канала в Венеции — люди падали с причалов и мостов и тонули. Прохожие вынуждены были уворачиваться от быстро движущихся экипажей и повозок. А как жаловался некий посетивший Париж путешественник, ведь кучера зачастую не выкрикивали предостережений. С другой стороны, если человек выбирал путь вдоль стен, то его поджидали такие сюрпризы, как открытые погреба и хранилища угля, а сверху угрожали вывески. Только благодаря неожиданной вспышке молнии одной «очень темной» августовской ночью 1693 года купец Сэмюэл Джейк не запнулся о вязанку дров, лежащую посреди дороги неподалеку от его дома в Сассексе. Городские улицы, покрытые грязью и щебнем, были испещрены лабиринтами рвов для направления сточных и дождевых вод в канавы, пролегающие посредине или, на более широких дорогах, по обеим сторонам проезжей части. В 1720 году герцогиня Орлеанская выражала изумление, что в Париже не наблюдалось «целых рек мочи» мужчин, справлявших нужду прямо на улицах, которые и без того были загажены лошадиным и коровьим пометом. Канавы глубиной в фут и более засорялись золой, раковинами устриц и костями животных. «Я беспокоюсь лишь о том, как бы держаться подальше от сточных канав», — писал горожанин о своих полуночных прогулках. Плохая дренажная система превращала некоторые улицы в болота57.

Лишь в XVIII веке отцы городов приступили к мощению улиц, но результаты были неоднозначными. Предпочитаемые ими каменные дорожные покрытия обеспечивали защиту от грязи и пыли, но быстро разрушались и становились неровными. Пребывая в состоянии непрекращающегося ремонта, эти мостовые заделывались разными рабочими, разными материалами и в разное время. Подобным образом обстояли дела в большинстве городов. «Не найти ни одного ровного тротуара для прогулки», — жаловался некто в Женеве в 1766 году. Хуже того, на улицы и пешеходные дорожки сваливали кучи гниющего мусора, через который пешеходы были вынуждены с трудом пробираться. Один критик писал о «печальных происшествиях», вызванных «ухабистыми, неровными или побитыми мостовыми, особенно когда те покрыты грязью, так что их практически не видно осмотрительным пешеходам днем, а уж ночью и подавно». Неудобство от заваленных отходами улиц было повсеместным для Европы, и единственным заметным исключением были нидерландские города — голландцы пользовались заслуженной репутацией блюстителей чистоты. В 1693 году в английском городке Прескот каждый четвертый домовладелец был оштрафован за сваленные перед фасадом дома кучи мусора58.