Книга: Элизабет Финч

Элизабет Финч

© Е. С. Петрова, перевод, примечания, 2022

© З. А. Смоленская, примечания, 2022

© А. Б. Гузман, примечания, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

Обожаю Стивена Кинга. Он пугает меня до усрачки. А еще я очень люблю Джулиана Барнса – и это совсем, совсем другое дело.

Дэвид Боуи

Барнс всегда умен, часто оригинален и неповторимо ироничен. «Элизабет Финч» даст читателю немало пищи для размышлений – практически каждой своей фразой.

Уилл Селф (The Times)

Уникальная история одержимости загадочной преподавательницей – и фигурой Юлиана Отступника.

Daily Mail (Books to Look Out For 2022)

Джулиан Барнс всегда больше напоминал французского философа, чем британского писателя. И его новый роман «Элизабет Финч» – куда больше, чем просто роман: это еще и философский трактат обо всем на свете – монотеизме и язычестве, жизни после смерти, цензуре и моногамии, романтизме и стоицизме.

Catholic Herald

«Жалость к собственной персоне была чужда ей, как никому. Она понимала, что мир несправедлив, и считала наивным любого, кто этого не видит. Отсутствие жалости к себе было частью ее стоического отношения к жизни». Думаете, так Барнс про Элизабет Финч говорит? А вот и нет: это из некролога, написанного им в 2016 году Аните Брукнер – писательнице, историку искусства, его старому другу. Но это и абсолютно точное описание героини его нового романа.

Элизабет Финч ведет курс под названием «Культура и цивилизация» на вечернем отделении одного из лондонских университетов. Она не собирается пичкать своих студентов фактами: «Лучшая форма обучения, – утверждает она, ссылаясь на древних греков, – это сотрудничество». Также она цитирует Тургенева: «Будьте приблизительно довольны приблизительным счастьем. Несомненно и ясно на земле только несчастье».

«Ясность видения, ирония, острый ум, понимание человеческой природы» – таковы сильные стороны Элизабет Финч. А также самого Барнса. И может быть, Юлиана Отступника? Уж точно – Аниты Брукнер, получившей Букеровскую премию за роман «Отель „У озера“», в котором перечисленных достоинств – с избытком.

Новый роман Барнса – дань памяти его старому другу, но вдобавок это роман-загадка: интеллектуальный, философский детектив. А еще – вернее, в первую очередь – это исследование любви во всех ее формах, не только романтической.

The Sydney Morning Herald

Как это часто происходит с изящной (во всех смыслах) прозой Барнса, читатель постепенно вынужден усомниться в своих первых впечатлениях, в очевидных выводах, да и в самих событиях, как будто составляющих базовую сюжетную канву. Исследуя поворотную точку всей человеческой истории и культуры, Барнс мастерски препарирует мучительные потоки праведного негодования, что захлестывают нас со всех сторон.

Financial Times

Актер-неудачник и бывший официант, претендующий на нечто большее в интеллектуальном плане, – Нил пополнил собой галерею типичных барнсовских рассказчиков: как правило, они достаточно умны, чтобы осознавать, как мало понимают других людей, но никогда не умны настолько, чтобы осознать, как мало понимают сами себя.

Literary Review

Своего рода смесь художественной прозы и эссеистики, а именно такого рода гибриды удаются Барнсу лучше всего. Как обычно у Барнса, это роман идей, предъявляющий к читателю довольно высокие требования. Героиня, Элизабет Финч, ведет в лондонском университете вечерний курс «Культура и цивилизация». Она не пичкает своих студентов фактами и датами, а пытается приучить их (и читателя) думать – об искусстве, роли случайности в истории, личной ответственности, рабстве, счастье, любви. Например: должно ли искусство подражать реальности? Копировать реальность? Служить высшей заменой реальности?

Radio New Zealand

Каждой своей новой книгой Барнс будто меняет правила игры. Чтобы толком понять «Элизабет Финч», ее необходимо прочесть как минимум дважды. Это роман-кроссворд, – вероятно, даже позаковыристей, чем «Попугай Флобера».

Oldie

Бескомпромиссный роман, искренне прочувствованный гимн жизни ума – ну и плюс фирменная барнсовская ирония. К сюжетным хитросплетениям и психологической глубине здесь добавляются неоднозначность самих идей, анализ силы исторического заблуждения.

Times Literary Supplement

Сердцем романов Барнса часто служат воспоминания о прошедших событиях, о давних отношениях – и никто другой не умеет так тонко передать всю хрупкость нашей памяти, даже когда речь идет о самых важных событиях нашей жизни и самых близких людях. Вот и здесь Нил вспоминает свою бывшую преподавательницу Элизабет Финч со всеми ее причудами, пытается проанализировать тот эффект, который она на него оказала, но его внимание как биографа то и дело рассеивается, переключается на него самого. Эмоциональный пейзаж рассказчика занимает нас не меньше прихотливой сюжетной канвы, а исторические воззрения героини анализируются с той же вдумчивой легкостью, что характеризует искусствоведческие статьи Барнса (сборник «Открой глаза»). Как ни крути, «Элизабет Финч» – один из лучших его романов.

NewsChain

Центральная и самая захватывающая часть романа посвящена исторической фигуре, в которой Элизабет Финч видела родственную душу, – Юлиану Отступнику. Не книга, а триумф эрудиции, гимн тому типу мировоззрения, какой Барнс ценит превыше всего. Сам непревзойденный мастер иронии, Барнс наполняет роман множеством примеров ее живительной силы.

Sunday Times

Руками своего рассказчика Барнс мастерски переплетает противоречия Древнего мира с тревогами дня нынешнего. Нил и его любимая преподавательница рассуждают о стоицизме и романтизме, монотеизме и многобожии, эротике и целомудрии. И в то же время Барнс, как опытный фокусник, показывает нам, на что способна сама проза, без тени навязчивой дидактики разворачивая перед читателем историю больших идей и панораму потаенных чувств. Нежная и проницательная, игривая и парадоксальная, эта книга – куда больше, чем сумма составляющих ее частей.

Readings

Джулиан Барнс всегда любил размывать границу между прозой художественной и документальной, писать романы, похожие на литературоведческие или исторические работы. Треть его короткого нового романа отведена 50-страничному эссе, посвященному историческим взглядам римского императора Юлиана Отступника, который пытался (неудачно) дать отпор христианству и восстановить в Римской империи язычество.

The Guardian

«Если в романе, а тем паче в биографическом очерке или учебнике истории вам встретится описание какого-либо персонажа, спрессованное до трех обтекаемых эпитетов, не спешите воспринимать такое описание всерьез», – говорит героиня нового романа Джулиана Барнса, прообразом которой в определенной степени послужила Анита Брукнер (старый друг Барнса и тоже букеровский лауреат). Элизабет Финч призывает своих студентов «разграничивать взаимную страсть и разделенную мономанию», говорит рассказчику Нилу (бывшему актеру), что «лицедейство – это лучший пример того, как искусственность рождает достоверность», и служит ему «советодательной молнией». Она внушает ему, что нельзя недооценивать силу исторического заблуждения и что «история не будет ждать неподвижно и безучастно, когда мы решим навести на нее подзорную трубу или телескоп; напротив, история – она живая, кипучая, порой даже неудержимая». Причем не только история как наука: к истории отношений, к человеческой истории это тоже относится. Да, исторические экскурсы Элизабет Финч неизбежно напоминают нам о дне сегодняшнем, с Брекзитом и прочими напастями, но в первую очередь это роман о скрытых желаниях и разочаровании, о недостижимости прошлого и непонимании между людьми – хорошо знакомая Джулиану Барнсу (и его читателям) территория.

Spectator

Чего у Барнса не отнимешь, так это способности удивлять.

Sunday Times

Барнс рос с каждой книгой – и вырос в лучшего и тончайшего из наших литературных тяжеловесов. Читатель давно и устойчиво сроднился с его сюжетными и стилистическими выкрутасами и не променяет их ни на что.

The Independent

Любителей изящной, умной и афористичной прозы Барнс никогда не разочарует.

The Gazette

Барнс – непревзойденный мастер иронии. Все детали современной жизни он улавливает и передает со сверхъестественной тщательностью.

London Review of Books

Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.

The Independent

Фирменное барнсовское остроумие ни с чем не спутаешь.

The Miami Herald

В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.

The New York Times

Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос… Опять и опять он изобретает велосипед.

Джей Макинерни

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times

По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков.

New Republic

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

Российская газета

Тонкая настройка – ключевое свойство прозы букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно… В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.

Майя Кучерская (Psychologies)

Посвящается Рейчел

Она стояла перед нами – ни конспектов, ни книг, ни капли волнения. На кафедре возвышалась ее дамская сумочка. Окинув взглядом аудиторию, преподавательница улыбнулась и после короткой паузы начала лекцию.

– Наш курс, как вы, должно быть, заметили, называется «Культура и цивилизация». Но пусть это никого не пугает. Мучить вас круговыми диаграммами я не собираюсь. Не собираюсь и пичкать вас фактами, как гусей – кукурузой; такого никакая печень не выдержит, да и вообще здоровье пошатнется. Через неделю я предоставлю вам список литературы, осваивать который нет никакой необходимости; выкинув его из памяти, вы не потеряете баллов, как и не заработаете их за счет упорного штудирования. Учить вас я буду как взрослых, коими вы, несомненно, успели стать. Лучшая форма обучения – как завещали нам древние греки – это сотрудничество. Впрочем, в Сократы я никоим образом не мечу, да и вы не Платоны, если в этом случае уместно множественное число. Итак, наше с вами взаимодействие будет выстроено в форме диалогов. Но поскольку вы далеко не первоклассники, сюсюкать с вами я не собираюсь. Кому-то из вас, наверное, будет со мной нелегко – мы можем не сойтись в плане темперамента и образа мышления. Оговариваю этот момент заранее, чтобы вы знали, к чему готовиться. Само собой, я очень надеюсь, что наши встречи вы будете посещать с интересом, а главное, с удовольствием. Я имею в виду – с удовольствием, доведенным до методичности. Эти понятия, кстати, не так уж несовместимы. Поэтому и вы, смею ожидать, настроены на методичность. Витать в облаках – это не здесь. Меня зовут Элизабет Финч. Благодарю за внимание.

И снова улыбнулась.

Записать мы ничего не успели. Только смотрели на нее во все глаза: кто с благоговением, кто с недоумением на грани досады, а кто почти с обожанием.

Сейчас уже не помню, чему была посвящена та первая лекция. Зато помню призрачное чувство, будто я впервые в жизни оказался в нужном месте.

Как она одевалась. Начнем от самой земли. На ногах броги: зимой – черные, осенью и весной – из коричневой замши. Выше – чулки или колготки: Элизабет Финч никогда не оголяла ноги (невозможно было даже представить ее в купальнике). Юбка чуть ниже колен, наперекор ежегодной тирании моды. Со своим образом она, похоже, давно определилась. Пусть и не целиком, но все же он перекликался с актуальными тенденциями; однако пройдет еще десятилетие – и его окрестят старомодным либо винтажным. Летом она носила юбку плиссе, обычно темно-синего цвета; зимой предпочитала твид. Иногда надевала клетчатую, типа килта, юбку с массивной серебряной английской булавкой (которую шотландцы, без сомнения, именуют по-своему). Изрядная часть ее преподавательского заработка уходила на блузы из шелка или тонкого коттона, нередко в полоску и без малейшего намека на прозрачность. Временами на них поблескивала брошь, миниатюрная и, как говорится, неброская. Серьги – редкий аксессуар (теперь даже не уверен: были у нее вообще проколоты уши или нет?). На мизинце левой руки – серебряное кольцо: скорее унаследованное, как мы рассудили, чем покупное или дареное. Песочно-пепельного цвета волосы, стрижка объемная и неизменной длины. Видимо, в парикмахерскую она ходила регулярно, раз в две недели. И знаете что: по ее собственному выражению, ей было порой не чуждо притворство. А притворство, как она любила повторять, отнюдь не искажает правды.

Самым младшим из нас, ее студентов, было под тридцать, старшим – чуть за сорок, и тем не менее поначалу мы реагировали на нее по-детски. Нам не давали покоя детали ее прошлого и подробности личной жизни, например почему она – насколько было известно – так и не вышла замуж. Как проводит вечера. Может, готовит омлет с мелко нарубленной зеленью или балует себя бокальчиком вина (чтобы Элизабет Финч хватила лишку? только если этот мир окончательно сойдет с ума) за чтением свежей подборки статей по творчеству Гёте? Фантазировали мы на всю катушку, причем не без издевки.

Все те годы, пока я имел возможность с нею общаться, она курила. Но опять же: курила на свой собственный манер. Одни смакуют каждую затяжку; другие вместе с никотином вдыхают отвращение к себе; третьим важна сама эстетика курения; а кто-то, опять же, неустанно твердит, что позволяет себе «не больше двух сигарет в день», будто способен держать свою зависимость под контролем. Впрочем – поскольку все курильщики лгут, – «не больше двух» всегда означает три-четыре штуки, а то и полпачки. Но между Э. Ф. и курением взаимосвязи как будто не наблюдалось. Ее привычка не требовала толкования, не была частью имиджа. Сигареты она всегда перекладывала в портсигар из черепахового панциря, словно предлагая нам угадать их марку. Ее стиль курения сообщал о полном равнодушии к этому акту. Понимаете? Никакие расспросы не заставили бы ее оправдываться. Да, сказала бы она, конечно, это зависимость; и разумеется, ей известно о вреде здоровью и об асоциальности данной привычки как таковой. Но нет, бросать она не собирается, а тем более не собирается подсчитывать количество выкуренных за день сигарет; эти темы беспокоили ее менее всего. И поскольку – как я мог заключить или, скорее, предположить, – поскольку она не знала страха смерти, а жизнь в нынешнем виде считала несколько переоцененной, вопрос курения и в самом деле не входил в круг ее интересов, а стало быть, и не заслуживал обсуждения.

Естественно, всю жизнь ее сопровождали приступы мигрени.

Моему мысленному взору – взору моей памяти, единственному месту, где мне доступно лицезреть Элизабет Финч, – представляется, как она стоит перед нами, неестественно застывшая. Она не прибегала к лекторским фишкам и трюкам, призванным очаровать или огорошить слушателей, а то и продемонстрировать характер. Никогда не жестикулировала, не подпирала ладонью подбородок. Время от времени для иллюстрации некой мысли вставляла слайд в диапроектор, но, как правило, обходилась без этого. Завладеть вниманием аудитории ей помогали два средства: неподвижность и голос. Спокойный, ясный голос, сдобренный десятилетиями курения. Ее нельзя было отнести к тому типу преподавателей, чей контакт со студентами ограничивается изредка отрывающимся от заготовленных конспектов взглядом, а все потому, что, как я уже говорил, она не читала лекции по заготовкам. Весь материал, обдуманный и проанализированный самым тщательным образом, хранился у нее в голове. Это тоже привлекало внимание, уменьшая пропасть между ею и нами.

Манера подачи сдержанная, речь синтаксически выверена – на слух можно было различить, где запятые, а где точки с запятой и точки. Она никогда не начинала фразы, не зная в точности, как и когда ее закончить. При этом у нас никогда не создавалось впечатления, будто перед нами говорящая книга. Во время занятий она оперировала той же лексикой, какой пользовалась и в других случаях, будь то письменное или устное общение. Несмотря на это, ее лекции отличались живостью изложения, без всякого намека на старомодность. Иногда она – возможно, чтобы позабавить себя или растормошить аудиторию – добавляла вкрапления совсем в другой тональности.

К примеру, на одной из наших еженедельных встреч она рассказывала о «Золотой легенде» – средневековом собрании христианских чудес и мученичеств. Яркие чудеса и поучительные мученичества. Наиболее подробно Э. Ф. остановилась на истории святой Урсулы.

– Мысленно перенеситесь, если пожелаете, в четырехсотый год новой эры, во времена, когда на наших берегах еще не установилась христианская гегемония. Урсула была британской принцессой, дочерью принявшего христианство короля Дионота. Мудрая и послушная, набожная и добродетельная, она обладала полным стандартным набором достоинств любой принцессы. А вдобавок была хороша собой, но это уже спорное дополнение. Влюбившийся в нее принц Этерий, сын короля англов, попросил руки Урсулы у ее отца. Тому предстояло сделать непростой выбор, ведь, с одной стороны, англы славились неоспоримым могуществом, но, с другой, поклонялись языческим богам.

Статус невесты представлял собой товар, как часто было до и после; но, будучи мудрой, добродетельной и так далее, Урсула демонстрировала чудеса смекалки. Прими предложение сына Власти, подсказала она своему отцу, но с условием некоторой отсрочки. Попроси его: пусть три года повременит, дабы Урсула смогла совершить паломничество в Рим, а сам юный Этерий – получить наставление в истинной вере и вслед за тем креститься. Кто-то распознал бы в этом попытку избежать заключения брачного союза, но только не влюбленный Этерий. Что подумал король англов, история умалчивает.

Когда стало известно, какую авантюру, прикрытую духовными целями, затеяла Урсула, ее поддержали другие девы-единомышленницы. И здесь в самóм тексте мы натыкаемся на один нюанс. Как многие из вас знают, Урсулу сопровождали одиннадцать тысяч дев; те из вас, кто бывал в Венеции, возможно, помнят последовательное изложение этой истории на холстах Карпаччо. Шутка ли – организовать такое турне, тем более что мистер Томас Кук тогда еще не родился. Так вот: вышеупомянутый нюанс касается буквы «М» и трактовки ее писцом первоисточника. Восходит ли «М» к латинскому «милле», то есть буквенному обозначению тысячи, или же «М» толкуется как «мученик»? Кому-то из нас последнее прочтение может показаться более правдоподобным. Урсула плюс одиннадцать дев-мучениц составляют двенадцать – число, равное числу евангельских апостолов.

Тем не менее давайте позволим этой легенде разворачиваться в цвете и в широком формате по типу технологий «Техниколор» и «Синемаскоп», которые столь активно предвосхищал Карпаччо. Одиннадцать тысяч дев покинули Британию. Когда они высадились в Кёльне, Урсуле явился ангел Господень и сообщил, что на обратном пути из Рима она вместе со своей свитой, возвращаясь через тот же Кёльн, получит святой венец мученичества. Известие о такой развязке все одиннадцать тысяч встретили с равным восторгом. В Британии тем временем Этерию явился еще один из вездесущих ангелов Господа и проинструктировал, как тому встретиться со своей нареченной в Кёльне, а заодно и самому получить пальмовую ветвь мученичества.

По пути Урсула собирала больше и больше последовательниц; впрочем, конечная их цифра не зафиксирована. В Риме к этому женскому воинству присоединился сам папа, из-за чего был оклеветан и отлучен от церкви. Между тем два злонамеренных римских военачальника, опасаясь, что истерия вокруг столь успешного похода будет способствовать распространению христианства, договорились с гуннской армией, что та учинит кровавую расправу над возвращающимися паломниками. По счастливому стечению обстоятельств в это самое время гуннская армия осаждала крепостные стены Кёльна. Такие сюжетные совпадения и ангельские вмешательства мы должны принять в качестве допущения: это же не роман девятнадцатого века, в конце-то концов. Хотя, как я уже говорила, романы девятнадцатого века полны совпадений.

И вот Урсула и ее многочисленная свита достигли Кёльна, после чего гуннская армия, забросив свою осадную технику, накинулась на Одиннадцать С Лишним Тысяч, как – эта фраза приелась уже в четырехсотом году новой эры – «свирепые волки на агнцев, и убили их всех».

Замолчав, Элизабет Финч окинула взглядом аудиторию, а потом спросила:

– И какой из всего этого напрашивается вывод?

В повисшей тишине она ответила сама:

– Смею предположить: самоубийство с помощью полицейского.

Элизабет Финч нисколько не стремилась к публичности. Нагуглить про нее хоть что-нибудь – гиблая затея. В профессиональном отношении ее следовало бы отнести к независимым ученым. Кому-то покажется, что я прибегаю к эвфемизмам или, скорее, к трюизмам, – пускай. Но еще задолго до того, как официальным домом познания стало академическое пространство, наделенные недюжинным умом представители обоих полов продвигались к своим целям автономно. В том, разумеется, случае, если располагали средствами; кто-то просто вел себя эксцентрично, кто-то явно съехал с катушек. Но деньги давали возможность передвигаться по миру и заниматься исследованием того, что им требовалось, и там, где требовалось, без оглядки на график публикаций, конкуренцию в научном сообществе или одобрение начальства.

О финансовом благополучии Элизабет Финч ничего сказать не могу. В своих фантазиях я приписывал ей то фамильное состояние, то какое-нибудь наследство. В западном Лондоне у нее была квартира, куда меня не звали; судя по всему, жила она скромно, а свою преподавательскую деятельность планировала, насколько я мог судить, таким образом, чтобы оставить себе время для самостоятельных, независимых научных изысканий. Из-под ее пера вышли две книги: «Взрывные женщины», о лондонских анархистках рубежа девятнадцатого-двадцатого веков, и «Наши неизбежные мифы», о проблемах национального самосознания, веры и семьи. Небольшие по объему, впоследствии они не переиздавались. Кое-кто, наверное, скажет, что лектор-почасовик, чьи книги канули в Лету, вызывает лишь усмешку. То ли дело – штатные университетские преподаватели (даром что среди них встречается множество остолопов и зануд, которым лучше бы помолчать).

Некоторые из ее учеников добились известности. Ей выражают благодарность авторы ряда книг по истории Средневековья и феминистской мысли. Но среди тех, кто не был с ней знаком, она оставалась безвестной. Для кого-то это прозвучит тавтологией. Не стоит, однако, забывать, что сегодня, в нашей цифровой среде, такие понятия, как «друзья» и «последователи», приобрели иной, размытый смысл. Многие из нас между собой знакомы, но друг друга совершенно не знают. И вполне довольны такими поверхностными контактами.

Вы, наверное, сочтете меня старомодным педантом, каких свет не видывал (но сейчас речь не обо мне). И столь же старомодной, а то и хуже покажется вам Элизабет Финч. Пусть так, но ее старомодность была нетривиальной и проявлялась отнюдь не в приверженности истинам – на сегодняшний взгляд блеклым и замшелым – предыдущего поколения. Как бы поточнее выразиться? Она оперировала истинами не ушедших поколений, но ушедших эпох, истинами, которые многими были отброшены, но ею оберегались как живые. И не в том смысле, что, мол, она принадлежала к старомодным консерваторам, либералам или социалистам. В значительной степени она существовала вне своего возраста.

– Не становитесь заложниками времени, – как-то раз сказала она. – Не рисуйте в уме историю, а в особенности историю мыслительных исканий, как линейную.

Это была интеллектуальная, самодостаточная личность европейского уровня. Пишу эти слова – и останавливаюсь, потому что в голове крутится еще одно из ее высказываний, прозвучавших в аудитории:

– И помните: если в романе, а тем паче в биографическом очерке или учебнике истории вам встретится описание какого-либо персонажа, спрессованное до трех обтекаемых эпитетов, не спешите воспринимать такое описание всерьез.

Я стараюсь следовать этому надежному, испытанному правилу.

Вскоре мы, ее слушатели, разделились на компашки и коалиции сообразно обычному принципу риска и намерений. Некоторые сближались на почве выбора напитка после занятий: пиво, вино, пиво и/или вино и/или что-нибудь еще бутылочное; фруктовый сок; вообще ничего. В мою компанию, которая легко переключалась между пивом и вином, входили Нил (то есть я), Анна (голландка, которую порой возмущало английское легкомыслие), Джефф (провокатор), Линда (эмоционально неустойчивая, как в учебе, так и в жизни) и Стиви (градостроитель, ищущий большего). Объединяло нас еще и то, что мы, как ни парадоксально, редко соглашались в каких-либо вопросах, за исключением следующих: любое правительство, стоящее у власти, бесполезно; Бога почти наверняка нет; жизнь – для живых, а слишком много снеков, продающихся в громко шуршащих пакетиках, не бывает. Тогда в аудиториях еще не было ноутбуков, а социальные сети отсутствовали; тогда новости приходили из газет, а знания – из книг. Что это было за время: более простое или более скучное? И то и другое или же ни то ни другое?

– Монотеизм, – произнесла Элизабет Финч. – Мономания. Моногамия. Монотонность. Такое начало слов не сулит ничего хорошего. – Она выдержала паузу. – Монограмма – признак тщеславия. Равно как и монокль. Готова, пожалуй, допустить полезность монорельса. Есть ряд нейтральных научных терминов, с которыми я также готова мириться. Но там, где этот префикс затрагивает сферу человеческого… Монолингвизм – признак замкнутого общества, склонного к самообману. Монокини – столь же смехотворная этимология, как и сам предмет одежды. Монополия (настольную игру сейчас не берем), если вовремя ее не пресечь, – это неминуемый крах. Монорхизм – недуг, вызывающий только сочувствие. Какие будут вопросы?

Линда, которую нередко одолевали, по ее старомодному выражению, «сердечные тревоги», забеспокоилась:

– А что вы имеете против моногамии? Разве не к такому образу жизни стремится большинство? Разве не в этом заключается мечта очень многих?

– Остерегайтесь мечтаний, – ответила Элизабет Финч. – И кстати сказать, остерегайтесь устремлений большинства. – Помолчав, она одарила полуулыбкой Линду и через нее обратилась ко всему немногочисленному потоку. – Принудительная моногамия – это примерно то же самое, что принудительное счастье, которое, как мы знаем, невозможно. Добровольная моногамия может показаться приемлемой. Романтическая моногамия может показаться желанной. Но первая обычно скатывается назад, к некой разновидности принудительной моногамии, а вторая склонна обернуться навязчивым, истерическим состоянием. И следовательно, сближается с мономанией. Всегда необходимо разграничивать взаимную страсть и разделенную мономанию.

Мы все притихли, осмысливая эти положения. Почти все из нас к тому времени получили типичный для своего поколения сексуальный и любовный опыт, иначе говоря – чрезмерный, с точки зрения предыдущего поколения, и до смешного скудный в глазах следующего, наступавшего нам на пятки. Задумались мы и о степени соответствия этих тезисов ее личному опыту, но спросить никто не осмелился.

Надо отдать должное Линде: та не отступалась.

– Значит, по-вашему, все это безнадежно?

– Что нам говорит остроумный мистер Сондхайм? – И Элизабет нараспев продекламировала: – «Один – не решенье; двое – уныло; трое – как раз: безопасно и мило». Разумеется, это не единственная точка зрения на данный вопрос.

– Но вы лично с этим согласны или просто уходите от ответа?

– Не ухожу, а всего лишь демонстрирую альтернативы.

– То есть вы подразумеваете, что Этерий напрасно отправился в Кёльн? – Линда принимала материалы занятий, в том числе и лекций по религиозным верованиям Средневековья, очень близко к сердцу.

– Нет, не напрасно. Каждый из нас выбирает ту стезю, которую считает оптимальной, даже если она ведет к вымиранию. А подчас именно потому, что она ведет к вымиранию. Но обычно цель достигается – или не достигается – слишком поздно.

– Это не помогает нам дойти до сути, – сказала Линда с какой-то плаксивой свирепостью.

– В мои обязанности не входит вам помогать, – твердо, но без упрека в голосе ответила Элизабет Финч. – Мое дело – научить вас рассуждать, аргументировать, самостоятельно мыслить. – Она помолчала. – Но коль скоро здесь прозвучал вопрос об Этерии, давайте рассмотрим его случай. Сделавшись нареченным Урсулы, он принял ее условия: во время паломничества своей невесты в Рим он обязался изучать христианские тексты и проникаться христианскими истинами, чтобы затем креститься в эту веру. До какой степени это разгневало его отца, короля англов, закоренелого язычника, – о том история умалчивает. Но как бы то ни было, Этерию явился ангел Господень и повелел ему встретить Урсулу в Кёльне, где их ожидало всеславное совместное мученичество… Что отсюда следует? В эмоциональной плоскости мы можем узреть здесь крайнее, даже фанатичное проявление романтической любви. У другого автора этот сюжет мог бы приобрести вагнеровское звучание. В богословской плоскости поступок Этерия можно трактовать как вопиющую попытку проскочить без очереди. Помимо всего прочего, нельзя сбрасывать со счетов влияние вынужденного целомудрия на взрослого юношу – и, кстати сказать, на взрослую девушку тоже. Такое влияние может выражаться в различных патологических моделях поведения. Полагалась ли Урсуле и Этерию после трехлетней помолвки возможность провести вместе брачную ночь, прежде чем склонить головы пред тевтонскими мечами и подставить себя под тевтонские копья и стрелы? Это весьма сомнительно, ибо супружеские утехи вполне могли заставить обоих отказаться от принятых обязательств.

Когда мы после занятий гурьбой ввалились в студенческий бар, некоторые сразу заказали себе что покрепче.

Свое первое образование я получил в театральном; там же познакомился со своей первой женой Джоанной. Нас обоих отличал неокрепший и вместе с тем непоколебимый оптимизм, по крайней мере в течение первых лет совместной жизни. Я получал небольшие роли в телеспектаклях и занимался озвучкой; в соавторстве мы писали сценарии, которые уходили в никуда. Имелся у нас и парный репертуар для круизных пароходов: скетчи, репризы, вокальные и танцевальные номера. Моим постоянным источником дохода была роль зловещего бармена в живучей мыльной опере (нет-нет, не слишком известной). Потом на протяжении многих лет мне доводилось слышать от совершенно незнакомых людей: «Знаете, вы очень похожи на бармена Фредди из этого… как его… „Северо-Запад Двенадцать“». Я никогда не исправлял эту ошибку (на самом деле – «Юго-Восток Пятнадцать»), а только с улыбкой отвечал: «Да-да, мне часто об этом говорят».

Когда предложения иссякли, я стал подрабатывать в ресторанах. То есть – официантом. Но смею надеяться, выглядел в этой роли вполне убедительно, потому что вскоре дослужился до метрдотеля. Постепенно я отвык от бесплодного ожидания и уже не порывался вернуться на подмостки. У меня появились знакомые поставщики продуктов, и мы с Джоанной решили переехать в сельскую местность. Я взялся разводить шампиньоны, а потом и выращивать помидоры на гидропонике. Наша дочь Ханна уже не повторяла с детской гордостью: «Мой папа выступает по телику», но старалась произносить с тем же пафосом: «Мой папа выращивает грибы». Джоанна, больше меня преуспевшая в актерской профессии, решила, что по соображениям карьеры ей лучше будет жить в Лондоне. Без меня. Вот, собственно, и все. Да, она до сих пор мелькает на телевидении, снимается в… ладно, пропади оно пропадом.

Когда я признался Элизабет Финч, что некогда был актером, она улыбнулась.

– Так-так, лицедейство, – сказала она. – Лучший пример того, как искусственность рождает достоверность.

Я обрадовался и даже почувствовал, что меня оценили по достоинству.

Э. Ф., как мы теперь называли ее за глаза, стояла перед нами, поставив, как всегда, сумочку на кафедру, и говорила:

– Будьте приблизительно довольны приблизительным счастьем. Несомненно и ясно на земле только несчастье.

После этого она выжидала. Нам давалась возможность проявить себя. Кто решится выступить первым?

Вы, наверное, заметили, что цитата приведена без отсылки. Это был ее коронный трюк, полезный прием, помогавший нам размышлять самостоятельно. Надумай она указать авторство, мы бы тут же принялись лихорадочно соображать, что нам известно о жизни и трудах цитируемой личности, а также о господствующей точке зрения. Соответственно, мы бы стали согласно кивать или, напротив, мотать головами.

А так у нас велась живая дискуссия между юношескими (все еще) надеждами и зрелым скепсисом – по крайней мере, так нам виделось – до того момента, когда она сочтет нужным раскрыть свой источник.

– На смертном одре, в возрасте восьмидесяти двух лет, Гёте – очень немногие из нас могут надеяться на более насыщенную и яркую судьбу, чем та, которая выпала ему, – заявил, что за всю свою жизнь был счастлив только четверть часа.

Глядя на свою аудиторию, она не то чтобы реально подняла бровь (это вообще была не ее ужимка), но подняла бровь метафорически и даже морально. А мы, слушатели, выловили этот жест, втащили на борт, а потом стали думать, обречен ли великий – или хотя бы средней руки – мыслитель не знать счастья и почему люди высказываются подобным образом (как нам казалось – определенно лживо) на смертном одре: то ли потому, что уже всё позабыли, то ли потому, что пренебрежение к столь важному аспекту жизни примиряет их со скорой кончиной.

Тут Линда, которая не боялась изрекать мысли, казавшиеся другим наивными или неловкими, предположила:

– Быть может, Гёте просто не случилось встретить достойную женщину.

В присутствии другого лектора мы бы, наверное, зафыркали со смеху. Но Э. Ф., методичная в собственных суждениях, никогда не отмахивалась от наших идей и мнений, пусть мизерных, сентиментальных или безнадежно автобиографичных. Вместо этого она преобразовывала наши скудные мыслишки в нечто более значимое.

– Конечно, мы должны допускать – не только на наших лекциях, но и вне этих стен, занятые нашими собственными житейскими тревогами и перипетиями – элемент случайности. Число людей, которых мы впускаем в свою жизнь, на удивление мало. Нас неумолимо обманывают страсти. Столь же неумолимо обманывает нас разум. Нас может связать по рукам и ногам генетическая предрасположенность. Равно как и предшествующий жизненный опыт. Не только солдаты, побывавшие на поле боя, страдают от посттравматического синдрома. Он зачастую становится неизбежным следствием нормального на первый взгляд земного существования.

Тут Линда невольно преисполнилась скромного самодовольства.

Естественно, я не могу поручиться за абсолютную точность передачи слов Э. Ф. Но у меня чуткий слух на интонацию, и, хочу верить, я не опустился до карикатурного изображения ее речи. Наверное, никого из своих знакомых я не слушал с таким вниманием, как ее, – ни до, ни после. Ну, разве что на первом этапе каждого из двух своих браков: действительно, как утверждала Э. Ф., «нас неумолимо обманывают страсти».

В течение первых недель семестра та легкость, с которой она рассуждала о движениях души, естественным образом вписывая эту тему в свой курс лекций «Культура и цивилизация», делала ее мишенью язвительности. Поскольку мальчишки, даже тридцатилетние переростки, неисправимы, они сыпали шепотками и насмешками:

– Представляете? У нее сумчонка раскрылась, а там книжица про Джеймса Бонда.

– На той неделе – я своими глазами видел – за ней заехал винтажный «ягуар». А за рулем бабенка!

– Вчера вывел в свет старушку Лиз – оттянулись нормально. Выпили малость, по-быстрому перекусили, рванули в клуб, она, кстати, танцует классно, потом к ней на хаус, достает она свою нычку, свернула нам по джойнту, а потом… – на физиономии мальчишки-переростка появляется ухмылка, – а потом… нет, пардон, джентльмены об этом умалчивают.

Как вы понимаете, предлагались и другие, более причудливые версии, в которых джентльмены ни о чем не умалчивали.

Реакция такого рода просыпалась у тех, кто терялся от ее самообладания и робел перед ее авторитетом. Пусть их фантазии на поверку оказывались сплошным вымыслом, но ведь было в Элизабет Финч нечто весьма зазывное. Если не показное и даже не явное, то потаенное. И когда я давал волю своему воображению, оно услужливо подсовывало мне образ Э. Ф., скажем, в ночном поезде, где она стоит в пижаме у окна купе первого класса и тушит последнюю сигарету, а с верхней койки тихим гнусавым свистом ее подзывает таинственный и ныне уже неразличимый спутник. Между тем за окном, под «горбатой» Луной, перед ее взором проносятся склоненные французские виноградники или тускло мерцающие воды итальянского озера.

Безусловно, такие видения характеризуют не столько объект фантазий, сколько самих фантазеров. Те рисуют себе объект либо в гламурном прошлом, либо в придуманном настоящем, где женщина ищет компенсации за свою реальную жизнь; а дальше воображают, будто она, как любой живой человек, испытывает некие потребности и ощущает какую-то неудовлетворенность. Но это было далеко от истины. Та Элизабет Финч, которая стояла перед нами, была законченным шедевром, отчасти сотворенным самостоятельно, а отчасти при посредстве окружающих и при поддержке мира. Мира не только в современном проявлении, но и в его многовековой истории. Мало-помалу мы начали это понимать и отбрасывать все нелепые домыслы – наши скороспелые, пустые реакции на ее неподражаемость. А сама она без видимых усилий покоряла нас всех. Нет, это слишком поверхностное замечание. Точнее будет сказать, что она обязывала нас – просто своим примером – искать и находить в себе эпицентр серьезности.

Линда обратилась ко мне за советом. Со мной такое происходит нечасто: с виду я не тяну на образцового советчика. И что оказалось: она решила со мной посоветоваться, как бы ей спросить совета у Э. Ф. Я не стал докапываться до сути, так как Линду вечно одолевали некие эмоциональные драмы. А кроме того, я счел, что искать совета у Э. Ф. – идея неудачная. Одно дело – препарировать в аудитории любовные похождения Гёте, но совсем другое – суметь, или захотеть, или даже вообще иметь право внеурочно давать консультации по личным вопросам. Однако вскоре до меня дошло, что Линда вовсе не ищет моего мнения; точнее, что она ищет моего мнения только там, где оно совпадает с ее собственным планом действий. Так уж устроены некоторые из нас; возможно, даже очень многие. Короче говоря, чтобы немного успокоить Линду, я отступил от своего обычного правила и одобрил ее намерения.

Через пару дней, когда я одиноко сидел в студенческом баре, там откуда ни возьмись появилась Линда и уселась напротив.

– Э. Ф. была великолепна, – сказала она, уже переполняемая чувствами. – Я рассказала ей о своей сердечной тревоге и нашла у нее полное понимание. Она вытянула руку, вот так, и ее ладонь легла на стол прямо передо мной. – Линда проделала то же самое, опустив руку на середину столешницы ладонью вниз. – И сказала, что любовь – это самое важное. Важнее нет ничего.

И тут у нее – у Линды, разумеется, – хлынули слезы.

В таких ситуациях я теряюсь, а потому только и сказал:

– Возьму нам еще выпить.

Но когда я вернулся от барной стойки, Линды уже и след простыл. Сохранился только влажный отпечаток ладони посреди стола, куда она опустила руку в подражание Элизабет Финч. Оставшись в одиночестве, я задумался о Линде – понятно, что не в первый раз. Но по той причине, что Э. Ф. никогда не относилась к ее мнениям, даже самым скоропалительным, свысока, я тоже стал думать о ней более серьезно. Во взгляде Линды, смотрящей на тебя в упор, читалась некая суетливость. Суетливость по поводу чего? Или суетливость вообще? Впрочем, мысли о ней улетучивались из моей головы по мере того, как улетучивался отпечаток ее ладони.

– Сто семь лет тому назад, в разгар весны, один великий художник жил в ожидании смерти; не совсем скорой, но надвигающейся. Смерть не застала его врасплох: он понял, что конец близок, в тот момент, когда о себе заявили признаки последней стадии болезни. Инвалидная коляска стала его верной спутницей. Третичная фаза сифилиса стремится покарать человека в самых разнообразных смыслах, но нашему герою удалось избежать высшей для художника меры наказания: слепоты. Каждое утро ему приносили хрустальную вазу и охапку свежих цветов. Для него настоящая отдушина – составлять композиции. Временами он просто разглядывает натуру, представляя ее на холсте. А в те дни, когда к нему возвращаются силы, скомпонованный букет обращается в натюрморт. В силу очевидных причин работать приходится быстро.

Его задача – запечатлеть мгновение, удержать момент, прежде чем срезанные цветы начнут увядать. Ведь срезанные по нашей воле цветы умирают раньше срока; зато перенесенные нами же на холст, они сколь угодно долго хранят свою свежесть даже после отправки в мусорное ведро. И как следствие, реальностью становится искусство, а натуральные цветы – мимолетными, канувшими в Лету симулякрами.

Не поразмышлять ли нам о том, что могло тогда занимать мысли нашего художника? Например, не задавался ли он избитым вопросом, получившим впоследствии название дилеммы Моцарта: жизнь прекрасна, но печальна; или жизнь печальна, но прекрасна? Или, быть может, найденный заблаговременно ответ позволял уйти от вопроса. Ответ, например, такой: жизнь прекрасна – и точка.

С другой стороны, вы вправе заклеймить подобные фантазии как излишне замысловатые и сентиментальные. Что ж, я в предвкушении ваших суждений.

Внезапно поток ее слов прекратился, а вопросы опять адресовались нам. Да, что же мы по этому поводу думаем? И вот мы уже вовсю дискутируем о том, что есть искусство: изображение реальности, ее концентрация, первоклассная замена или просто загадочная пустышка. А Джефф привычно искал социальную и политическую подоплеку в необходимости переносить на холст вазу с цветами. Большинство из нас ограничилось повторным проговариванием давно сформулированных мнений и любимых цитат («Поэзия ничто не изменяет» против «Но мы потрясаем горы, / взметая вселенский прах»); но некоторые и в самом деле пытались в режиме реального времени расшевелить собственные извилины. Движение мысли можно было наблюдать воочию. По зрелом размышлении я, конечно, догадываюсь, какая картина представала тогда перед Э. Ф.: «самостоятельность суждений», как правило, подталкивала нас не столько к более строгим, глубоким размышлениям, сколько к замене одной прописной истины на другую; и тем не менее процесс был ценен как таковой.

В школьные годы мне так и не попался тот самый учитель – любимый, запавший в душу, который, с одной стороны, мог пробудить эмоции к предмету, будь то математика, литература или биология, а с другой – вызвать недетские, быть может, чувства к собственной личности. Потому-то я особенно благодарен – хотя это слово не в полной мере отражает суть моих ощущений – судьбе за знакомство и общение с Элизабет Финч. Как она любила повторять, в нашей жизни всегда нужно учитывать элемент случайности. Уж не знаю, есть ли у распространения госпожи удачи на жизненном отрезке какой-то средний показатель и вообще должен ли быть (на этот вопрос нам никто не ответит, особенно насчет «должен»), но я все равно уверен, что Э. Ф. – не что иное, как подарок судьбы.

Как-то за обедом, спустя годы, я снова заговорил с ней о дилемме Моцарта. Той, что вопрошает: «Жизнь прекрасна, но печальна; или жизнь печальна, но прекрасна?» Сидя напротив – нас разделяли две тарелки с пастой, – я чувствовал себя так, будто пришел за советом к оракулу. «Жизнь – это и то и другое, равно необходимое и неизбежное», – ответила она. Полагаю, ее мысль сводилась к тому, что за кардинальный вопрос выдавалось очередное заблуждение. А может, и нет.

Элизабет Финч, как мне казалось, не знала к себе никакой жалости. Жалость к собственной персоне она бы окрестила пошлостью – но только пошлостью моральной, отнюдь не социальной. Что до нее самой, отсутствие жалости к себе было частью ее стоического отношения к жизни. Знавала она – впрочем, я только строю предположения – и любовное разочарование, и одиночество, и предательство друзей, даже публичную травлю (к этому мы вернемся в свое время), но все эти перипетии сносила с невозмутимым безразличием. Ведь «переживать» предполагает некоторые внешние проявления или, по крайней мере, последовательность действий; но ее стоицизм уходил корнями вглубь ее существа. Не видела Э. Ф. другого подхода к жизни: ни в ментальном смысле, ни в чувственном. Она стойко переносила страдания и никогда не просила о помощи, то есть о моральной поддержке. Однажды под ее диктовку мы записали цитату, которую я привожу по своему студенческому конспекту:

Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. В нашей власти мнение, стремление, желание, уклонение – одним словом, все, что является нашим. Вне пределов нашей власти – наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера, одним словом – все, что не наше. То, что в нашей власти, по природе свободно, не знает препятствий, а то, что вне пределов нашей власти, является слабым, рабским, обремененным и чужим. Итак, помни: если ты станешь рабское по природе считать свободным, а чужое своим, то будешь терпеть затруднения, горе, потрясения, начнешь винить богов и людей. Но если ты будешь только свое считать своим, а чужое, как оно и есть на самом деле, чужим, никто и никогда не сможет тебя принудить, никто не сможет тебе препятствовать, а ты не станешь никого порицать, не будешь никого винить, ничего не совершишь против своей воли, никто не причинит тебе вреда.

Смею предположить, что она, впервые познакомившись с трудами Эпиктета, сочла его истины скорее данностью, нежели откровением.

Говоря о том, что среди всех моих знакомых она была единственным по-настоящему взрослым человеком, я имею в виду следующее: за всеми ее поступками и мыслями стояли принципы, и, возможно, не просто стояли, а вкладывались в них априори. В то время как я сам – практически наряду со всеми – в своих поступках и словах опираюсь на принципы скорее по касательной.

Нам как-то привычней ассоциировать романтику с оптимистичным взглядом на действительность, правда? Э. Ф. я бы назвал романтичной пессимисткой.

Или вот еще: мертвые не упрекнут вас в неправоте. Это прерогатива живых… но они могут и солгать. Поэтому я больше доверяю мертвым. Бредово звучит или здраво?

И в дополнение к этому: на основании чего мы надеемся, что наша коллективная память – так называемая «история» – в меньшей степени подвергнется искажениям, чем наша личная память?

– Наравне с тем, что уже свершилось, всегда нужно учитывать и то, что могло произойти, но не произошло. Но ведь случилось именно то, что случилось, можете сказать вы; то, с чем нам теперь приходится мириться. Так вот: мириться совершенно не обязательно. Это же не просто залихватский перебор альтернативно-исторических сценариев – что, мол, если бы бомба Штауффенберга убила-таки Гитлера?.. Нет, речь идет о масштабном исследовании. По моему разумению, зачастую мы рассматриваем историю в рамках теории дарвинизма. Выживает сильнейший; Дарвин, само собой, подразумевал не самых мощных и даже не самых умных, а просто тех, кто лучше всего подстраивается под изменчивость обстоятельств. В реальной же истории человечества дело обстоит совсем иначе. Выживает, точнее, преуспевает или подчиняет себе других тот, кто более изобретателен и лучше вооружен; тот, кому легче убить. Миролюбивые нации редко одерживают верх; в идейном плане, безусловно, еще могут, но любая идея слаба, если не подкрепляется дулом пистолета. Как ни прискорбно, все мы признаем этот факт, потому что не признать означает проявить легкомыслие. Потому что в противном случае нам остается только отлеживать бока – а вместе с боками и мозги, одобряя тем самым тот постулат, согласно которому победителю принадлежат трофеи, а это равносильно тому, что победителю принадлежит и правда… Разве мы поверим, что, к примеру, этруски в чем-то уступали римлянам? Что не оказали бы на мир большего влияния? Разве не очевидно, что альбигойская ересь по степени просвещения и праведности превосходила средневековую Римскую церковь, альбигойцев уничтожившую? Неужели можно представить, что белые поселенцы, истребившие все коренные племена в разных уголках мира, имели моральное превосходство над своими жертвами? При этом не будем забывать: тот период, который мы привыкли называть Темными веками, теперь признается «излучающим Свет». В качестве иллюстрации обратимся к двум Юлианам, двум ярчайшим примерам альтернативного развития событий. Первый из них – Юлиан Отступник, последний языческий император Рима, пытавшийся повернуть вспять воды сносящего все на своем пути христианства. А второй – менее известный Юлиан из Экланума, с раскрепощенными взглядами на проблему полового влечения; Юлиан апеллировал к его естественности, свидетельствовавшей о причастности Бога. Более того – тут Церковь занервничала основательно, – он не поддерживал учения о первородном грехе. Церковь, как вы помните, требовала – и требует до сих пор – проводить обряд крещения, дабы очистить младенца от первородного, поневоле унаследованного греха. Юлиан из Экланума не верил, что Бог задумывал именно такой сценарий. Но, увы, ему так и не удалось переиграть святого Августина, который настаивал на идее вечного проклятия, передаваемого из поколения в поколение, и, как следствие, на непреодолимом чувстве вины по поводу секса. Ощутите фундаментальность этого доктринального расхождения и представьте, каким бы выглядел мир, если бы Августин тогда не одержал верх.

Элизабет Финч, смолкнув, тут же уловила, куда движется мысль некоторых студентов.

– Нет, едва ли мы бы пришли к тому, что в шутку называют «свингующими шестидесятыми».

После лекции дискуссия уже с меньшей патетикой и большей скабрезностью продолжилась в баре. Шел второй семестр, и наша компашка, как это часто бывает, начала распадаться. Душнила Джефф – я транслирую исключительно свое восприятие – стоял у меня поперек горла со своей возведенной в культ неприязнью к Э. Ф. Мы с Линдой завязли в каком-то неловком, не поддающемся определению состоянии; наш случай я бы описал примерно так: А открылся Б, а затем обвинил Б в том, что тот позволил А открыться. Как-то так? И еще был третий участник: Анна.

Голландка – вроде я уже говорил. Ростом чуть больше пяти футов, с короткой стрижкой под горшок, с коллекцией анораков и таким взглядом… не то чтобы испытующим, но как будто подталкивающим вас во время разговора с ней все время повышать ставки; и в случае, если вы на это решитесь, она непременно заметит и оценит. Тогда я находился в межбрачном положении (в то время я бы, конечно, так не выразился), был отцом на выходные; но даже безобидные подколы и манипуляции постоянно напоминали, почему я больше не женат. К отношениям я не стремился. Женщинам симпатизировал с позиций дружбы. Особенно если они не пытались мною манипулировать. Особенно если ожидали от меня чего-то большего – но ни к чему не обязывающего – и притом были родом из Голландии.

Однажды Анна рассказала, как впервые увидела на странице словосочетание «приличный секс» и подумала, что там опечатка.

– В каком месте?

– Буквы перетасовались.

Я по-прежнему не улавливал.

– Причинный секс.

– Это как? – спросил я.

– Секс по причине.

– Разве секс не всегда бывает по причине? Даже если причина – это, ну, само занятие сексом?

– Я как раз подумала, что речь идет о какой угодно другой причине, но никак не причине простого совокупления. Секс ради дела, ради великой цели. Если ты влюблен, это понятно, или если хочешь исследовать мир. Секс ради решения демографических проблем твоей страны.

Секс как путешествие? Секс как гражданский долг? Мне даже подумалось, что это звучит очень по-голландски. И разумеется, очень притягательно.

Так наши барные поcиделки плавно сузились до двух участников; кино, прогулка, картинная галерея, книжный магазин; тихое движение вперед.

Через несколько недель я, прильнув головой к ее виску, спросил:

– Как ты смотришь на то, чтобы заняться причинным сексом?

Она повернулась ко мне:

– Это что, оговорка?

– Нет.

– Ну, только если ты серьезно.

Я ответил, что серьезно, хотя до конца не был уверен, на что подписываюсь.

Элизабет Финч не рассматривала учебные часы в качестве определенных отрезков времени, за которые необходимо представить, обсудить и закрепить какой-либо материал. Она побуждала нас развивать высказанные ею тезисы. Поэтому ее лекции были довольно свободными по форме и зачастую получали продолжение.

– Вы упоминали монокультуры, – напомнил ей Джефф едва ли не через месяц после того, как она в аудитории озвучила свой «моно»– список. – Я не понимаю, почему вы их критикуете. Они служат верным признаком эффективности хозяйствования, успешного центрального планирования.

– Да, так может показаться, – ответила она, – и преимущества на первый взгляд соблазнительны. Но давайте вернемся в прошлое – как мы несколько свысока говорим, в старые добрые времена, когда сельские жители перемещались лишь на короткие расстояния, а зачастую и вовсе не покидали насиженных мест, разве что отправлялись на рынок или в ближайший городок. На пути им встречались немногочисленные представители внешнего мира: путешественники, коробейники с аляповатыми безделушками, офицеры-вербовщики, разбойники и так далее. Наши сельские жители по необходимости были самодостаточными; им приходилось делать запасы съестного, чтобы пережить суровую зиму. Независимости они не знали: над ними стояли сильные мира сего: священник, мировой судья, помещик. Я не сгущаю краски, но эти хозяева жизни могли быть очень жестоки с простым людом. Не стоит всерьез относиться к песенкам про Старую Добрую Англию и прочим дурачествам. Но заведенный уклад существовал из века в век… Затем всю Европу пересекли железные дороги. И в чем заключалась их основная функция? Заключалась она, по мнению и Рёскина, и Флобера, в том, чтобы доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б, где они начнут сообща творить прежние глупости на новом месте. Я излагаю своими словами. Многие рассчитывали, что технический прогресс будет способствовать повышению уровня нравственности; сеть железных дорог его не повысила. Ни на йоту. Интернет тоже. Никакой нравственной пользы он не принесет. Впрочем, подчеркну: и вреда тоже – чудеса техники нравственно нейтральны. Железнодорожный состав может привезти голодающим пропитание; с таким же успехом он незамедлительно доставит на фронт пушки и пушечное мясо… Но заданный вопрос касался монокультуры. Для начала рассмотрим значение этого термина применительно к сельскому хозяйству. Жители тех старинных обособленных городов и сел обеспечивали себя продуктами питания, одеждой, а также необходимыми товарами. Продукты, одежда и товары доставлялись теперь и поездами, однако по совершенно другим ценам. Очень скоро – ибо законы рынка не берут в расчет этическую сторону вопроса – сельские жители поняли: то, что традиционно изготавливалось своими руками, обходится гораздо дешевле. И сельские местности становились все более монокультурными. Взять хотя бы очаровательные прованские города и деревеньки. Неожиданно выяснилось, что привозные вина обходятся совсем недорого, тогда как за выращенное на местных полях зерно можно выручить куда больше, если отправить его в другую провинцию. Деревни утрачивали свою самодостаточность. Поэтому, когда виноградники поражала филлоксера, а пшеничные поля уничтожались гнилью или ураганом, в местности начинался голод. Теперь она зависела от доброй воли и личных интересов соседей. Которые могли оказаться безалаберными, бесхозяйственными, а то и откровенно враждебными. Но все это вам уже известно.

Нередко она переоценивала наши знания, что нам, конечно, льстило. Оглядываясь назад, я начинаю думать, что это могло делаться намеренно и с дальним прицелом, но нам все равно было приятно.

– А теперь можно рассмотреть явление монокультуры в более широком ракурсе. Взять, например, монокультуру наций. Старинные государства Европы и не только: что их определяло? Естественно, расовые и географические особенности; завоевание и империя, а также безумные идеи этнической чистоты и исключительности. Вспомним строку из «Марсельезы»: «Пусть кровь нечистая бежит ручьем». Чистота, кровь. Плюс, конечно, религия и все конкурирующие местные монокультуры. Я тут недавно читала «Застольные беседы Гитлера», так вот: по его словам, в мире есть – то есть было – сто семьдесят значимых религий, каждая из которых претендует на истину в конечной инстанции. А значит, сто шестьдесят девять из них заблуждаются.

Джефф, который всегда держал ухо востро, если Э. Ф. вплотную приближалась к политическим темам, спросил:

– Вы добавили Гитлера в список литературы по вашему курсу?

– Если вы помните, – спокойно ответила Э. Ф., – мой список носит сугубо рекомендательный характер. В ходе каждой лекции у вас, надеюсь, будет возникать потребность ознакомиться с определенными источниками, которые вам пока не знакомы, но могут привлечь ваше внимание.

– То есть вы нам предлагаете, – в голосе Джеффа зазвучали агрессивные нотки, – читать Гитлера?

– Я предлагаю, чтобы мы знакомились и с теми источниками, в которых разделяется наша точка зрения, и с теми, которые ей противоречат, причем не важно, кто их авторы: ныне живущие фигуры или покойные, наши религиозные или политические оппоненты; полезно бывает просмотреть даже ежедневную газету или еженедельный журнал. Знай врага своего – это простое и непреложное правило, – будь то враг живой или мертвый, ибо он легко может воскреснуть. Как однажды выразился знаменитый писатель: «Эти чудовища объясняют нам историю».

Но Джефф не унимался:

– Мой отец погиб на войне, а вы рекомендуете мне читать Гитлера?

Это был единственный раз, когда Элизабет Финч у меня на глазах вышла из себя. Но – кто бы сомневался? – выразила это по-своему. Едва заметно повернувшись, она оказалась лицом к Джеффу и ответила:

– Я соболезную вашей утрате. Однако – не имея ни малейшего желания давить авторитетом – смею все же предположить, что Гитлер уничтожил гораздо больше членов моей семьи, нежели вашей. На сегодня все.

И она вышла, на ходу прихватив с кафедры свою сумку. Каждый из нас боялся нарушить молчание. В конце концов Джефф, поумерив свой пыл, сказал:

– Откуда мне было знать, что она еврейка?

Ему никто не ответил.

Не могу сказать, что мы достигли сократовского идеала, на который она ссылалась в первом своем обращении к нашей аудитории; но мы сами чувствовали, как раскрепощаемся, получаем возможность проявить свои мыслительные способности, прикоснуться к теории, не боясь встретить презрительный взгляд. Впрочем, нас тянула к ней неодолимая сила. Сама Э. Ф. теорией не злоупотребляла (а тем паче презрением); максимум, что она себе позволяла, – это какое-нибудь краткое, емкое обобщение. Если я скажу, что в процессе обучения Э. Ф. использовала свой шарм и ум, то у вас может сложиться впечатление, будто она таким способом обрабатывала нашу аудиторию, а то и намеренно соблазняла. Что ж, она и впрямь была соблазнительна, хотя и не в общепринятом смысле.

Однажды вечером она, рассказывая нам о Венеции, разбирала серию картин Карпаччо.

И при этом сделала отступление:

– Конечно, мы должны, при прочих равных условиях, быть на стороне слабых, жертв, побежденных, уничтожаемых, не так ли? – Она снова посмотрела на экран. – В случае с Георгием и змием – схватки с теологически предрешенным исходом – всякий человек, не обделенный моральным компасом, должен сочувствовать бедному змию.

Мы смотрели на картину, где Георгий в тяжелых доспехах пронзает копьем сквозь пасть череп твари, пока набожная принцесса, которую пришел спасти будущий святой, молится на скале позади него.

Змий, хотя и выглядел устрашающе-чешуйчатым, был на самом деле не больше лошади святого.

– Вы могли бы согласиться, что это демонстрация скорее превосходящего вооружения, чем высшего благочестия.

Джефф, который всегда был не прочь повозмущаться, заспорил:

– Но ведь это святой Георгий; я считаю, высказываться в таком духе не очень патриотично с вашей стороны.

– Можно сказать и так, Джефф. Но пожалуйста, учтите, что в истории было много святых Георгиев, покровителей многих стран и городов, и что пустынный пейзаж, в котором происходит эта встреча, едва ли напоминает о садах Англии. Более широкий смысл здесь в том, что наша цель – выйти за рамки простого патриотизма. Мы готовы анализировать слова «Земли надежды и славы», но петь их не будем. Вы понимаете, о чем я?

Ее высказывания носили корректирующий, но не уничижительный характер; она элегантно уводила нас в сторону от очевидных вещей.

– При этом не забывайте, что бедный змий, который терроризировал город, изображенный на заднем плане – доказательством чему служат изображенные на переднем плане расчлененные тела предшествующих жертв, – не просто пример ужасного дикого животного, пострашнее тех разъяренных слонов, что творят бесчинства в Индии. Змий символичен. Обитающий в Каппадокии, он служит олицетворением языческой земли до пришествия святого Георгия, который вознамерился продемонстрировать мощь мускулистого или, скорее, воинственного христианства. И продолжая эту религиозную раскадровку, мы увидим, как укрощение змия напрямую ведет к обращению в христианство всего региона. Поэтому Карпаччо совместил на своем полотне и стоп-кадр из боевика, и убедительное пропагандистское послание. Один из секретов успеха христианства в том, что нанимать нужно только самых лучших кинематографистов.

Чему она, вне сомнения, нас научила, так это тому, что осмысление истории требует времени и усилий; более того, история не будет ждать неподвижно и безучастно, когда мы решим навести на нее подзорную трубу или телескоп; напротив, история – она живая, кипучая, порой даже неудержимая. Полагаю, «формирующие годы» Э. Ф. пришлись на пятидесятые, однако она не служила их воплощением, как не воплощала собой эпоху Просвещения или четвертый век нашей эры. Подобно античной богине – да, я отдаю себе отчет в своих словах, – она будто оставалась в стороне от хода времени, а быть может, и возвышалась над ним.

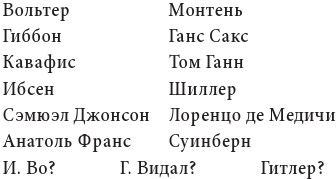

– Мне хотелось бы предположить, что поражение может открыть нам больше, чем успех, а тот, кто не умеет проигрывать, – больше, чем принимающий поражение достойно. Более того, отступники всегда вызывают у нас больший интерес, чем правоверные и священномученики. Отступники – проводники сомнения, а сомнение – в первую очередь пылкое сомнение – это признак деятельного ума. Ранее я упоминала Юлиана Отступника. Принимая во внимание нашу сущность, нам целесообразно избрать отправным пунктом поэта Суинберна. Алджернон Чарльз Суинберн сам был отступником, восставшим против викторианских ценностей. Однако следует заметить, что он отличался некоторой аффектацией, если не сказать – истеричностью. Хрестоматийный пример ученика частной школы, познавшего на себе в прямом и переносном смыслах жестокость – а для кого-то, возможно, радость – телесных наказаний. Он шел по традиционному британскому пути разложения, и вырвал его из этой трясины поэт второго ряда Теодор Уоттс-Дантон, который поселил парня у себя в полуособняке под названием «Пайнс», что в Патни-Хилл, район Патни. Судьба, согласитесь, – известная насмешница, верно? Конечно, мотив грешника, вставшего на путь истинный, широко использовался в Викторианскую эпоху, но от этого не становился более притягательным. Впрочем, я немного уклонилась от темы.

Суинберн включил в свой «Гимн Прозерпине» следующие достопамятные строки:

Ты победил, галилеянин бледный,

но серым стал в твоем дыханье мир,

А мы, испивши вод хмельных из Леты,

на тризне в забытьи сыграли пир.

Фразу о бледном галилеянине, безусловно подразумевающую Иисуса из Назарета, Юлиан Отступник якобы произнес, умирая на поле боя. Знаменитые последние слова, признающие победу христианства над язычеством. Юлиан действительно стал последним языческим императором. Причина, по которой в газетах – как минимум в языческих – его могли назвать «стойким оловянным солдатиком». Ученый-воин: перед походом в Галлию он получил в подарок от императрицы Евсевии библиотеку, чтобы иметь возможность философствовать между сражениями. Странным образом Суинберн не упоминает имени Юлиана. Однако в названии стихотворения видим имя Прозерпины, которая, помимо прочих заслуг, была богиней и защитницей Рима в древние времена. Теперь же ее место собирались отдать другой заступнице – Марии, матери Иисуса Христа, которая и опекает город с тех самых пор.

Мы могли бы предположить, что слова Юлиана выражают не что иное, как достойное принятие духовного поражения. Ничего подобного. Суинберн, наряду с многими выдающимися предшественниками, считает этот эпизод злосчастным поворотом в европейской истории и цивилизации. Древнегреческие и древнеримские боги были богами света и радости; мужчины и женщины осознавали, что жизнь одна, поэтому свет и радость необходимо найти на земле, до перехода в небытие. В свою очередь, эти новые христиане повиновались Богу тьмы, страдания и рабства, провозгласившему, что свет и радость существуют только после смерти на созданных Им небесах, путь к которым наполнен печалью, грехами и страхом. «На тризне в забытьи сыграли пир», вот уж точно. В этом вопросе Юлиан Отступник и Суинберн солидарны.

Разумеется, – продолжала Э. Ф., – нам следует избегать жалости к себе. Неужели разумно утверждать, что в триста шестьдесят третьем году нашей эры в пустынях Персии история пошла не тем путем, а спустя шестнадцать столетий мы, как оказалось, вытянули несчастливый билет, позволивший нам кричать во все горло: «Мы тут ни при чем!»? Проще поверить, что чаша сия не миновала никого, а несчастливый билет – норма. Поэтому историческая жалость к себе не более привлекательна, чем персональная.

Уж в чем, а в этом никто не мог бы обвинить Элизабет Финч.

Еще она использовала такой прием: перед тем как начать лекцию, выясняла, что нам известно по конкретной теме. Этих моментов мы побаивались. Что мы вообще знали о чем бы то ни было? Специалисты из нас были аховые. Однако ее подход нас приободрил: «Неправильных ответов не бывает, даже если все ответы неверны». Так она сказала после объявления очередной темы – «Рабство и его отмена».

Суммирую наши ответы. Уильям Уилберфорс, отец Мыльного Сэма. Гарриет Бичер-Стоу. Тринадцатая поправка, Авраам Линкольн. Работорговцы из Африки, которые первыми стали продавать невольников для переправки. Среди торговцев были как африканцы, так и арабы. Рабовладение распространилось по всему миру. Королевский военно-морской флот патрулировал моря, задерживая и обыскивая суда, подозреваемые в работорговле. В случае изъятия «собственности» рабовладельцам выплачивали компенсацию, но тому, кто сам побывал в рабстве, никаких компенсаций не полагалось (Джефф).

– Так, – сказала Э. Ф. – Очень хорошо.

Подразумевалось, что наши ответы худо-бедно соответствуют ее ожиданиям. Какие-нибудь даты, пожалуйста. Год принятия Тринадцатой поправки. Нет ответа? Тысяча восемьсот шестьдесят пятый. Декларация независимости. Верно, тысяча семьсот семьдесят шестой. В каком году первые колонисты высадились у Плимутской скалы? Короткое жаркое обсуждение, как во время студенческой викторины. В тысяча шестьсот двадцатом, очень хорошо. И заключительный вопрос: в каком году рабы впервые были доставлены в одну из английских колоний, носившую по иронии судьбы название Пойнт-Комфорт? Нет? Никто не вспомнил?

Она выдержала паузу.

– В тысяча шестьсот девятнадцатом.

Более не распространяясь, она дала нам немного времени для размышлений и подсчетов: например, в том плане, что рабы и британцы прибыли одновременно, а значит, британцы на том континенте владели рабами чуть ли не вдвое дольше, нежели американцы.

– И это заставляет меня перевести вопрос в более широкую плоскость. – У Э. Ф. для каждого вопроса находилась более широкая плоскость. – Видный французский историк и мыслитель девятнадцатого века Эрнест Ренан говорил: «Забвение, или, лучше сказать, историческое заблуждение, является одним из главных факторов существования нации».

Но заметьте, пожалуйста, чего он не говорил. Он не говорил: «Забвение, или, лучше сказать, историческое заблуждение, является одним из главных факторов создания нации». Это, казалось бы, тоже справедливое замечание, но намного менее провокационное. Нам знакомы основополагающие мифы, которые используют и настойчиво распространяют отдельные страны. Мифы о героической борьбе против государства-захватчика, против тирании знати и Церкви, о противостояниях, в которых создавались мученики, чья кровь орошает хрупкие ростки свободы. Но Ренан ведет речь не об этом. Он утверждает, что историческое заблуждение является одним из главных факторов существования нации. Другими словами, чтобы верить в чаяния – какими они нам видятся – своей нации, мы должны постоянно, день изо дня, обманывать себя в малых и больших поступках, постоянно репетируя наши утешительные сказки на ночь. Мифы о расовом и культурном превосходстве. Веру в благосклонных монархов, непогрешимых пап, честные правительства. Убежденность, что религия, в которой мы рождены или живем по собственному выбору, – это одна-единственная истинная вера среди сотен языческих и богоотступнических сект.

И это различие между нашей сущностью и нашей кажимостью в собственных глазах естественным образом приводит к такому качеству, как лицемерие, хрестоматийный пример которого являют собой британцы. То есть хрестоматийный в глазах других наций, ослепленных своим собственным лицемерием.

Как ни странно, именно после этой лекции мы с Анной впервые поссорились. В виде исключения мы зашли вместе с нашей группой в студенческий бар. Отчего наш конфликт оказался прилюдным и особенно разрушительным. Первой начала она.

– Хочу сказать одно: никакой личной ответственности я не чувствую.

– Но у вас тоже была империя, у вас были рабы.

– Это относится ко всем европейским странам. Даже к Бельгии с ее Брюхелем.

Я посмеялся над ее пришепетыванием, которое в других обстоятельствах счел бы очень милым.

– Да уж, Бельгия – она почище всех прочих была, – согласился я. – Конрад. «Сердце тьмы».

– Но я-то так или иначе от Брюхеля далека.

– А тебе не кажется, что есть такое понятие – коллективная ответственность?

– Вот именно, – вклинился Джефф, – как у народа Германии под водительством любимого мемуариста Элизабет Финч.

Нас обоих раздосадовало такое вмешательство.

– Я не ощущаю и не несу ответственности за то, что творили выходцы из моей страны – солдаты и торговцы – за многие века до моего появления на свет. Тем более что мои предки сами были на рабском положении в одной из беднейших провинций Голландии.

– Твои предки (а): не были рабами, которых каждый волен покупать, продавать, насиловать, истязать и убивать. И (б): разве не в том заключается миссия потомков рабов, чтобы объяснять нам, не угнетает ли их память о тех жутких преступлениях, которые творились против их предков, и о тех страданиях, которые по сей день с ними?

– Давай-давай, Нил, мы из тебя еще сделаем левака.

– Отвали, Джефф.

Но я даже не смотрел в его сторону. Я смотрел только на Анну. Все остальные помалкивали.

– Ну не получится у вас навязать мне ответственность. Или вину. Это не про меня. Уж извините. Разговор окончен.

– Я вовсе не подталкиваю тебя к каким-либо поступкам или состояниям. Ты – такая, какая есть.

– Вот спасибо, что напомнил. Спасибо, что позволил мне быть собой. Как там звучит изречение, которое любит цитировать твоя святейшая Элизабет Финч? «Из существующих вещей…»

Боже правый, теперь и она ополчилась на Элизабет Финч.

– «Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет». Эпиктет.

– Без тебя знаю, что долбаный Эпиктет. Я другое хочу сказать: голландское рабство, о котором, подозреваю, тебе известно крайне мало, ко мне отношения не имеет, и ты на это повлиять не способен.

– Да я и не пытаюсь.

– Еще как пытаешься.

Даже не опустошив свои стаканы, мы разошлись в разные стороны. Может, и верно говорится: все споры на самом деле – не о том. Но сквозь призму времени видно, что тот случай стал поворотным пунктом.

В конце учебного года нам задали написать эссе. Тему каждый должен был придумать сам, но желательно – а точнее, обязательно – в рамках нашего курса лекций. Помню, как Элизабет Финч лукаво добавила:

– Кто захочет, сможет прийти на консультацию со своими наработками.

Между собой мы почти не касались этого задания, чтобы никому не дарить свои мысли. Лекции Э. Ф. нас увлекли, но вместе с тем показали, как мало оригинальных идей рождается в наших незрелых мозгах.

Мое эссе так и не родилось в срок. Я по-всякому жонглировал некоторым количеством широких понятий – непрочность исторической истины, слабость человеческой натуры, переменчивость религиозных убеждений и так далее, – но, помнится, написал лишь пару абзацев. Меня в то время поглотили другие проблемы: хрупкость человеческих отношений и неустойчивость брака. Я уже года два был в разводе и продолжал открывать для себя иллюзорность такой материи, как чистый правовой разрыв. Боль, обида, финансовые терзания – они до сих пор никуда не делись. Тут самому здравомыслящему человеку недолго оказаться в плену навязчивых состояний, мстительности, жалости к себе, а попросту говоря – свихнуться, причем порой из-за какого-нибудь рядового письма от адвоката, после первого сеанса у нового психоаналитика или в результате взрослого, казалось бы, разговора о будущем ребенка. Впрочем, не буду грузить вас подробностями, чтобы не грузить ими себя.

Я подошел к Э. Ф. и, как мог, объяснил, что за последнее время лишился мозгов и куска сердца.

– Простите, – сказал я напоследок, – у меня такое ощущение, что я вас подвел.

Мне втайне хотелось, чтобы она стала меня утешать. Но вместо этого она негромко сказала:

– Я убеждена: это временно.

Зациклившись на собственных проблемах, я решил, что она имеет в виду кризис, накрывший меня после развода. Но впоследствии понял: она подтвердила, что я не оправдал ее надежд, однако указала, что это поправимо. Что в будущем я так или иначе перед ней реабилитируюсь. Такое случалось нередко: она произносила некие фразы, которые повисали в воздухе, но запоминались и спустя годы раскрывали свой смысл.

Я никогда не отличался склонностью к авантюрам. Те житейские решения, которые по ошибке можно причислить к авантюрным (жениться, развестись, зачать внебрачного ребенка, уехать на неопределенный срок за рубеж), объяснялись либо нервным перевозбуждением, либо трусостью. Если, как утверждал философ, одни вещи находятся в нашей власти, а другие нет, причем свобода и счастье зависят от нашего умения отличить одно от другого, то моя жизнь вечно шла вразрез с философией. Я метался вверх-вниз, вправо-влево, от уверенности в своей власти над событиями – к пониманию безнадежности всего сущего и собственной несостоятельности, как в плане постижения, так и в плане бытия. Здесь я, в принципе, не отличался от большинства.

Я действительно подвел Э. Ф. Получил от нее одно-единственное задание, но и с ним не справился. Она проявила снисхождение, причем особого рода, свойственного только ей. Ничем меня не задев. Когда я уже собрался уйти, что-то меня остановило, и в момент нервного перевозбуждения (вызванного страхом никогда больше не увидеть Э. Ф.) выдавил, отводя глаза:

– Я знаю, так не принято…

– Да-да?

– Но не согласитесь ли вы… то есть… не могли бы мы с вами где-нибудь посидеть… или даже… пообедать?

Только теперь я поднял на нее взгляд: она улыбалась.

– Нил, дорогой, конечно. И лучше всего, мне кажется, было бы вместе пообедать.

Так начался новый этап моей жизни. Раза два-три в год мы встречались в итальянском ресторанчике поблизости от ее дома, в западной части Лондона. Правила были ясны, хотя никогда не проговаривались вслух. Я приезжал ровно в час; она уже сидела за столиком и курила. Мы заказывали пасту дня, зеленый салат, по бокалу белого вина и по чашке черного кофе. Однажды, еще на первых порах, я, в нарушение установленного порядка, заказал эскалоп из телятины.

– Ну как? – Она резко перегнулась через стол. – Сплошное разочарование?

Обед продолжался ровно час с четвертью. Платила всегда Э. Ф. Стоило мне присесть к столу, как она спрашивала: «Ну, с чем ты сегодня пришел?» – перекладывая инициативу на меня, но я не возражал. И, зная, что впереди у нас ровно час с четвертью, я не только сознательно выбирал тему разговора, но и в некоторой степени… нет, на полную мощность… включал мозг. Ее присутствие делало меня умнее. Откуда-то всплывали знания, рассказ становился более связным. И мне отчаянно хотелось ее порадовать.

Как я уже сказал, она была совершенно не публичной персоной, да и не стремилась таковой стать. Ни ее темперамент, ни способности не были заточены на известность. Сдается мне, она даже не рассматривала этот вопрос. Помню, как-то раз она заметила, что у древних греков Клио была музой истории: ее изображали с книгой или со свитком в руке, «а в наш более просвещенный век американцы вручают премию „Клио“ за достижения в рекламе». Ко всему прочему Клио считалась и музой игры на лире, но для прославления успешных рекламщиков почему-то не приглашают музыкантов с лирами. У нее была особая манера речи: лукаво-ироничная, а оттого совершенно не обидная – по крайней мере, для нас – и лишенная всяческой покровительственности. Вдобавок таким способом она как бы убеждала: «Не принимайте на веру провозглашенные ценности своего времени».

За одним из таких обедов я спросил, почему она решила посвятить себя обучению взрослых.

– Меня не привлекает отсутствие любознательности, – ответила она. – Как ни парадоксально, юные более самоуверенны, а их устремления, хотя и объективно туманные на посторонний взгляд, представляются им четкими и достижимыми. У взрослых не так… некоторые, конечно, поступают на вечернее отделение, чтобы только потрафить своим желаниям, но большинство все же руководствуются тем, что в их жизни чего-то недостает, что они, вероятно, нечто упустили, а теперь им дается шанс – и, возможно, последний – наверстать упущенное. И меня это глубоко трогает.

Мне вспомнилось, как встретил ее наш поток: затяжным благоговейным молчанием, ощущением неловкости и скрытой насмешкой, но очень скоро на смену всему этому пришла искренняя теплота. А вместе с тем и определенная забота: мы каким-то чудом уловили в ней неприспособленность к этому миру, некую уязвимость, рождаемую, как видно, возвышенным образом мыслей. Но с нашей стороны тоже не было и тени покровительственного тона.

С годами до меня дошло и то, что ее описание взрослых обучающихся целиком и полностью относилось ко мне; без сомнения, именно поэтому я и поддерживал с ней знакомство после вручения дипломов. И еще потому, что она сама мне это разрешала.