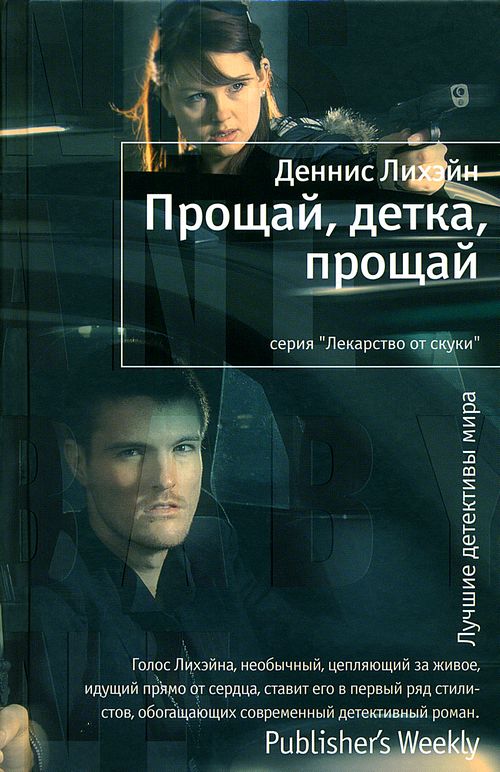

Книга: Прощай, детка, прощай

Прощай, детка, прощай

Посвящается моей сестре Морин и братьям Майклу, Томасу и Джерарду. Спасибо вам за поддержку, спасибо, что терпели меня. Я понимаю, это было непросто. Также посвящается Джей Си Пи, которому не на что было надеяться

Всякий, знающий Бостон, Дорчестер, Южный Бостон и Куинси, а также карьеры Куинси и заповедник Блю-Хиллс, заметит, что с их географией и топографией я обращаюсь очень вольно. И это вполне сознательно. Все эти географические объекты существуют на самом деле, но в книге изменены в соответствии с требованиями повествования и по воле моей фантазии, так что должны считаться всецело вымышленными. Более того, сходство героев романа с конкретными людьми, ныне здравствующими или ушедшими из жизни, а также описываемых событий с реальными — совершенно случайно.

Задолго до того, как солнце найдет залив, в темень выходят рыбачьи лодки. В основном — на лов креветок, иногда за марлинами или тарпонами. Ловом креветок занимаются преимущественно мужчины, эту работу они оставляют для себя. Женщин среди них почти нет. Это — побережье Техаса, и оттого, что за два столетия морского промысла столько народу здесь нелегко рассталось с жизнью, потомки погибших в море и их выжившие друзья считают, что честно заработали право на свои предрассудки, ненависть к конкурентам-вьетнамцам, недоверие к любой женщине, берущейся за эту черную работу — возиться в темноте с толстым тросом, усаженным крючками, которые норовят впиться в кисть и разорвать кожу между фалангами пальцев.

Капитан траулера сбавил обороты, и стали слышны лишь тихий рокот двигателя да плеск аспидных волн.

— Были бы, — сказал один рыбак в предрассветной мгле, — все бабы как Рейчел. Вот это — женщина.

— Да, это женщина что надо, — кивнул другой. — Будь я проклят. Да, сэр.

Рейчел в Порт-Меса сравнительно недавно. Приехала она сюда со своим мальчонкой в прошлом июле на видавшем виды пикапе «додже», сняла небольшой дом в северной части городка, забрала вывеску с надписью «Найму помощницу» из окна «Последней стоянки Крокетта», бара, что примостился у пристани на старых сваях, наклонившихся в сторону моря.

Фамилию ее здесь узнали только через несколько месяцев: Смит. В Порт-Меса Смитов так и тянет. Было у нас и несколько Доу. На половине судов, ведущих промысел креветок, все люди, от чего-то бежавшие. Спят они, когда большая часть мира бодрствует, работают, пока она спит, а в остальное время пьют в барах, куда не всякий чужак сунется, выходят в море за добычей, в зависимости от времени года уходят на запад до Баха, на юг — до Ки-Веста и плату получают наличными.

Далтон Вой, владелец «Последней стоянки Крокетта», тоже платил Рейчел Смит наличными. Платил бы и золотыми слитками, если б она захотела, — с ее появлением за стойкой бара прибыль подскочила на двадцать процентов. И, хоть и трудно в это поверить, драться там тоже стали меньше. Обычно рыбак ступает на берег весь — и плоть, и кровь — пропеченный солнцем и от этого делается раздражительным, склонным покончить спор ударом бутылки или кия. А в присутствии красивых женщин — Далтон уж давно это заметил — рыбаки только хуже становятся. Чаще смеются, но становятся и более обидчивыми.

Но было в Рейчел что-то такое, что их успокаивало.

И одновременно предостерегало.

Это что-то, злое и холодное, нет-нет, бывало, да и промелькнет у нее в глазах, когда кто-нибудь переступит границу дозволенного, задержит руку у нее на запястье или отпустит несмешную сальную шутку. И в ее лице — тоже, в морщинах, в увядшей красоте, в следах бурной жизни, прожитой до Порт-Меса, в которой бывали и утра темней, и беды тяжелей, чем у большинства наших.

В сумочке Рейчел носила пистолет. Далтон Вой увидел его случайно, и единственное, что показалось ему при этом странным, так это то, что он нисколько не удивился. Каким-то непонятным образом он это и так знал. Каким-то непонятным образом все остальные тоже знали. После работы никто никогда не подходил к Рейчел на стоянке, не приглашал подвезти. Никто не провожал.

Но из глаз ее уходил холод, лицо покидала отрешенность, а в баре будто становилось светлей. Она двигалась по залу, как танцовщица, и каждый поворот и разворот, каждое движение руки было исполнено грации. Смеясь, она широко открывала рот, глаза сияли, и в баре каждый силился придумать новую шутку, еще лучше той, что сейчас ее рассмешила, просто чтобы услышать ее смех.

И потом — ее мальчонка, очаровательный белокурый парнишка. Нисколько не похож на нее, но, стоило ему улыбнуться, всякому становилось ясно, что это сынок Рейчел. Может, как и у матери, у него слишком часто менялось настроение. И во взгляде иногда угадывалось предостережение, что для такого малыша очень необычно. Едва ходить научился, а уже научился вешать на мордашку табличку «Не беспокоить».

Пока Рейчел работала в баре, за мальчонкой присматривала пожилая миссис Хейли. Как-то она сказала Далтону, что еще не видела такого послушного мальчика и любящего сына.

— Из него, — сказала миссис Хейли, — большой человек должен вырасти. Президент или что-то в этом роде. На войне героем станет. Попомни мои слова, Далтон. Попомни.

Как-то на закате, по обыкновению прогуливаясь у бухты Бойнтон, Далтон увидел их. Рейчел, зайдя на мелководье по пояс и держа мальчика под ручки, окунала в теплую воду. От солнца шелковистая поверхность воды — как золото, Далтону показалось, что Рейчел, купая в нем сына, исполняет какой-то древний ритуал, призванный сделать его неуязвимым для меча и копья.

Оба они смеются, и по янтарному морю за ними солнце разливает багрянец заката. Рейчел целует сына в шею, укладывает его ножки себе на бока, поддерживает его, а он откидывается назад. И оба глядят друг другу в глаза.

Далтон решил, что ничего прекрасней в жизни не видел.

Рейчел не заметила его, Далтон ей даже не помахал. Почувствовал себя лишним, втянул голову в плечи и пошел туда, откуда пришел.

Что-то случается с человеком при виде столь чистой любви. Он начинает считать себя ничтожным, скверным, недостойным. Ему становится стыдно.

Увидев мать и дитя, играющих в янтарной воде, Далтон Вой понял простую истину: за всю жизнь его ни секунды никто так не любил.

Никто никогда не любил? Черт! Эта любовь казалась такой чистой, чуть ли не преступной.

Бабье лето 1997 года

Каждый день в полицию США поступает в среднем две тысячи триста заявлений о пропаже детей. Чаще всего их похищают друг у друга разведенные супруги, более чем в половине случаев место нахождения ребенка легко устанавливается, и домой такие дети возвращаются в течение недели.

Другая часть из этих двух тысяч трехсот убегает из дому. Опять-таки большинство из них в розыске находится недолго, таких обычно сразу или почти сразу находят — чаще всего дома у кого-нибудь из их друзей.

Еще одна категория пропавших детей — нелюбимые и ненужные, их выгоняют или они убегают из дома сами, но родители не пытаются вернуть беглецов. Такие часто укрываются под навесами на конечных остановках автобусов, торчат на углах в кварталах красных фонарей и в конце концов попадают в тюрьмы.

Из ежегодно пропадающих восьмисот тысяч с лишним детей лишь тридцать пять — сорок тысяч Министерство юстиции относит к категории «похищенных не родственниками», то есть к случаям, когда полиция быстро исключает похищение членами семьи, побег и изгнание из дома, а также случаи, когда ребенок потерялся или получил телесные повреждения.

Каждый год безвозвратно пропадает по триста таких детей.

Ни родители, ни друзья, ни правоохранительные органы, ни детские приюты, ни центры, куда стекается информация о пропавших людях, — никто не знает, где они находятся. Возможно, в могилах; в подвалах или в логовах педофилов; на дне моря, вероятно, в дырах, существующих в материи вселенной, откуда о них уже больше не услышат.

Где бы ни были эти триста в год, они — без вести пропавшие. Минуту-другую мысль о таком ребенке тревожит тех, кто ознакомился с разыскным делом, но тяжелее всего приходится его родным.

Нет тела — нет доказательства ухода из жизни, для близких пропавший не умирает, но заставляет чувствовать пустоту.

И остается пропавшим.

— Жизнь сестры складывалась очень непросто, — рассказывал Лайонел Маккриди, расхаживая по нашему офису. Это был крупный мужчина с немного обвисшими щеками, что придавало ему сходство с гончей. Линия широких плеч круто поворачивала вниз, будто на них что-то давило. Застенчивой улыбкой он тоже напоминал косматую собаку, крепкое пожатие мозолистой руки впечатляло. Он был в коричневой камуфляжной куртке и в огромных ручищах мял бейсбольную кепку такой же расцветки. — Наша мама была… в общем, откровенно говоря, пьяница. Отец ушел, когда мы были совсем маленькие. В такой обстановке… по-моему… в общем, растешь озлобленным на весь мир. Чтобы разобраться, что к чему, понять, как жить дальше, нужно время. Дело не только в Хелен. У меня после двадцати тоже выдался сложный период, я был далеко не ангел.

— Лайонел, — одернула его жена.

Он выставил руку в ее сторону, как бы показывая, что должен высказать это сейчас, иначе не сможет вообще.

— Мне повезло, я встретил Беатрис, образумился. Я ведь что хочу сказать, со временем, если хотя бы иногда попадаешь в нормальную среду — вырастаешь из этого, стряхиваешь с себя всю эту дрянь. Моя сестра еще растет, вот что я хочу сказать. Может быть. Ведь жизнь у нее была нелегкая и…

— Лайонел, перестань извиняться за Хелен. — Беатрис провела ладонью по коротко стриженным клубничного цвета волосам. — Сядь, дорогой. Пожалуйста.

— Я просто пытаюсь объяснить, что Хелен жилось несладко.

— Тебе тоже, — возразила Беатрис, — но ты же хороший отец.

— Сколько у вас детей? — спросила Энджи.

Беатрис улыбнулась:

— Один, Мэтт, пять лет. Поживет с моим братом и его женой, пока не найдем Аманду.

При упоминании о сыне Лайонел оживился.

— Отличный парень, — сказал он и сам чуть смутился от такого явного проявления родительской гордости.

— А Аманда? — спросил я.

— Чудесный ребенок, — сказала Беатрис. — Но она слишком маленькая, вряд ли могла уйти сама.

Аманда Маккриди исчезла три дня назад. С тех пор, казалось, весь Бостон сосредоточился исключительно на ее поисках. Полиция задействовала в них большие силы, чем четыре года назад при охоте на Джона Сэлви после стрельбы в клинике абортов. Мэр пообещал придать поискам Аманды приоритет перед другими городскими делами. СМИ только и говорили что об исчезновении ребенка: этой теме посвящали передовицы обе утренние газеты, она же шла главным материалом в вечерних новостях всех трех основных телеканалов, и каждый час, перемежая мыльные оперы и беседы в студии, выходили специальные новостные выпуски.

И за три дня — никакого результата. Даже намека на результат.

Аманда Маккриди к моменту исчезновения прожила на этом свете четыре года и семь месяцев. Мама уложила ее спать в субботу вечером, заглянула к ней около половины девятого, а на следующее утро в начале десятого увидела пустую кроватку.

Приготовленные на утро розовая футболка, джинсовые шортики, розовые носочки и белые кроссовки исчезли, как и любимая кукла Аманды по имени Горошина, светловолосая копия своей хозяйки. Следов борьбы в комнате не обнаружили.

Хелен с дочерью жили на втором этаже трехэтажного дома. Аманду могли похитить, поставив лестницу под окно спальни и открыв раму с москитной сеткой, но вряд ли. Ни на этой раме, ни на подоконнике не нашли никаких следов проникновения в комнату, в земле под окном углублений от лестницы не осталось.

Если четырехлетний ребенок не вздумал вдруг сам уйти из дому посреди ночи, значит, похититель вошел через парадную дверь. Он не взламывал замок и не отжимал дверь от косяка, в этом попросту не было необходимости — дверь держали незапертой.

Это обстоятельство выплыло на свет, и Хелен Маккриди изрядно досталось от журналистов. Через сутки после исчезновения бостонская газета «Новости», аналог «Нью-Йорк пост», вышла с таким заголовком на первой полосе:

ЗАХОДИТЕ:

Мама малышки Аманды оставила дверь незапертой.

Под заголовком поместили две фотографии: на одной Аманда, на другой — парадная дверь квартиры настежь открыта. Под нее явно что-то подложили, чтобы смотрелось поубедительней. В полиции заявили, что наутро, когда обнаружилось исчезновение Аманды, дверь — да, была не заперта, но и не была так широко распахнута.

Для большинства жителей города такие тонкости особого значения не имели. Хелен Маккриди оставила четырехлетнюю дочь одну в незапертой квартире, а сама пошла к соседке Дотти Мэхью смотреть телевизор — две комедии и кинофильм недели, под названием «Грехи ее отца» с Сюзан Сомерс и Тони Кертисом в главных ролях. После новостей начался развлекательный выпуск «В выходные вечером», Хелен досидела до середины и вернулась домой.

Примерно три часа сорок пять минут Аманда оставалась одна в незапертой квартире, и за это время она либо вышла из дома сама, либо ее похитили.

Мы с Энджи, как и весь город, внимательно следили за развитием событий и, как и все остальные, не знали, что думать. Хелен Маккриди успешно прошла испытание на детекторе лжи, не оставив полиции ни одной зацепки. Поговаривали, что к поискам привлекают экстрасенсов. На улице стояло бабье лето, большинство окон в доме в ту роковую ночь были открыты. Соседи и случайные прохожие не заметили ничего подозрительного, не слышали ничего такого, что можно было бы принять за детский крик. Никто не видел ни малолетнего ребенка, идущего по улице в одиночку, ни подозрительного человека, ни людей с ребенком или странным на вид свертком в руках.

Аманда Маккриди будто сквозь землю провалилась.

Сегодня днем к нам заходила невестка Хелен, Беатрис Маккриди. Вряд ли мы сможем сделать для ее племянницы нечто, чего еще не сделали сотня полицейских, половина бостонских журналистов и тысячи простых горожан.

— Миссис Маккриди, — сказал я, — поберегите ваши деньги.

— Но если они помогут спасти Аманду…

Вечером в среду, когда час пик на проспекте внизу под окнами утих до редких гудков и всхрапов двигателей, мы с Энджи сидели в офисе на колокольне церкви Святого Варфоломея в Дорчестере и слушали, как дядя и тетя Аманды излагают суть дела.

— Кто отец девочки? — спросила Энджи.

По-видимому, обязанность отвечать на подобные вопросы была возложена на плечи Лайонела.

— Не знаем. Возможно, Тодд Морган. Он уехал из города сразу после того, как Хелен забеременела. С тех пор о нем не слышали.

— Но список возможных отцов довольно длинный, — поджав губы, произнесла Беатрис.

Лайонел уставился в пол.

— Мистер Маккриди. — Я негромко попытался вывести его из созерцательного состояния.

Он поднял глаза:

— Лайонел.

— Пожалуйста, Лайонел, присядьте.

После недолгой борьбы с самим собой он устроился на стуле по другую сторону стола.

— Этот Тодд Морган… — сказала Энджи, записав имя в блокнот. — Полиции известно, где он находится?

— В Мангейме, в Германии, — ответила Беатрис. — Его армейская часть там базируется. В ту ночь он был на базе.

— Его исключили из списка подозреваемых? — спросил я. — Не мог он для такого дела нанять кого-нибудь?

Лайонел откашлялся.

— В полиции говорят, он мою сестру знать не хочет и, как бы то ни было, не считает Аманду своим ребенком. — Взгляд у Лайонела был добрый и растерянный. — Так и сказал, мол, «нужна была бы мне доченька, чтобы срала и орала все время, я бы себе немецкую завел».

Видно было: чтобы повторить эти слова, Лайонелу пришлось сделать над собой усилие. Я кивнул.

— Расскажите о Хелен.

Рассказать они смогли немного. Хелен Маккриди была младше Лайонела на четыре года, то есть сейчас ей двадцать восемь. В первый же год после перехода в среднюю школу имени монсеньора Райана она бросила учебу, осталась без аттестата о среднем образовании, правда, все-таки собиралась его получить, но собиралась уже давно. В семнадцать лет уехала с каким-то типом на пятнадцать лет ее старше. Они прожили полгода на стоянке автоприцепов в Нью-Гэмпшире, после чего Хелен вернулась домой с синяками на лице. Тогда же она сделала первый из своих трех абортов. С тех пор сменила несколько мест работы: кассиром в «Зайди и купи», секретарем в «Шахматном короле», работником химчистки, приемщицей на почте, но больше полутора лет нигде не удерживалась. После исчезновения Аманды она взяла отпуск на своей работе, которая оставляла ей много свободного времени и состояла в управлении лотерейным аппаратом в «Маленьком персике». И, судя по всему, выходить из этого отпуска Хелен не собиралась.

— Но девочку она любила, — закончил рассказ Лайонел.

Беатрис, похоже, придерживалась иного мнения, но промолчала.

— Где сейчас Хелен? — спросила Энджи.

— У нас, — ответил Лайонел. — Юрист говорит, что мы должны ограничить ее общение с посторонними как можно дольше.

— Почему? Ведь пропал ребенок. Почему не привлечь общественность? По крайней мере, опросить соседей по улице?

Лайонел открыл рот, потом закрыл и посмотрел на свои ботинки.

— Это не для Хелен, — сказала Беатрис.

— Почему же? — спросила Энджи.

— Потому что… ну, потому что это Хелен.

— Полиция прослушивает телефон у нее на квартире на случай, если потребуют выкуп?

— Прослушивает, — сказал Лайонел.

— А Хелен совсем в другом месте, — заметила Энджи.

— Ей и так досталось. Ей важно, чтобы в ее жизнь не вторгались. — Лайонел с вызовом поглядел на нас.

— О, — сказал я. — Чтобы не вторгались.

— Ну, разумеется, — сказала Энджи.

— Послушайте, — Лайонел опять стал мять в руках кепку, — я понимаю, как это выглядит со стороны. Понимаю. Но каждый беду переживает по-своему. Так ведь?

Я неуверенно кивнул.

— Если у нее было три аборта, — начал я, и Лайонел поморщился, — что побудило ее родить Аманду?

— По-моему, возраст. — Лайонел подался вперед, лицо его просветлело. — Видели бы вы, как она изменилась во время беременности. Жизнь обрела смысл, понимаете? Она думала, что с появлением ребенка все наладится.

— Для нее — да, — заметила Энджи. — А как насчет ребенка?

— Вот как раз об этом я ей и говорила, — вставила Беатрис.

Лайонел обернулся к женщинам, в его глазах заплескалось отчаяние.

— Они были нужны друг другу. Я так думаю.

Беатрис посмотрела на свои туфли, Энджи — в окно.

Лайонел снова обратился ко мне:

— Это действительно так.

Я кивнул, и его лицо гончей собаки приняло умиротворенное выражение.

— Лайонел, — сказала Энджи, продолжая смотреть в окно, — я читала газеты. Никаких предположений о возможном похитителе нет. Полиция ничего сделать не может, и, судя по тому, что пишут, у Хелен тоже нет никаких идей по этому поводу.

— Знаю, — кивнул Лайонел.

— Хорошо. — Энджи отвернулась от окна и посмотрела на него. — Что же, по-вашему, произошло?

— Не знаю, — сказал он и так скрутил кепку, что мне показалось, она сейчас порвется в его ручищах. — Ее будто летающая тарелка унесла.

— Хелен с кем-нибудь встречалась последнее время?

Беатрис фыркнула.

— Был у нее кто-нибудь постоянный? — спросил я.

— Нет, — ответил Лайонел.

— Пишут, что она поддерживала отношения с сомнительными личностями, — заметила Энджи.

Лайонел пожал плечами, будто иначе и быть не могло.

— Она обычно торчит целыми днями в «Филмо Тэп», — сказала Беатрис.

— Самый большой притон в Дорчестере, — заметила Энджи.

— А сколько баров борются за честь таковым считаться! — сказала Беатрис.

— Не так уж он и плох. — Лайонел посмотрел на меня, надеясь на поддержку.

Я покачал головой.

— Постоянно приходится ходить с пистолетом, Лайонел, но в «Филмо» мне все равно как-то не по себе.

— «Филмо» известен как бар наркоманов, — сказала Энджи. — Героин и кокаин там толкают, как жареные куриные крылышки. Ваша сестра употребляет наркотики?

— Вы имеете в виду героин?

— Имеются в виду любые наркотики, — сказала Беатрис.

— Травку иногда курит, — сказал Лайонел.

— Иногда? — переспросил я. — Или часто?

— Часто — это сколько?

— Кальян, бумагу для самокруток на тумбочке у кровати держит? — спросила Энджи.

Лайонел покосился на нее.

— У Хелен нет зависимости, — сказала Беатрис. — Она просто иногда балуется.

— А кокаин?

Беатрис кивнула, и Лайонел, ошеломленный, посмотрел на нее.

— Таблетки?

Беатрис пожала плечами.

— Колется?

— Нет-нет, — поторопился Лайонел.

— Насколько я знаю, нет, — сказала Беатрис и задумалась. — Нет. Мы видели ее в шортах и рубашке без рукавов все лето. Никаких следов не было.

— Погодите. — Лайонел выставил руку. — Погодите-ка. Мы же обсуждаем, как Аманду найти, а не вредные привычки моей сестры.

— Нам надо знать о Хелен все, о ее привычках и друзьях, — сказала Энджи. — Причины исчезновения ребенка обычно кроются в семье.

— Что это значит? — нахмурился Лайонел.

— Сядь, — сказала Беатрис.

— Нет. Я хочу понять, что это значит. Вы что же, думаете, моя сестра имеет какое-то отношение к исчезновению Аманды?

Энджи спокойно и пристально посмотрела на него:

— Это вы мне скажите.

— Нет, — громко сказал он. — Так? Нет. — Лайонел посмотрел сверху вниз на жену. — Она — не преступница, ясно? Она — женщина, потерявшая ребенка. Вам понятно?

Беатрис взглянула на него. По лицу невозможно было догадаться, что у нее на уме.

Лайонел долго смотрел на жену, потом перевел взгляд на Энджи.

— Лайонел, — окликнул его я, и он обернулся. — Вы сами сказали, что Аманду будто летающая тарелка унесла. Хорошо. Ее ищут пятьдесят полицейских. Может, и больше. Вы оба этим занимались. Соседи по улице…

— Да, — сказал он. — Многие. Отличные люди.

— Хорошо. Так где девочка?

Он уставился на меня так, будто я мог вдруг вытащить ее из ящика стола.

— Не знаю. — Он закрыл глаза.

— И никто не знает, — сказал я. — И если мы собираемся этим заниматься — я не хочу сказать, что мы обязательно…

Беатрис выпрямилась на стуле и пристально посмотрела на меня.

— Но если… надо исходить из того, что если Аманду похитили, то кто-то из близких к ней людей.

Лайонел снова сел.

— Вы все-таки думаете, что ее похитили?

— А вы так не думаете? — уточнила Энджи. — Четырехлетний ребенок сам убегает из дому, отсутствует три дня, и все это время никто его не видит?

— Да, — выдохнул он, как будто согласившись с чем-то, что знал, но до сих пор не сознавал. — Да. Наверное, вы правы.

— Так что же нам теперь делать? — спросила Беатрис.

— Хотите честно? — спросил я.

Она чуть наклонила голову.

— Даже не знаю.

— У вас сын скоро в школу пойдет, да?

Беатрис кивнула.

— Потратьте деньги, которые заплатили бы нам, на его образование.

Голова Беатрис осталась склоненной немного направо, на мгновение на лице возникло такое выражение, будто она получила пощечину.

— Вы что же, не возьметесь за это дело?

— Не знаю, есть ли в этом смысл.

— Ребенок про… — Беатрис повысила голос, заполнив им пространство небольшого помещения.

— Да, пропал, — перебила ее Энджи. — Да, но девочку ищут. Много народу. Новости смотрят почти все. Теперь жители города и, вероятно, почти всего штата могут узнать ее в лицо. И поверьте мне, теперь будут смотреть во все глаза.

Беатрис взглянула на Лайонела. Он слегка пожал плечами. Она отвернулась от мужа и стала буравить меня немигающим взглядом. Невысокая женщина, не более чем метр шестьдесят, бледное скуластое веснушчатое лицо в форме сердечка сохранило детскую округлость, нос кнопкой, вид не то чтобы очень солидный. Но вокруг нее была мощная аура, казалось, уступить и умереть для нее — одно и то же.

— Я пришла к вам, — сказала она, — потому что вы находите пропавших. Вы это умеете. Вы нашли типа, который перебил столько народу несколько лет назад, вы спасли того малыша и его мать с игровой площадки, вы…

— Миссис Маккриди…

— Меня все отговаривали к вам идти. И Хелен, и муж, и полиция. Все твердили, что я зря потрачу деньги, что Аманда не мой ребенок…

— Дорогая. — Лайонел прикрыл ее руку своей, но Беатрис стряхнула ее, подалась вперед и гневно уставилась на нас своими сапфировыми глазами.

— Мистер Кензи, вы сможете ее найти.

— Нет, — мягко сказал я. — Если ее надежно спрятали, не смогу. Если те, кто не хуже нас, не смогли — тоже не смогу. Мы просто еще двое, миссис Маккриди. Только и всего.

— То есть вы хотите сказать… — ледяным тоном произнесла она.

— Мы хотим сказать, — не дала ей договорить Энджи, — что пользы от лишних двух пар глаз будет немного.

— А вреда? Можете вы мне ответить на такой вопрос? Сильно эти две лишние пары повредят?

С точки зрения сыщика, если исключить побег из дома или похищение другим родителем, исчезновение ребенка сродни убийству: если дело не раскрыто в первые трое суток, скорее всего, оно не будет раскрыто вообще. Это вовсе не обязательно значит, что ребенок мертв, хоть вероятность такого исхода и велика. Но если ребенок жив, его положение определенно хуже, чем непосредственно после исчезновения. Потому что спектр мотиваций взрослых, оказывающихся рядом не со своим ребенком, крайне узок. Либо вы помогаете этому ребенку, либо вы его используете. Использовать детей можно разными способами — требовать с родителей выкуп, принуждать к труду, развращать для проституции и/или ради удовлетворения сексуальных потребностей похитителя, убивать в собственное удовольствие, — но ни один из этих способов не во благо ребенка. И если он останется жив и будет в конце концов найден, нанесенная ему психологическая травма так глубока, что следы ее не изгладятся, скорее всего, никогда.

За последние четыре года я убил двоих. На моих глазах умирали мой старый друг и женщина, которую я едва знал. Я видел самые отвратительные надругательства над детьми, знал мужчин и женщин, которые убивали импульсивно, наблюдал, как человеческие отношения разрушались от насилия.

И я устал от этого.

Аманду Маккриди искали уже как минимум шестьдесят или семьдесят часов, и мне вовсе не улыбалось обнаружить ее в каком-нибудь мусорном баке с запекшейся в волосах кровью. Я не хотел встретить ее через полгода при дороге с пустотой во взгляде, использованной каким-нибудь извращенцем с видеокамерой и списком адресов педофилов. Мне не хотелось смотреть в мертвые глаза живого четырехлетнего человека.

Я не хотел находить Аманду Маккриди. Хотел найти кого-нибудь другого. Но то ли оттого, что в последние несколько дней меня это дело зацепило, как и других жителей города, то ли оттого, что все это произошло по соседству, в нашем квартале, или просто потому, что слова «исчезновение» и «четырехлетней» не должны встречаться в одной и той же фразе, мы согласились через полчаса встретиться с Лайонелом и Беатрис Маккриди на квартире у Хелен.

— Так вы возьметесь за это дело? — спросила Беатрис.

Они с мужем поднялись, собираясь уходить.

— Мы должны это обсудить.

— Но…

— Миссис Маккриди, — сказала Энджи, — мы следуем заведенному порядку. Прежде чем на что-либо согласиться, мы должны взвесить все за и против. Что-то вроде производственного совещания.

Беатрис это явно не понравилось, но она понимала, что вряд ли может тут что-то поделать.

— Мы заглянем к Хелен через полчаса, — сказал я.

— Спасибо, — сказал Лайонел и потянул жену к двери.

— Да. Благодарю вас, — сказала Беатрис, но, как мне показалось, не вполне искренне.

Я подумал, что сейчас ее устроил бы лишь указ президента о розыске Аманды силами Национальной гвардии.

Мы прислушивались к затихающим шагам на лестнице колокольни, потом я смотрел из окна, как они вышли со школьного двора рядом с церковью и прошли к старенькому «додж-овену». Солнце ушло из моего окна на запад, небо в начале октября по-прежнему оставалось по-летнему белесым, но по нему уже плыли охристые разводы. С четвертого этажа донесся детский голос: «Винни, подожди! Винни!» — в нем угадывалось одиночество и незавершенность. Машина с супругами Маккриди выехала на проспект, развернулась, я смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду.

— Не знаю, — сказала Энджи, откинулась на спинку стула, положила ноги в кроссовках на стол и отбросила прядь волос со лба. — Просто не знаю, как тут быть.

Она была в черных лайкровых велосипедных шортах, свободной черной рубашке, надетой поверх белой майки. На черном красовалась белая надпись NIN,[1] а на спине — PRETTY НАТЕ MACHINE.[2] Эту рубашку она купила около восьми лет назад, но та до сих пор была как новая. Мы прожили с Энджи почти два года. Своему гардеробу она уделяла времени ничуть не больше, чем я своему, но мои рубашки через полчаса после того, как я их надевал, выглядели так, будто ими протирали движок автомобиля, а Энджи носила вещи годами, чуть ли не со школы, и все, чему положено быть белым, так и было белым. Женщины и их одежда часто поражали меня этими своими особенностями, и я решил, что это одна из тех загадок, которые мне не разгадать, например, что на самом деле случилось с Амелией Эрхарт[3] или куда делся колокол, когда-то висевший в нашем офисе.

— В каком смысле не знаешь, как быть?

— Исчез ребенок, мать не слишком озабочена поисками, напористая тетка…

— По-твоему, Беатрис слишком напориста?

— Как «свидетель Иеговы», одной ногой переступивший через порог твоей квартиры.

— Ну так она о племяннице беспокоится…

— Сочувствую ей. — Энджи пожала плечами. — Но этот ее напор мне все равно не нравится.

— М-да, способность противостоять напору — не самая твоя сильная черта.

Энджи швырнула в меня карандаш, я поискал глазами, чем бы бросить в нее в ответ.

— Все хиханьки да хаханьки, пока кто-то не останется без глаза, — проворчал я, ощупывая ногой пол под столом — вдруг карандаш завалялся.

— Ну что, дела у нас идут просто отлично, — сказала Энджи.

— Точно. — Карандаша ни под стулом, ни под столом не было.

— В этом году сделали больше, чем в прошлом.

— А ведь еще только октябрь. — Карандаша не оказалось ни в углублениях между половицами, ни под мини-холодильником. Может быть, он был уже там, где Амелия Эрхарт, Аманда Маккриди и колокол.

— Начало октября.

— Хочешь сказать, такое дело нам ни к чему?

— Слишком много мороки. Морока ни к чему.

Я смирился с тем, что карандаш не найти, и посмотрел в окно. Охристые разводы сгустились до кроваво-красных, белое небо, постепенно темнея, становилось голубым. В окне третьего этажа в доме напротив зажегся свет. Запах воздуха, проходившего через москитную сетку, напомнил о ранней юности и стикболе, о давно ушедшей беззаботности.

— У тебя есть возражения? — нарушила молчание Энджи.

Я пожал плечами.

— Говори сейчас же, а то схлопочешь.

Я обернулся и посмотрел на Энджи. Закатное солнце светило прямо в окно, и ее темные волосы отливали золотом. По опыту с другими женщинами я знал, что через некоторое время после сближения первым делом перестаешь замечать их красоту. Умом понимаешь, что она все та же, но ослабевает ее способность эмоционально переполнять и поражать тебя, доводить до опьянения. Однако до сих пор от одного только взгляда на Энджи сладкая боль растекается у меня в груди по нескольку раз на дню.

Энджи долго выдерживала мой взгляд.

— Я тоже тебя люблю, — сказала она.

— Да?

— Угу.

— И сильно?

— Когда как. — Она пожала плечами.

Мы сидели некоторое время молча. Взгляд Энджи, поблуждав по комнате, остановился на окне.

— Просто сомневаюсь, что именно сейчас нам нужен этот… бардак.

— Под бардаком имеется в виду?..

— Розыски пропавшего ребенка. Хуже того, бесследно исчезнувшего. — Она зажмурилась и втянула носом теплый воздух. — Мне нравится быть счастливой. — Энджи открыла глаза, но не отводила взгляд от окна. Ее подбородок слегка подрагивал. — Понимаешь?

Прошло полтора года с тех пор, как мы с Энджи довели до логического завершения то, что друзья называли романом и что тянулось больше десяти лет. И эти восемнадцать месяцев стали самыми прибыльными за всю историю нашего сыскного агентства.

Около двух лет назад мы закрыли или, лучше сказать, пережили дело Джерри Глинна. Первый за последние тридцать лет бостонский серийный убийца привлек к себе немало внимания, как и те, кому посчастливилось его поймать. Широкая слава — освещение в новостях по всей стране, нескончаемые перепечатки в таблоидах, две книги, написанные по следам событий, и слухи о том, что вот-вот должна выйти третья, — все это сделало нас с Энджи самыми известными детективами в городе.

На протяжении пяти месяцев после гибели Джерри Глинна мы не брались за новые дела, что, кажется, только сработало как дополнительная реклама. Закончив поиски пропавшей Дезире Стоун, мы снова занялись расследованиями, предварительно известив об этом заинтересованную общественность. Первые несколько недель на лестнице, ведущей на нашу колокольню, невозможно было протолкнуться. Не признаваясь себе, мы с ходу отказывались от дел, от которых веяло насилием или в которых требовалось исследовать темные стороны человеческой натуры. Нам требовалась передышка, поэтому мы работали только со случаями мошенничества со страховкой, должностными преступлениями в корпорациях и несложными разводами.

В феврале дошли до того, что сподвиглись на поиск игуаны, пропавшей у некой пожилой дамы. Омерзительную тварь звали Пыжик, это чудовище мужского пола сорока трех сантиметров в длину, переливающееся разными оттенками зеленого, как выразилась его владелица, было «негативно настроено по отношению к человечеству». Взяли мы Пыжика на лоне природы в пригороде Бостона. Бешено размахивая своим шипованным хвостом, он как ненормальный рванул по влажноватому полю для игры в гольф номер четырнадцать в «Бельмонт Хиле Кантри Клаб», за которым углядел возможность погреться на солнышке. Он замерз и сопротивления не оказал. Но на заднем сиденье служебной машины облегчился, выложив из себя все подчистую, так что стал похож на кожаный ремень. Правда, его владелица заплатила за чистку салона и щедро вознаградила нас за возвращение питомца.

Вот такой выдался год. Не требовавший никаких подвигов, зато щедрый в плане пополнения банковского счета. И хоть постыдишься потом рассказывать, что в самую гнилую погоду гонялся за полоумной ящерицей по площадке для гольфа, это все же лучше, чем когда в тебя стреляют. Гораздо лучше.

— Совсем мы с тобой хвост поджали, — констатировала недавно Энджи.

— Точно, — удовлетворенно кивнул я.

— А вдруг ее уже нет? — сказала Энджи, пока мы спускались по лестнице с колокольни.

— Тогда плохо.

— Хуже, чем просто плохо.

— Хочешь отказаться? — Я открыл дверь на задний двор школы.

Она посмотрела на меня, будто боялась облечь в слова, услышать себя и понять, что отказывается помочь попавшему в беду ребенку.

— Не хочу пока соглашаться.

Я кивнул, хорошо понимая, что она чувствует.

— Все вокруг этого исчезновения дурно попахивает, — пробормотала Энджи, пока мы ехали по Дорчестер-авеню к дому Хелен и Аманды.

— Согласен.

— Четырехлетки сами не пропадают.

— Уж это точно.

Люди, поужинав, выходили из домов, одни ставили на террасах шезлонги, другие тянулись к барам или спортивным площадкам покидать в сумерках мяч. В неподвижном воздухе пахло серой фейерверков.

Энджи подтянула колени к груди, уперлась в них подбородком.

— Пусть я трусиха, но ловля игуан на полях для гольфа меня вполне устраивает.

Мы свернули с Дорчестер-авеню на Сэвин-Хилл-авеню.

— Меня тоже, — сказал я.

Когда исчезает ребенок, пространство, которое он занимал, сразу заполняется десятками людей. Родственники, друзья, полиция, журналисты и корреспонденты, энергичные и шумные, создают ощущение сплоченности общества.

Но в этом шуме особенно заметно отсутствие голоса самого ребенка. Его отсутствие вы чувствуете рядом с собой постоянно, оно взывает к вам из всех углов, от каждой игрушки. Это отсутствие — совсем не то, что на похоронах или поминках. Молчание мертвых несет в себе завершенность и окончательность, вы понимаете, что должны к нему привыкнуть. Но к молчанию пропавшего ребенка вы привыкать не хотите; вы отказываетесь принять его, и потому оно вопиет.

Молчание мертвых значит «прощайте».

Молчание исчезнувших значит «найдите меня».

Казалось, в квартире Хелен Маккриди собралось чуть ли не пол-округи окрестных жителей и солидная часть личного состава бостонской полиции. Повсюду стояли полицейские телефонные аппараты, и ни один не простаивал без дела; еще несколько человек говорили по мобильникам. Коренастый мужчина в футболке с надписью «Я из Дот-Рэт,[4] и горжусь этим» на секунду оторвался от сложенных стопкой на кофейном столике листовок:

— Беатрис, четвертый канал приглашает Хелен завтра в шесть вечера.

Какая-то женщина закрыла ладонью микрофон сотового телефона:

— Звонят продюсеры Энни из Эй-эм,[5] Хелен завтра утром сможет прийти на передачу?

— Миссис Маккриди, — позвал полицейский из столовой, — вы нам нужны, подойдите на секундочку!

Беатрис кивнула коренастому и женщине, бросила нам: «Спальня Аманды — первая дверь направо», и стала пробираться в сторону столовой.

Дверь в комнату девочки была открыта, внутри было темно и тихо, звуки с улицы сюда не проникали. Послышался шум спускаемой воды, и из туалета, застегивая ширинку, вышел полицейский.

— Друзья семьи? — спросил он.

— Да.

Он кивнул.

— Ничего тут, пожалуйста, не трогайте.

— Не тронем, — успокоила его Энджи.

Он опять кивнул и прошел через прихожую на кухню.

Надавив на выключатель ключом от машины, я зажег свет. Разумеется, здесь уже все обработали специальным порошком и проверили на наличие отпечатков пальцев, но я знал, что полиция не любит, когда на месте преступления трогают вещи без перчаток.

Над кроваткой Аманды на шнуре с потолка свисала голая лампочка, отсутствие медного декоративного колпачка обнажало пыльные провода. Потолок давно требовал покраски, а летний зной сделал свое дело с развешанными по стенам плакатами: мне были видны три, и все они, свернутые в сплюснутые трубки, валялись у плинтуса. На стене, там, где они висели раньше, топорщились ошметки скотча.

Планировкой эта квартира не отличалась от моей и других типовых квартир большинства трехэтажных домов этого квартала. Тут было две спальни, одна примерно в два раза больше другой. Большую — справа за туалетом напротив кухни — занимала Хелен, меньшую — Аманда. Первая окнами выходила на заднюю террасу и небольшой дворик, вторая — на соседний трехэтажный дом, и в полдень света здесь было так же мало, как и сейчас, в восемь часов вечера.

Все в комнате было старое, мебели мало. Комод, стоявший напротив кроватки, явно купили на распродаже. Кроватка представляла собой пружинный каркас, на котором лежали: тюфячок, две простыни и сверху ватное одеяльце с изображением Короля-Льва. И одеяльце, и обе простыни были разных расцветок.

На полу валялась, бессмысленно таращась в потолок, кукла; мягкий заяц повернулся на бочок, привалившись спинкой к комоду. На комоде стоял старый черно-белый телевизор, на тумбочке — небольшой радиоприемник, но никаких книжек, даже раскрасок в комнате не было.

Я попробовал представить себе живущую здесь девочку. Я пересмотрел множество ее фотографий, но никак не мог себе представить, какое выражение принимало ее лицо, когда она входила в эту комнату, отправляясь спать, или когда просыпалась здесь утром.

Пробовала ли она прикрепить упавшие плакаты к стене? Интересовалась ли книжками с пестрыми обложками и объемными картинками? Глазела ли перед сном на торчащий из стены длинный гвоздь над комодом или желтовато-коричневый подтек, расползшийся в углу с потолка до стены. Я взглянул на сияющие нарисованные глаза куклы, и мне захотелось наступить на них.

— Мистер Кензи, мисс Дженнаро! — позвала нас из кухни Беатрис.

Мы последний раз окинули взглядом комнату, я снова ключом погасил свет.

На кухне, прислонившись к плите и засунув руки в карманы, стоял какой-то мужчина. По его лицу я понял, что он ждет именно нас. Он был чуть ниже меня ростом, широк и кругл, как бочка с дизельным топливом. Его лицо раскраснелось, будто он долго находился на солнце. В нем ощущалась какая-то суровость и непреклонность, казалось, он с первого взгляда видит собеседника насквозь.

— Лейтенант Джек Дойл. — Он стремительно протянул мне руку.

Я пожал ее.

— Патрик Кензи.

Энджи представилась сама и тоже пожала ему руку. Он внимательно всматривался в наши лица. Прочитать что-то на его лице было невозможно, но его долгий, внимательный взгляд обладал какой-то магнетической силой. Хотелось не отрываясь смотреть ему в глаза, хотя нам бы по разным соображениям следовало смотреть куда-нибудь в сторону.

За последние несколько дней я не раз видел его по телевизору. Он возглавлял группу, занимающуюся расследованием преступлений против детей, и, когда он, глядя в камеру, говорил, что разыщет Аманду Маккриди во что бы то ни стало, телезрителю сразу становилось жаль тех, кто ее похитил.

— Лейтенант Дойл хотел познакомиться с вами, — сказала Беатрис.

— Ну, вот и познакомились, — кивнул я.

Дойл улыбнулся.

— Уделите мне минутку?

Не дожидаясь ответа, он прошел к двери, выходящей на террасу, открыл ее и через плечо посмотрел на нас.

— Видимо, придется, — вздохнула Энджи.

Перила террасы нуждались в покраске даже сильнее, чем потолок в спальне Аманды. Стоило их коснуться, как облупившаяся, рассохшаяся краска начинала трещать. Пахло шашлыками, которые жарили где-то поблизости, из соседнего квартала доносились звуки, обычно сопровождающие вечерники на заднем дворе, — женский голос громко жаловался на солнечные ожоги, по радио выступала группа «Mighty Mighty Bosstones». Откуда-то доносился резкий смех, похожий на перестук ледяных кубиков в бокале. Не верилось, что уже октябрь и вот-вот наступит зима. Не верилось, что Аманда Маккриди уплывает от нас все дальше и дальше, а Земля продолжает себе вращаться.

— Итак, — Дойл облокотился на перила, — распутали уже дело?

Энджи страдальчески закатила глаза.

— Нет, — ответил я, — но теперь уже совсем скоро.

Дойл тихонько посмеялся, глядя вниз на цементную заплатку в асфальте и сухую траву под террасой.

— Мы так понимаем, это вы не советовали Маккриди обращаться к нам?

— С какой это стати?

— На вашем месте я бы тоже так поступила. По той же причине, — сказала Энджи.

Он повернулся и посмотрел на нее.

— Поваров слишком много, — добавила она.

— Отчасти дело в этом, — кивнул Дойл.

— Расскажите про другую часть, — попросил я.

Он сцепил пальцы и напряг руки, так что затрещали суставы.

— Эти люди, думаете, как сыр в масле катаются? У них что, яхты, люстры, усыпанные бриллиантами, и все так скрыто, что даже я не знаю?

— Нет.

— С той истории с Джерри Глинном вы, говорят, дерете с клиентов довольно прилично.

Энджи кивнула:

— Гонорары тоже приходится выплачивать довольно приличные.

Дойл слегка улыбнулся, отвернулся к перилам, держась за них обеими руками, и, стоя на каблуках, отклонился назад.

— К тому времени, как вы найдете девочку, — сказал Дойл, — Лайонел и Беатрис окажутся в долгах на несколько сотен тысяч. Это в лучшем случае. А ведь они — всего лишь дядя и тетя, но будут покупать рекламное время на телевидении, давать объявления на целые полосы во все федеральные газеты, обклеят ее фотографиями рекламные щиты вдоль шоссе, будут нанимать экстрасенсов, шаманов и частных сыщиков. — Он снова повернулся к нам: — Они разорятся, понимаете?

— Это одна из причин, почему мы пытались отказаться от этого дела, — сказал я.

— В самом деле? — Он поднял бровь. — Тогда что вы тут делаете?

— Беатрис настойчива, — сказала Энджи.

Дойл обернулся на окно кухни.

— Есть немного.

— Странно, что мать Аманды никак себя не проявляет.

Дойл пожал плечами.

— В последнюю нашу встречу она была совсем осоловевшая от транквилизаторов, от прозака или что там дают теперь родителям пропавших детей. Послушайте, мне бы не хотелось портить отношения с людьми, которые могут помочь в поисках. Серьезно. Я хочу быть уверен, что, во-первых, вы не будете путаться под ногами; во-вторых, не станете рассказывать журналистам, что вас ввели в игру оттого, что в полиции все такие пеньки, что, плывя в лодке, воду найти не могут; и, в-третьих, не воспользуетесь бедой этих людей, — он кивнул в сторону окна кухни, — чтобы выжимать из них деньги. Потому что мне Лайонел и Беатрис нравятся, так уж сложилось. Они хорошие люди.

— Повторите, пожалуйста, что там было во-вторых? — улыбнулся я.

— Лейтенант, — сказала Энджи, — как уже было сказано, мы изо всех сил уклоняемся от этого дела. Вряд ли будем всерьез заниматься им и перебежим вам дорогу.

Дойл уставился на нее долгим и пристальным взглядом:

— Тогда что вы тут делаете?

— Беатрис пока не принимает наш отказ.

— А вы, значит, думаете, все изменится, и она примет?

— Мы надеемся, — сказал я.

Он кивнул и, отвернувшись, стал смотреть вниз.

— Слишком долго.

— Что «долго»? — не поняла Энджи.

— С момента исчезновения четырехлетнего ребенка, — он вздохнул, — слишком много времени прошло.

— У вас никаких зацепок?

— Спорить, что они стоящие, на дом — не стану.

— А на второсортную квартирку?

Он пожал плечами.

— Истолкую этот жест как «да нет, пожалуй».

Он кивнул:

— Да нет, пожалуй. — Отслоившаяся краска зашуршала у него под ладонями, как сухие листья. — Сказать вам, как я попал в эту разыскную службу? Примерно двадцать лет назад дочка моя, Шэннон… исчезла. На сутки. — Он обернулся к нам и выставил указательный палец. — Даже и суток не прошло. С четырех часов дня до примерно восьми следующего утра, но ей было шесть. Вы не можете представить, как долго тянется ночь, когда у вас пропал ребенок. Последними Шэннон видели ее друзья, она ехала домой на велосипеде, кто-то вспомнил, что за ней очень медленно ехала машина. — Дойл потер глаза, шумно выдохнул. — Мы нашли ее на следующее утро в дренажной канаве возле парка. Свалилась с велосипеда, переломала голени, потеряла сознание от боли.

Он заметил выражение наших лиц и протестующее выставил ладонь.

— Это все ерунда, — сказал он. — Две сломанные голени, боль страшная, она потом некоторое время вообще всего боялась, это была самая серьезная травма, с какой мы все, дочь, жена и я, столкнулись в детстве Шэннон. Повезло. Просто чертовски повезло. — Он торопливо перекрестился. — Зачем я вам все это рассказываю? Пока Шэннон разыскивала вся округа и мои друзья-полицейские, а мы с Тришей ходили и ездили повсюду и рвали на себе волосы от отчаяния, заехали по дороге выпить по чашке кофе. Хотели взять его с собой, поверьте. И вот две минуты, пока стояли в очереди в «Данкин Донатс», я взглянул на Тришу, она — на меня, ни слова не было сказано, но мы оба поняли, что, если Шэннон мертва, нам тоже не жить. И браку нашему конец. И счастью нашему конец. И вся наша жизнь отныне станет одной долгой дорогой боли. И больше ничего в ней не будет. Все то хорошее, на что мы надеялись, все, ради чего жили, — все это умрет с нашей дочкой.

— И потому пошли работать в отдел по борьбе с преступлениями против детей?

— Поэтому создал отдел по борьбе с преступлениями против детей. Это мое детище. У меня ушло на это пятнадцать лет, но я это сделал. Отдел существует, потому что тогда в пончиковой я взглянул на свою жену и понял, что никто не может пережить потери своего ребенка. Никто. Ни вы, ни я, ни даже неудачница Хелен Маккриди.

— Хелен — неудачница? — спросила Энджи.

Он приподнял бровь.

— Знаете, почему она пошла к Дотти, а не наоборот?

Мы покачали головами.

— У Хелен кинескоп в телевизоре садится. Цвет то появляется, то исчезает, и Хелен это не нравится. Так она оставила ребенка и пошла к подружке.

— Смотреть телевизор.

Он кивнул:

— Да, смотреть телевизор.

— Ничего себе, — сказала Энджи.

Он пристально посмотрел на нас с минуту, потом подтянул брюки и сказал:

— Лучшие мои ребята Пул и Бруссард будут держать с вами связь. Если сможете помочь, честь вам и хвала. — Он снова потер лицо ладонями и покачал головой. — Черт. Устал я.

— Вы когда последний раз спали? — спросила Энджи.

— По-настоящему? — Он усмехнулся. — Несколько дней назад.

— Вам помощник нужен.

— Помощник мне не нужен. Мне этот ребенок нужен. Целый и невредимый. И еще вчера.

Хелен Маккриди смотрела себя по телевизору. На экране она была в голубом платье и жакете в тон с приколотым к лацкану бутоном белой розы. Волосы красивой волной спадали на плечи. Минимум косметики, разве что неброские тени подчеркивали выразительность глаз.

На настоящей Хелен Маккриди была розовая футболка с надписью «Рождена ходить по магазинам», и белые треники, обрезанные чуть выше колен. Собранные в конский хвост волосы столько раз перекрашивались, что уже забыли свой истинный цвет. Сейчас они напоминали нечто промежуточное между платиной и пшеничным полем, только пшеница была вся засаленная.

На диване рядом с Хелен сидела женщина примерно того же возраста, но более полная и бледная. Всякий раз, как она подносила к губам сигарету и наклонялась вперед поближе к телевизору, на белой коже внутренней поверхности плеча становились видны ямочки целлюлита.

— Смотри, Дотти, смотри, — сказала Хелен, — это Грегор и Хед Спарксы.

— Да ты что! — Дотти указала на экран, там двое мужчин прошли позади журналиста, бравшего интервью у Хелен. Оба они помахали в камеру.

— Видала, помахали, — улыбнулась Хелен. — Подонки.

— Клевые попки, — заметила Дотти.

Хелен поднесла к губам алюминиевую банку «Миллера» той же рукой, в которой держала сигарету, и, пока она пила, казалось, длинный изогнутый червячок пепла вот-вот коснется ее подбородка.

— Хелен, — сказал Лайонел.

— Погоди, — Хелен, не отрываясь от экрана, махнула ему банкой, — сейчас будет самое интересное.

Беатрис переглянулась с нами и закатила глаза.

Журналист в телевизоре спросил Хелен, кто, по ее мнению, мог похитить ее дочь.

— Как ответить на такой вопрос? — сказала Хелен в телевизоре. — То есть типа кто бы мог забрать мою девочку? Какой в этом смысл? Она никогда никому ничего плохого не сделала. Просто была маленькая девочка с очаровательной улыбкой. Только и делала все время, что улыбалась.

— У нее и правда была очаровательная улыбка, — сказала Дотти.

— И сейчас есть, — сказала Беатрис.

Женщина на диване как будто не слышала.

— О, отлично, — сказала Хелен, — отлично вышло. Просто идеально. Смотришь — прямо сердце разрывается. — Голос у Хелен вдруг сорвался, и она выпустила из рук банку с пивом ровно настолько, сколько потребовалось, чтобы достать салфетку «клинекс» из коробки, стоявшей на кофейном столике.

Дотти похлопала Хелен по коленке.

— Ну, ну, — заквохтала Дотти. — Все. Все.

— Хелен, — повторил Лайонел.

После интервью с Хелен показывали, как О. Дж.[6] играет в гольф где-то во Флориде.

— До сих пор не могу поверить, что это сошло ему с рук, — сказала Хелен.

Дотти повернулась к Хелен.

— Знаю, — сказала Дотти таким тоном, будто облегчила себе душу, раскрыв величайшую тайну.

— Не будь он черный, — сказала Хелен, — сидел бы сейчас в тюрьме.

— Не будь он черный, — сказала Дотти, — сел бы на электрический стул.

— Не будь он черный, — сказала Энджи, — вам обеим было бы до лампочки.

Обе обернулись и уставились на нас, будто удивляясь, откуда мы здесь взялись аж вчетвером.

— Что? — сказала Дотти, стреляя карими глазами.

— Хелен, — сказал Лайонел.

Под ее опухшими глазами расплылась тушь для ресниц.

— Что?

— Это Патрик и Энджи, те два детектива, о которых мы говорили.

Хелен вяло махнула нам уже изрядно промокшей салфеткой.

— Здрасте.

— Привет, — сказала Энджи.

— Здрасте, — сказал я.

— А я вас помню, — сказала Дотти, обращаясь к Энджи. — А вы меня помните?

Энджи вежливо улыбнулась и отрицательно покачала головой.

— Старшая школа, я была типа новенькая, а вы выпускались.

Энджи некоторое время подумала и снова отрицательно покачала головой.

— Я вас запомнила. Королева бала. Так вас тогда звали. — Дотти отхлебнула пива. — Вы все такая же?

— Какая? — не поняла Энджи.

— Ну, типа считаете себя лучше других. — Дотти стала рассматривать Энджи, но прищурилась при этом так сильно, что невозможно было понять, осмысленный у нее взгляд или нет. — Вот такая ты была во всем. Мисс совершенство. Мисс…

— Хелен. — Энджи отвернулась от Дотти и сосредоточилась на Хелен. — Нам надо поговорить.

Хелен, не донеся сигарету до губ на полсантиметра, замерла, уставившись на меня.

— Кого-то вы мне напоминаете. Дотти, правда?

— Что? — сказала Дотти.

— На кого-то он похож. — Хелен торопливо сделала две короткие затяжки.

— Кто? — спросила Дотти и тоже стала меня разглядывать.

— Ну, знаешь, — сказала Хелен, — на того парня. Того парня в передаче, ну, сама знаешь.

— Нет, — сказала Дотти и нерешительно мне улыбнулась. — В какой передаче?

— Ну, в той, — сказала Хелен. — Ты должна знать, о ком я говорю.

— Да не знаю я.

— Должна знать.

— В какой передаче? — Дотти обернулась к Хелен. — В какой?

Хелен поморгала, нахмурилась и снова посмотрела на меня.

— Вы вылитая его копия, — убежденно сообщила она.

— Пусть так, — согласился я.

Беатрис прислонилась к косяку двери и закрыла глаза.

— Хелен, — сказал Лайонел, — Патрику и Энджи надо поговорить с тобой об Аманде. Наедине.

— Что? — сказала Дотти. — Я типа мешаю, что ли?

— Нет, Дотти, — мягко сказал Лайонел. — Я этого не говорил.

— Я что, типа гребаная неудачница, Лайонел? Не так хороша, чтобы быть рядом с лучшей подругой, когда она во мне больше всего нуждается?

— Он этого и не говорит, — устало сказала Беатрис, не открывая глаз.

— Тогда опять-таки… — начал я.

Лицо Дотти пошло пятнами.

— Хелен, — торопливо проговорила Энджи, — давай мы быстренько зададим тебе несколько вопросов, и дело с концом.

Хелен посмотрела на Энджи. Потом перевела взгляд на Лайонела. Потом на телевизор. После чего уставилась на затылок Дотти. Та по-прежнему смотрела на меня в некоторой растерянности, не в силах решить, должна эта растерянность перерасти в гнев или нет.

— Дотти, — патетически заявила Хелен, — моя лучшая подруга. Моя лучшая подруга. Это что-то да значит. Хотите говорить со мной — говорите при ней.

Дотти перестала буравить меня взглядом и обернулась к своей лучшей подруге, а Хелен слегка подтолкнула ее локтем в колено.

Я взглянул на Энджи. Мы долго работали вместе и научились понимать друг друга без слов. На ее лице было написано «Да пошли они!». Жизнь слишком коротка, чтобы тратить лишние четверть секунды на Хелен или Дотти.

Лайонел кипел от бешенства.

Мы двинулись было к выходу, но тут Беатрис открыла глаза, преградила нам путь и произнесла одно слово:

— Пожалуйста.

— Нет, — покачала головой Энджи.

— Один час, — сказала Беатрис. — Дайте нам всего час. Мы заплатим.

— Дело не в деньгах.

— Пожалуйста, — сказала Беатрис и умоляюще посмотрела мне в глаза.

Я не выдержал.

— Один час, — сказал я, — и ни минутой больше.

Ее лицо осветилось радостью.

— Вы — Патрик, так? — подала голос Хелен. — Вас ведь так зовут?

— Так.

— Послушайте, не могли б вы встать чуть левее, Патрик? Вы мне телевизор загораживаете.

Прошло полчаса, но ничего нового мы не узнали.

Лайонел наконец уговорил сестру выключить телевизор, чтобы поговорить спокойно. Но без шумового сопровождения стало особенно заметно, что Хелен не в состоянии ни на чем сколько-нибудь долго удерживать внимание. Несколько раз во время разговора она украдкой поглядывала на экран, будто надеясь, что телевизор каким-то чудесным образом включится сам.

Едва телевизор выключили, Дотти, несмотря на громкие заявления о том, что не оставит свою лучшую подругу, сразу ушла из комнаты. Мы слышали, как она хозяйничает на кухне: лезет в холодильник, видимо за очередной банкой пива, роется на полках в поисках пепельницы.

Лайонел расположился рядом с сестрой на диване, мы с Энджи — на полу напротив музыкального центра. Беатрис присела на краешек дивана как можно дальше от Хелен, вытянула перед собой одну ногу, а другую, положив на колено, держала двумя руками за лодыжку.

Мы попросили Хелен подробно описать день исчезновения Аманды и задали еще несколько вопросов: не поссорились ли они с дочерью, не мог ли кто-то затаить обиду на Хелен и похитить ребенка из мести.

Хелен, не стараясь скрыть раздражения, сказала, что никогда не ссорилась с дочкой. Как она могла ссориться с девочкой, которая все время улыбалась? А когда не улыбалась, по-видимому, только и делала, что любила свою маму, а мама любила ее, и все время они только и делали, что любили друг друга да улыбались и улыбались. Врагов у Хелен вроде бы не было. А если бы и были, то, как она уже говорила полицейским, кто же станет похищать ребенка, чтобы отомстить матери? Воспитание ребенка — нелегкий труд, сказала Хелен. Его кормить надо, уверила нас она. Одеяльце подтыкать. А то и поиграть с ним.

Оттого и все эти улыбки.

В итоге мы не узнали ничего такого, чего еще не слышали бы в новостях или от Лайонела и Беатрис.

Что же касается отношения к самой Хелен, то чем больше мы говорили, тем противней мне было находиться с нею в одной комнате. Описывая день исчезновения дочери, Хелен призналась, что собственная жизнь ей отвратительна, она одинока, хорошие мужчины все куда-то подевались, Мексику надо отгородить стеной, а то эти мексиканцы понаехали тут, заняли в Бостоне все рабочие места, коренным жителям уж и работать негде. Хелен не сомневалась: цель программы либералов — развратить всякого приличного американца, но на вопрос «что это за программа либералов» ответить затруднилась, знала только, что это то, что мешает ее счастью и придумано, чтобы чернокожие могли без конца получать материальную помощь. Сама она такую помощь тоже получает, но последние семь лет изо всех сил старается от нее отказаться.

Об Аманде Хелен говорила как об угнанной машине или убежавшем домашнем животном — исчезновение дочери скорее вызывало у нее раздражение, чем какое-либо иное чувство. Ребенок пропал — и, бог ты мой, как же вся жизнь пошла наперекосяк!

Выходило, сам Господь помазал Хелен Маккриди на роль самой Великой мученицы. Остальные теперь могут делать что хотят — соревнование закончено.

— Хелен, — спросил я уже под конец разговора, — есть что-то такое, что вы забыли сказать полицейским и могли бы сказать сейчас нам?

Она взглянула на пульт, лежавший на кофейном столике, вздохнула.

— Что?

Я повторил вопрос.

— Тяжело, — сказала она. — Понимаете?

— Что? — не понял я.

— Воспитывать ребенка. — Хелен посмотрела на меня, ее тусклые глаза широко раскрылись, как будто она собиралась поделиться сокровенной мудростью. — Тяжело это. Совсем не то, что в кино показывают.

Мы с Энджи пошли из гостиной. Хелен сразу включила телевизор, а нам навстречу, как будто только того и ждала, шмыгнула Дотти с двумя банками пива.

Беатрис, Лайонел и мы с Энджи перешли на кухню.

— У нее не все благополучно в эмоциональной сфере, — сказал Лайонел.

— Ага, — подтвердила Беатрис, — сучка она. — И налила себе кружку кофе.

— Не говори о ней так, — сказал Лайонел. — Ради бога.

Беатрис налила кофе Энджи и вопросительно взглянула на меня.

Я приподнял банку кока-колы, показывая, что у меня еще есть.

— Лайонел, — сказала Энджи, — ваша сестра, похоже, не слишком расстраивается из-за исчезновения Аманды.

— Она очень горюет, — сказал Лайонел. — Это вчера? Да, вчера весь вечер проплакала. И перед нашим приходом, по-моему, тоже. Пытается совладать с горем. Понимаете?

— Лайонел, — сказал я, — при всем уважении… я вижу у нее только жалость к себе, но не вижу горя.

— Горюет. — Лайонел поморгал и посмотрел на жену. — Горюет, по-настоящему.

— Я понимаю, что уже это говорила, — сказала Энджи, — но я действительно не вижу ничего такого, что бы мы могли сделать и чего полиция еще не сделала.

— Верно, — вздохнул Лайонел. — Правда.

— Может быть, в дальнейшем, — сказал я.

— Конечно, — согласился он.

— Если расследование зайдет в тупик или когда ее найдут, — сказала Энджи. — Может, тогда.

— Ага. — Лайонел отошел от стены и протянул мне руку. — Спасибо, что зашли. За все спасибо.

— Всегда пожалуйста. — Я пошел было к нему совершить рукопожатие.

Но, услышав голос Беатрис, чистый и резкий, остановился.

— Ей четыре, — сказала она.

Я посмотрел на нее.

— Четыре года, — повторила Беатрис, устремив взгляд к потолку. — И она где-то неизвестно где. Может, потерялась. А может, и хуже.

— Дорогая, — сказал Лайонел.

Беатрис слегка покачала головой, посмотрела на свою кружку, запрокинула голову, закрыв глаза, допила остатки кофе, со стуком поставила кружку на стол и, сложив руки на груди, наклонилась вперед.

— Миссис Маккриди, — начал я, но она прервала меня, махнув рукой.

— Каждую секунду, когда поиски ослабевают, она это чувствует, — сказала Беатрис, подняла голову и открыла глаза.

— Дорогая, — сказал Лайонел.

— Перестань. Заладил «дорогая, дорогая». — Она посмотрела на Энджи: — Аманде страшно. Она пропала. А эта сучка, сестра Лайонела, сидит у меня в гостиной со своей жирной подружкой, сосет пиво да любуется собой по телевизору. И кто отстаивает интересы Аманды? А? — Она посмотрела на мужа. Она посмотрела на нас с Энджи, глаза ее были красны. Она посмотрела в пол. — Или нам насрать, жива Аманда или нет? Кто ж ей покажет, что нет?

В течение целой минуты на кухне только и слышно было, что урчание двигателя в холодильнике.

Потом Энджи очень тихо сказала:

— Мы, наверное.

Я посмотрел на нее и удивленно поднял брови. Она пожала плечами.

У Беатрис вырвалось нечто среднее между всхлипыванием и смешком. Приложив кулак к губам, она смотрела на Энджи глазами полными слез, которые отказывались капать.

Та часть Дорчестер-авеню, которая проходит неподалеку от моего дома, раньше по количеству ирландских баров уступала разве что Дублину. Мой отец, собирая деньги на нужды местной благотворительности, участвовал в марафонских обходах баров. Две кружки пива и рюмка крепкого в одном — и мужская компания переходила в следующий. Начинали они в «Филдз Корнер» в соседнем квартале и потом двигались по проспекту на север. Выигрывал тот, кто в более или менее вертикальном положении пересекал границу Южного Бостона, проходившую в паре километров от места старта.

Мой отец по этой части был вынослив как черт, этим же качеством, впрочем, обладали и другие участники, подписавшиеся на марафон, но за все годы его проведения до границы так ни разу никто и не добрался.

Большинства баров, в которых они тогда пили, теперь уж нет, их вытеснили вьетнамские рестораны и магазины. Эта часть проспекта, ныне известная под названием «тропа Хо Ши Мина» и проходящая через четыре квартала, вовсе не так плоха, как считают многие из моих белых соседей. Проехав по ней рано утром, вы увидите, как на тротуаре пожилой человек, стоя перед группой горожан такого же возраста, вместе с ними выполняет упражнения тай цзи цюань, увидите людей в национальных костюмах, похожих на темные шелковые пижамы, и больших соломенных шляпах. Говорят, будто бы тут действуют вьетнамские банды, или тонги, но сам я никогда с ними не сталкивался. Встречаются мне в основном вьетнамские ребятишки в темных очках с торчащими, густо напомаженными волосами, стоят себе, стараются выглядеть круто, смотрят на вас пристально и, на мой взгляд, ничем не отличаются от меня в таком возрасте.

Из прежних баров, переживших в нашем квартале последнюю волну эмиграции, очень хороши три, выходящие непосредственно на проспект. Их владельцы и посетители в дела вьетнамцев не вмешиваются, и вьетнамцы платят им тем же. Представители разных культур, кажется, не проявляют друг к другу особого интереса, и всех это вполне устраивает.

Еще один хороший бар, тоже относящийся к «тропе Хо Ши Мина», располагался не на самом проспекте, а на отходящей от него грунтовой дороге, которая совсем захирела в середине сороковых годов, когда город исчерпал источники финансирования, выделенные на ее благоустройство. Проход между домами, которым она пользовалась, никогда не видел солнечного света. С южной стороны над ним возвышалось здание размером с ангар, там помещалась компания, занимавшаяся автомобильными грузоперевозками, с северной — его блокировали плотно стоящие друг к другу «трехпалубные» жилые дома. В конце прохода находился пыльный «Филмо Тэп».

Во времена марафонов по барам Дорчестер-авеню даже люди из компании моего отца, все выпивохи и охотники подраться и поскандалить, «Филмо» обходили. Этот бар вычеркивали из маршрута, будто его и не было, и до недавнего времени я не знал никого, кто бы постоянно посещал это заведение.

Есть разница между баром, в который ходят суровые работяги, и баром, в который ходят опустившиеся белые. Типичным заведением последнего типа и был «Филмо». Драки в пролетарских барах случаются довольно часто, но ведутся они обычно кулаками, в худшем случае, изредка, может, дадут кому-нибудь пивной бутылкой по голове. В «Филмо» дракой сопровождалась каждая вторая кружка пива, и дрались здесь ножами с выкидным лезвием. Было что-то, что привлекало сюда людей, давным-давно утративших все, что стоило бы ценить. Сюда приходили, повинуясь велению наркотической зависимости, алкоголизма и ненависти. Шумной очереди желающих попасть в заведение у входа, как мы и предполагали, не было, но незнакомых, потенциальных клиентов, будущих завсегдатаев здесь, как выяснилось, встречали не слишком радушно.

В солнечный четверг после полудня мы вошли в темное помещение, освещенное слабым желтовато-зеленым светом. Бармен мельком взглянул на нас. По мере того как глаза привыкали к полумраку, мы различили четверых мужчин, сгрудившихся на углу стойки бара ближе ко входу. Один за другим они медленно поворачивались в нашу сторону и принимались нас разглядывать.

— Вот нужен Ли Марвин, и где он? — сказал я, обращаясь к Энджи.

— Или Иствуд, — подхватила она, — сейчас Клинт очень оказался бы кстати.

Двое в глубине помещения играли на бильярде. Да, мирно себе играли, а тут пришли мы и все испортили. Один из них посмотрел на нас и нахмурился.

Бармен повернулся к нам спиной и, задрав голову, уставился в телевизор, всецело поглощенный развитием событий в «Острове Гиллигана». Шкипер колотил Гиллигана фуражкой по голове. Профессор пытался его остановить. Хауелы смеялись. Мэриэн и Джинджер куда-то исчезли. Возможно, это имело отношение к развитию сюжета.

Мы с Энджи сели у дальнего от входа угла стойки рядом с барменом и стали ждать, когда он нас заметит.

Шкипер дубасил Гиллигана. По-видимому, его вывело из себя что-то, что натворила обезьяна.

— Отличная серия, — сказал я, обращаясь к Энджи, — они почти выбрались с острова.

— Да? — Энджи закурила сигарету. — Скажи, я тебя умоляю, что им помешало?

— Шкипер признается в любви своей милой, они все занимаются приготовлениями к свадьбе, и тут обезьяна уводит лодку со всеми их кокосовыми орехами.

— Точно, — сказала Энджи, — теперь припоминаю.

Бармен обернулся и посмотрел на нас сверху вниз.

— Чего? — сказал он.

— Пинту вашего самого лучшего эля, — ответил я.

— Две, — поправила Энджи.

— Отлично, — сказал бармен. — Но в таком случае вы заткнетесь до конца серии. Не все же посмотрели.

После «Острова Гиллигана» переключили на другую программу и стали смотреть «Врагов общества», фильм, построенный по документальным материалам, роли уголовников в нем играли актеры, но до того слабо, что по сравнению с ними Ван Дамм или Сигал казались великими Оливье и Гилгудом. Главный герой этой серии сначала домогался, а потом расчленил собственных детей в Монтане, в Северной Дакоте застрелил патрульного полицейского и вообще, кажется, только тем и занимался, что сильно портил жизнь всякому, с кем ему доводилось сталкиваться.

— Меня спросили бы, — сказал Большой Дейв Стрэнд, обращаясь к нам с Энджи, как раз когда на экране мелькнуло лицо этого уголовника, — вот с кем вам надо говорить. А не моих людей тревожить.

Большой Дейв Стрэнд был владелец и главный бармен «Филмо Тэп». Прозвище Большой он носил не зря: при росте метр девяносто два он был чудовищно необъятен и вширь. На лице буйно росли борода и усы, на бицепсах красовались темно-зеленые тюремные татуировки: на левом был изображен револьвер и под ним слова «НА ХРЕН», на правом — пуля, попадающая в череп с подписью «ТЫ».

В церкви я этого красавца не видел ни разу.

— Знал я на зоне ребят вроде этого, — сказал Большой Дейв и налил себе из крана еще пинту пива «Пил». — Уроды. Изолируют их от людей, понимают, что бы мы им сделали. Понимают. — Он перелил в себя полкружки, посмотрел на экран телевизора и рыгнул.

В баре почему-то запахло кислым молоком. И потом. И пивом. И попкорном со сливочным маслом, корзиночки с которым были расставлены по стойке бара напротив каждого четвертого стула. Пол был покрыт резиновым настилом. Судя по его состоянию, последний раз шланг — а Большой Дейв держал его за стойкой — пускали в дело несколько дней назад. Посетители втоптали в резину окурки сигарет и попкорн, и я почти не сомневался, что причиной едва заметного шевеления в полутьме под одним столиком были мыши, они, кажется, грызли что-то возле плинтуса.

Мы опросили четверых мужчин, сидевших у бара, но сказать о Хелен Маккриди они почти ничего не смогли. Все были старше ее, самый младший в свои примерно тридцать пять выглядел лет на десять старше. Все они осмотрели Энджи с головы до ног, будто ее голышом вывесили в витрине мясной лавки, особой враждебности не проявляли, но и помочь не стремились. Все они знали Хелен, но никаких чувств к ней не испытывали. Все они знали об исчезновении дочки Хелен, но и в связи с этим тоже никаких чувств не испытывали. Один из них, Лени, жалкая развалина с красными прожилками на желтушной коже, сказал:

— Ну, пропал ребенок, так что? Найдется. Они всегда находятся.

— У вас когда-нибудь дети терялись? — спросила Энджи.

Ленни кивнул.

— Сами находились.

— А сейчас они где? — спросил я.

— Один в тюрьме, другой на Аляске или еще где. — Рядом с ним клевал носом бледный худющий парень. Ленни ударил его по плечу: — Это мой младший.

Сын Ленни поднял голову, обнаружив по боевому черному синяку под каждым глазом.

— Е… в рот! — возмутился он и уронил голову на сложенные на стойке руки.

— Проходили уже это с полицией, — сказал нам Большой Дейв. — Уж все им рассказали: да, Хелен сюда захаживает. Нет, ребенка с собой не приводит. Да, пиво любит. Нет, дочку, чтобы заплатить по долгам за наркотики, продать не пыталась. — Он посмотрел на нас с прищуром. — По крайней мере, никому из здесь присутствующих.

К бару подошел один из игравших на бильярде. Это был худощавый парень с бритой головой, дешевыми тюремными наколками на руках, выполненными без того внимания к деталям и эстетического вкуса, как татуировки у Большого Дейва. Бритоголовый привалился к стойке между мной и Энджи, хотя справа от нас места было предостаточно, заказал у Дейва еще две порции пива и уставился на грудь Энджи.

— Что-то беспокоит? — спросила она.

— Ничего, — ответил парень. — Ничего не беспокоит.

— Он вообще спокойный, — сказал я.

Парень, будто громом пораженный, продолжал остановившимся взглядом пожирать грудь Энджи.

Дейв принес пиво, и парень принял кружки.

— Эти двое о Хелен спрашивают, — сказал Дейв.

— Да ну! — Голос парня звучал еле слышно, были основания сомневаться, прощупывается ли у него вообще пульс. Забирая кружки со стойки, он пронес их между нашими головами и задел бы их, если бы мы не отодвинулись. Тогда он наклонил кружку в левой руке так, что пиво пролилось мне на ботинок.

Я посмотрел на ботинок, потом ему в глаза. Его дыхание пахло, как носок бегуна. Он ждал моей реакции. Не дождавшись, парень посмотрел на кружки, которые по-прежнему держал на весу, и стиснул ручки. Перевел взгляд на меня: остановившиеся глаза — как черные дыры.

— Меня ничего не беспокоит, — сказал он. — Тебя — может быть.

Я чуть изменил позу, чтобы можно было смело опереться на лежащую на стойке руку, если придется резко уклониться, и стал ждать следующего хода, мысли о котором, как раковые клетки, проплывали в бритой голове парня.

Он снова посмотрел на свои руки, державшие кружки.

— Тебя — может быть, — громко повторил он и пошел от стойки к бильярдному столу.

Мы проводили взглядом бритую голову. Он передал кружку приятелю и что-то сказал ему, указывая рукой в нашу сторону.

— Хелен серьезно подсела на наркотики? — спросила Энджи Большого Дейва.

— Откуда мне знать, вашу мать? — возмутился он. — Вы на что намекаете?

— Дейв, — сказал я.

— Большой Дейв, — поправил он.

— Большой Дейв, — сказал я. — Может, ты их килограммами под стойкой держишь, мне безразлично. Может, продаешь Хелен Маккриди хоть каждый день, мне все равно. Мы хотим знать, настолько ли она подсела, чтобы залезть в долги.

Он выдерживал мой взгляд примерно полминуты, достаточно, чтобы я понял, как он крут, отвернулся к телевизору и стал смотреть телевизионную передачу.

— Большой Дейв, — сказала Энджи.

Он повернул к ней свою бычью голову.

— Хелен — наркоманка?

— Знаешь, — ответил Большой Дейв, — ты — горячая штучка. Захочешь попробовать разок-другой с настоящим мужчиной, звони.

— А что, были желающие попробовать? — вскинула бровь Энджи.

Большой Дейв отвернулся к телевизору.

Мы с Энджи переглянулись. Она пожала плечами. Я пожал плечами. Такими людьми, как Хелен и ее друзья, страдающими от недостатка внимания, по-видимому, можно было заполнить палату в психиатрической больнице.

— Не было у нее больших долгов, — сказал вдруг Большой Дейв. — Ну, должна она мне, может, баксов шестьдесят. Если б задолжала кому другому за… гостинцы, я б об этом знал.

— Эй, Большой Дейв! — позвал его один из сидевших на углу стойки. — Спроси, она не отсасывает?

Большой Дейв вытянул к ним руки и пожал плечами:

— Сам спроси.

— Эй, детка! — позвал один из компании. — Эй!

— А как насчет мужчин? — Энджи не сводила глаз с Дейва. Она говорила спокойно, как будто все, что тут происходило, не имело к ней ровно никакого отношения. — Мог кто-нибудь из ее бывших дружков держать на нее зуб?

— Эй, милашка! — не унимался один из компании. — Посмотри на меня! Сюда посмотри. Ну же!

Большой Дейв усмехнулся и отвернулся от четверых посетителей долить себе пива.

— Есть цыпы, от которых голову теряют, а есть такие, за которых дерутся. — Он улыбнулся Энджи, держа у губ кружку. — Ты, например.

— А Хелен? — спросил я.

Большой Дейв улыбнулся мне, вероятно решив, что его заигрывания с Энджи действуют мне на нервы, посмотрел на четверых мужчин у стойки и подмигнул.

— А Хелен? — повторил я.

— Вы ее видели. Внешность нормальная. Вполне сносная, на мой вкус. Но взглянешь на нее разок, и сразу видно, что в койке она недорогого стоит. — Он навалился на стойку перед Энджи. — Ну а ты, держу пари, трахаешься так, что от трения дым идет, верно, крошка?

Она покачала головой и едва улыбнулась.

Все четверо за стойкой оживились и наблюдали за нами с явным интересом.

Сын Ленни слез со стула и пошел к выходу.

Энджи, опустив взгляд на стойку перед собой, водила пальцем по бумажному кружку, на котором расплылись пятна пива с донышка кружки.

— Не отворачивайся, когда с тобой разговаривают, — сказал Большой Дейв. Голос его сейчас звучал хрипло из-за собравшейся в горле мокроты.

Энджи подняла голову и посмотрела на него.

— Так-то лучше, — сказал Большой Дейв и придвинулся к ней. Его левая рука соскользнула со стойки и стала что-то под ней нащупывать.

Тут в баре что-то громко лязгнуло — сын Ленни запер входную дверь на засов.

Так вот, значит, как это происходит. Женщина, умная, гордая, красивая, приходит в подобное заведение, и собравшиеся здесь мужчины вдруг видят то, чего им так не хватает и чего без насилия у них никогда не будет. Вдруг приходит осознание пороков, приведших их в эту клоаку. Ненависть, зависть и сожаление одновременно кипят в их недоразвитых душах. И хочется сделать так, чтобы женщина пожалела, горько пожалела о своем уме, красоте и особенно о гордости. Хочется выместить на ней ненависть к миру за неудачно сложившуюся жизнь, прижать ее к стойке, насытиться вдосталь, до пресыщения, до блевотины.

В застекленном окошке автомата, продающего сигареты, я видел свое отражение. От бильярдного стола ко мне сзади подходили двое с киями в руках, впереди шел бритоголовый.

— Хелен Маккриди, — проговорил Большой Дейв, не спуская глаз с Энджи, — ничтожество. Неудачница. И дочка ее такая же вырастет. Что бы там ни случилось с ребенком, ей же лучше. Но вот что мне не нравится, так это когда посетители моего бара намекают, будто я наркодилер, и вообще ведут себя так, будто я им в подметки не гожусь.

Сын Ленни прислонился к двери и скрестил руки на груди.

— Дейв, — сказал я.

— Большой Дейв, — поправил он, скрипнув зубами и не сводя глаз с Энджи.

— Дейв, — сказал я, — хорош вые… ваться.

— Дейв, не дури, — сказала Энджи дрогнувшим голосом. — Не дури.

— Посмотри на меня, Дейв, — сказал я.

Он взглянул в мою сторону, не потому что послушался, а скорее чтобы понять, скоро ли подойдут ко мне игравшие на бильярде. Увидев у меня за поясом кольт «коммандер» 45-го калибра, Дейв замер.

Я переложил кольт, когда сын Ленни пошел запирать дверь. Дейв посмотрел мне в лицо и сразу сообразил, в чем разница между человеком, выставляющим оружие напоказ, и держащим его наготове, как я, на всякий случай.

— Еще шаг, — сказал я, — и здесь будет очень горячо.

Дейв, глядя на них мне за спину, качнул головой.

— Вели этой заднице отойти от двери, — сказала Энджи.

— Рей, — позвал Большой Дейв, — сядь.

— Почему? — возмутился Рей. — Какого хрена-то? Разве у нас тут не свободная страна и прочее дерьмо?!

Я слегка постучал указательным пальцем по рукоятке пистолета.

— Рей, — сказал Большой Дейв, не отводя глаз теперь от меня, — отойди от двери, а не то я твоей башкой ее прошибу на хрен.

— Ладно, — сказал Рей. — Ладно-ладно. Черт побери, Большой Дейв. Я хочу сказать, ну не хрена себе! — Рей покачал головой, отпер дверь, но, вместо того чтобы вернуться на место, выскочил из бара.

— Да наш Рей просто оратор! — заметил я.

— Пошли, — сказала Энджи.

— Пошли, — согласился я, оттолкнул ногой стул и пошел к двери. Двое игравших на бильярде оказались справа от меня. Я взглянул на того, кто пролил пиво мне на ботинок. Он держал кий двумя руками тонким концом вниз, положив толстый себе на плечо. Он был не настолько глуп, чтобы рискнуть и подойти поближе, но отойти подальше ума не хватило.

— Ну, — сказал я ему, — теперь тебя точно что-то беспокоит.