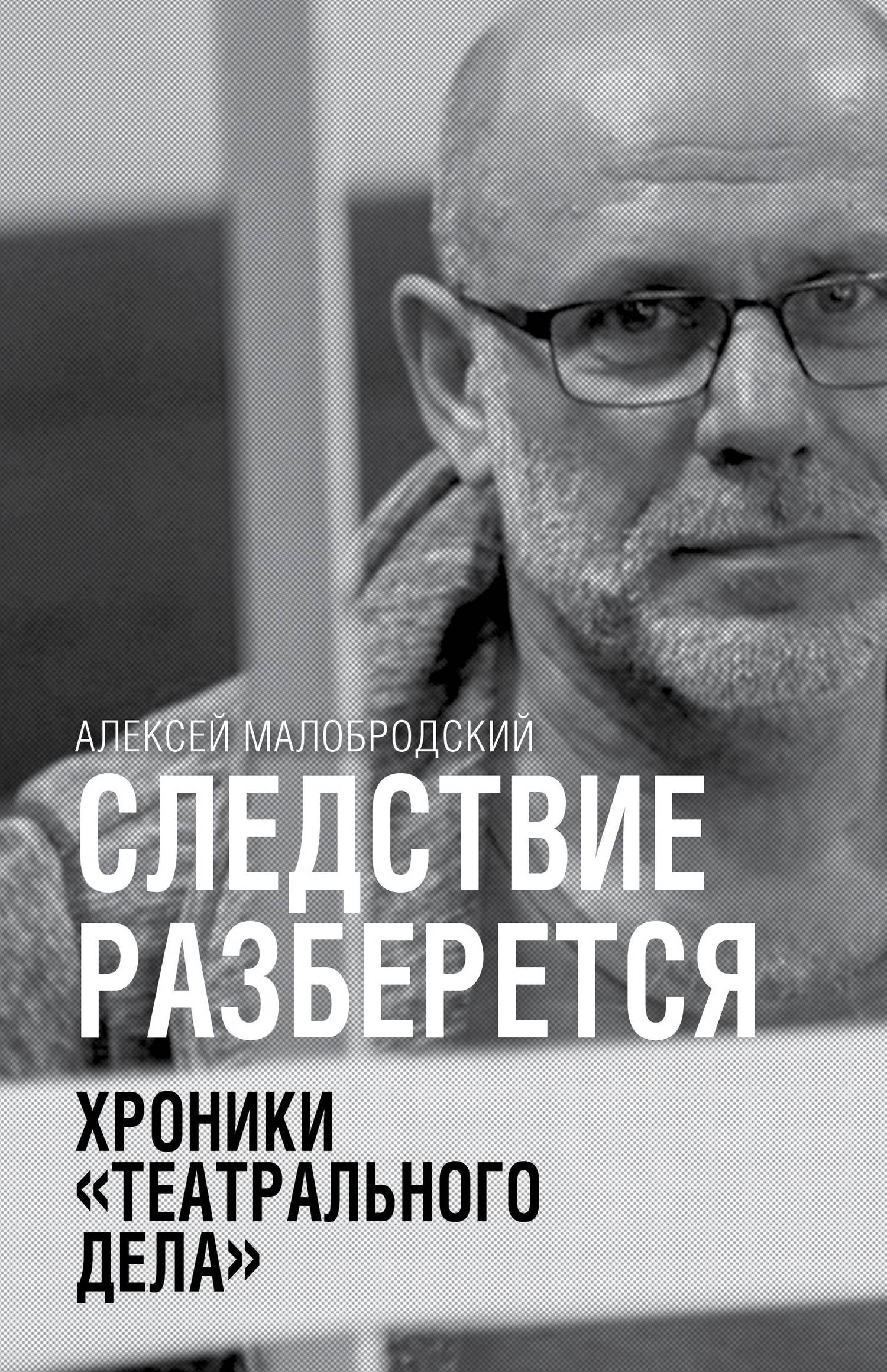

Книга: Следствие разберется

Алексей Аркадьевич Малобродский

Следствие разберётся. Хроники «театрального дела»

Моей жене Тане

© А.А. Малобродский, 2020

© А.Е. Знаменская, иллюстрации, 2020

© Михаил Почуев/ТАСС, фотография на обложке, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Звонок скрипнул коротко, суетливо, поначалу, казалось, застенчиво. Потом ещё и ещё раз, уже нервно, срываясь в истерику. Будильник звучит иначе. Кажется, ещё нет семи. Соседи? Открыть глаза, нащупать шлёпанцы, халат, проверить, не текут ли краны и трубы на кухне, в ванной, добрести до двери. В маленькой однокомнатной квартире на всё – несколько шагов, несколько секунд. Вслед за телом просыпается сознание. Сегодня предстоит много дел: важная встреча, я добивался её две недели; в университете обсуждение моей программы театрального факультета; открытие выставки, вечеринка… не забыть, успеть…

В приоткрытую дверь мгновенно просунулись нога и плечо доблестного оперативника. Несколько мужчин, сгрудившихся за его спиной, всем своим видом выражали развязную решимость, сквозь которую, однако, странным образом просвечивало лёгкое замешательство. Будто бы по отношению ко мне у них не было безусловно одобренного, согласованного намерения. Два следующих года подобное ощущение будет возникать у меня с появлением каждого нового персонажа, на каждом повороте истории, начавшейся в то утро и не законченной до сих пор.

Нельзя было допустить, чтобы свора незваных гостей оказалась в комнате, где ещё спала моя жена; я заорал на них хриплым спросонок матом. Удивительно, но они остановились. Одевшись, я потребовал и внимательно прочитал ордер, затем впустил их. Несколько сотрудников московского Следственного комитета, с ними не представившийся прыщавый переросток, а также курсанты-полицейские в качестве понятых. Это был обыск. На вопрос, какие запрещённые предметы имеются в квартире, я ответил: только те, которые вы, наверное, принесли с собой.

Месяцем раньше СМИ, кажется, всего мира сообщили об обысках в «Гоголь-центре» и в квартирах Кирилла Серебренникова и связанных с ним работой в театре и проекте «Платформа» людей. Бывший гендиректор «Платформы» Юрий Итин даже удостоился задержания и был помещён под домашний арест. Меньше повезло бухгалтеру Нине Масляевой, оказавшейся за решёткой. Чем руководствовался суд, избирая моим бывшим коллегам различные меры пресечения, остаётся для меня загадкой. Писали, что им предъявлено обвинение в хищении одного миллиона двухсот тысяч рублей, перечисленных некой компании по фиктивному договору. Такое обвинение никак не объясняло полутора десятков эффектно проведённых обысков с собаками и вооружёнными омоновцами в масках. Я был первым генеральным продюсером «Платформы», но в 2014 году, когда по версии следствия произошло хищение, минуло уже почти два года, как я оставил этот замечательный проект. Я ожидал, что буду вызван для пояснений. Друзья призывали меня к осторожности, предлагали уехать. Я снисходительно посмеивался над такими советами – ведь я не нарушал закон, в делах был аккуратен, а потому уверен, что меня невозможно в чём-либо обвинить.

В крошечной съёмной квартире было совсем немного вещей. Через десять дней мы собирались перебраться в нашу новую подмосковную квартиру. Там пока не было мебели и продолжался ремонт, но из соображений экономии было решено обустраивать её как-то по ходу. Зимние вещи, кухонный скарб и библиотека хранились в арендованной складской ячейке. В общем, обыскивать было особо нечего. Пароли от наших мобильных телефонов и ноутбуков мы простодушно сообщили, документы предъявили. Всем было скучно. А нам с Таней – отчаянно противно. Никто из ворвавшихся в наше утро людей не отличался обаянием, а с учётом обстоятельств все они вызывали брезгливое и одновременно опасливое чувство. Впрочем, мы были сдержанны и насколько возможно вежливы. Один из пришельцев сообщил, что мне придётся поехать с ними, и спросил, готов ли я дать показания. Конечно, я был готов. «Правильные показания», – уточнил слуга закона. «Нет, – ответил я, – правдивые». Последовал дурацкий диалог, как в очень тупом скетче. Он несколько раз повторил «правильные», а я столько же раз ответил «правдивые». Мы по-разному понимали значение слова «правильный». Тем не менее мой собеседник сообщил кому-то по телефону, что я веду себя адекватно и со мной можно работать. У нас изъяли ноутбуки, айпады, телефоны, часть документов и записных книжек. Корявым, нечитаемым почерком составили протокол. С трудом разобрав написанное, мы подписали.

Таня и несколько следователей с понятыми поехали в нашу квартиру. Поскольку в ней было пусто, обыск там прошёл ещё быстрее и скучнее. Тем временем другая группа препроводила меня в управление Следственного комитета по Москве на Новокузнецкой улице. Доро́гой я позвонил адвокату Ксении Карпинской. Она, как оказалось, была не в Москве, но пообещала направить мне на помощь кого-нибудь из коллег.

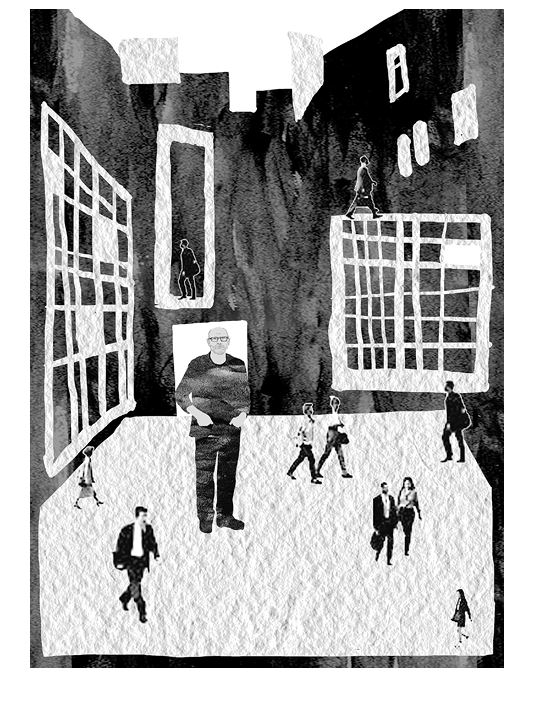

Во дворе и коридорах здания Следственного комитета было немноголюдно, но суетливо. Каких-то людей быстро заводили в кабинеты; из-за других вопросительно выглядывали сотрудники, как бы интересуясь, можно ли выйти. Было ясно, что это как-то связано со мной. Одну женщину, всё же попавшуюся мне на глаза, я хорошо знал: Лариса Войкина работала в «Седьмой студии» и – недолгое время – в «Гоголь-центре».

Следователь представился невнятной скороговоркой. Так говорят сотрудники ГИБДД, когда беспричинно останавливают машину. В их утомлённых глазах отчётливо прочитывается сумма, и они искренне сокрушаются, если водитель не проявляет достаточной сообразительности и чуткости. Я дотошно переспрашивал имя, должность и место службы. Следователь, раздражаясь, но раз от разу громче и чётче повторял: «Следователь по особо важным делам Первого следственного отдела Второго управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве капитан юстиции Федутинов Игорь Николаевич». Звучало это одновременно угрожающе и нелепо и будто даже немного лестно: не баран чихнул, люди серьёзные. Любопытство во мне боролось с недоумением, страх и растерянность – со смешливостью. Капитан порывался немедленно «просто поговорить», призвал меня быть откровенным и «рассказать всё». Вероятно, я должен был понимать, что именно от меня хотят услышать. Я искренне не понимал. Федутинов огорчился. Не зная, как его утешить, я объявил, что готов «рассказать всё», когда приедет адвокат.

Вскоре прибыла Юлия Лахова, высокая красивая женщина; осторожная походка и едва заметная округлость выдавали раннюю стадию беременности. С её появлением стало легче и спокойнее, хотя полностью одолеть волнение не получалось. Суета, мелькание сменяющихся лиц, кажущиеся случайность и бестолковость вопросов, беспокойство о Тане, ещё не вернувшейся после обыска, досада из-за несостоявшихся встреч и отменённых дел, невозможность позвонить, усталость и голод – всё раздражало, вызывало головную боль. Федутинов, уже составивший представление о моей несговорчивости, поручил допросы своим помощникам. Их было трое. Первый явно тяготился работой, вопросы задавал устало, без малейшего интереса. Зато нас с интересом слушал анонимный переросток, вертевшийся среди прочих у нас дома во время обыска. На требование адвоката Лаховой объяснить, кто этот человек и на каком основании присутствует, проводивший допрос следователь мрачно пошутил: «Это моя совесть». Как удалось реконструировать много позже, это был фээсбэшный филёр Авдеев, якобы следивший за мной и накропавший дикую, от первого до последнего слова лживую справку, на основании которой меня арестовали.

Допрашивали меня сначала как свидетеля по делу, возбуждённому в отношении Юрия Итина и Нины Масляевой, нисколько не смущаясь тем, что ко времени совершения вменяемого им преступления я полтора года не работал в «Седьмой студии». А по окончании объявили, что теперь я буду допрошен уже в качестве подозреваемого по статье 159, часть 4 – «Мошенничество в особо крупном размере». В чём именно меня подозревают и каковы основания подозревать меня в чём бы то ни было, никто мне не объяснил.

Между тем в сопровождении оперативной группы приехала Таня. На «Платформе» она не работала ни дня, к «Седьмой студии» никогда не имела отношения. Тем не менее её также допросили как свидетеля. Юлия Лахова не могла разорваться между нами. И Таня по праву, предусмотренному 51-й статьёй Конституции, отказалась отвечать на любые вопросы. Следователь и не рассчитывал получить от неё какую-то информацию – просто, делая из моей жены свидетеля, они предусмотрительно создавали ещё один инструмент давления на случай моей несговорчивости. Позже я осознал, что все события того длинного дня строились по стандартному, тысячи раз опробованному органами шаблону и финал был заведомо предопределён уже принятыми кем-то решениями.

Следующий допрос практически полностью повторил вопросы предыдущего. Мне давали понять, что располагают печальными для меня показаниями бывших коллег, якобы меня недолюбливающих, намекали на недружелюбное наше с Кириллом расставание в «Гоголь-центре». Провокации были навязчивыми, но довольно неуклюжими. С каждым вопросом становилось яснее, что от меня ждут компромата на Серебренникова. Этот допрос по очереди проводили два следователя, располагавшиеся в разных кабинетах. Мне не забыть один из них: как все прочие, пыльный, захламлённый бумагами и уродливой, будто случайной мебелью, с плохим раздражающим глаза светом, он имел нелепые пропорции поставленного на узкую поверхность параллелепипеда. Стены украшали яркая икона и парадный портрет генералиссимуса Сталина.

В восьмом часу вечера на меня надели наручники. В коридоре, наскоро прощаясь с измученной и изумлённой Таней, я посоветовал ей провести вечер с друзьями, сообщить о случившемся и попытаться отвлечься.

Юрий Итин, мой товарищ со студенческих времён, спросил по телефону, чем я занят и как добываю хлеб насущный. Я уже месяц был совершенно свободен после увольнения из театра «Школа драматического искусства».

Увольнению предшествовало такое обстоятельство: некая маленькая телекомпания на голубом, что называется, глазу требовала бесплатно отдать ей для съёмки передачи один из залов театра. Ссылались на какие-то договорённости с начальством. Звонила Галина Валентиновна Лупачёва, заместитель московского министра культуры, и со значением шипела в трубку, что надо бы помочь. Но отказалась направить письменное распоряжение. Не в силах понять, почему государственный бюджетный театр должен отменить репетиции и спектакли, а свой зал бесплатно предоставить частной коммерческой структуре, я отказал.

За непонятливость я поплатился увольнением. Владелица и директор компании на беду оказалась женой влиятельного чиновника в недавно сформированном правительстве нового мэра Москвы Собянина. Руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Ильич Худяков вызвал меня на ковёр. Сам, впрочем, не явился, трусливо поручив разговор своим подчинённым. В унылом кабинете с единственным окном, выходившим на Неглинную улицу, по одну сторону длинного стола рядком устроились заместители руководителя, главы юридического и кадрового управлений, театрального отдела, инструкторы и кураторы – всего с десяток начальников разного калибра. Меня усадили с противоположной стороны. Глаза моих визави беспокойно блуждали по углам, напоминая многоголового окосевшего Змея Горыныча. Мне предложили уволиться по собственному желанию. Я не желал. Театр находился в отличной творческой форме, громадьё интересных планов было скреплено договорённостями с авторами, режиссёрами, музыкантами, партнёрами и спонсорами. Не дослушав меня, Андрей Евгеньевич Порватов, ещё один замминистра, выложил на стол подписанный приказ об увольнении по инициативе учредителя. Я спросил: какие ко мне претензии? Никаких. Тогда в чём причина? Выразительно подняв глаза куда-то в недосягаемую высоту, Андрей Евгеньевич молвил: «Есть мнение». Сошлись на увольнении по соглашению сторон.

«Мы с Серебренниковым, – сказал Юра, – начинаем крутейший проект. Одобрено на самом верху. Нужен человек с твоим опытом. Можешь встретиться, поговорить с Кириллом? Я был бы рад поработать вместе».

На календаре значился апрель 2011 года. Кирилл Серебренников был уже знаменит и имел репутацию режиссёра-новатора. В его внушительном послужном списке были нашумевшие спектакли в самых известных театрах Москвы, несколько фильмов и телевизионных проектов, награждённых солидными премиями. Вместе с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Романом Должанским Кирилл руководил успешным фестивалем «Территория». Лично мы не были знакомы.

Первая встреча состоялась в Доме литераторов. Из несколько сумбурного разговора выяснилось, что на какой-то встрече президента с деятелями искусств Серебренников сумел передать Дмитрию Анатольевичу Медведеву проект поддержки и развития современного исполнительского искусства. Инициатива неожиданно получила развитие, последовали конкретные поручения чиновникам. К моменту описываемой встречи уже проходили согласования на уровне аппарата Правительства, Министерства культуры и Министерства финансов. Кирилл собрал группу кураторов и предварительно договорился о кооперации с «Винзаводом». Старейший в Москве кластер современного искусства был готов предоставить часть своего пространства новому проекту. Называться проект должен был «Платформа». Предполагалось, что решением организационных, экономических и юридических задач займётся Итин. Правда, он только что получил назначение в ярославский Театр имени Волкова и не мог в полной мере взять на себя подготовительную работу. Нужно было быстро выстроить рациональную структуру и организовать эффективное производство спектаклей, концертов, выставок и других мероприятий. Поэтому искали продюсера с опытом успешной работы в различных направлениях исполнительского искусства: драматическом и музыкальном театре, современном танце, музыке, мультимедиа.

Несколько недель прошло в сомнениях, прежде чем мы с Серебренниковым подтвердили друг другу намерение работать вместе. Мне импонировали творческая всеядность и огромная работоспособность Кирилла, но часто я не разделял восторга по поводу его работ. Однако незадолго до нашего знакомства два свежих в ту пору впечатления, связанных с ним, увлекли и убедили меня. На сцене театра Пушкина показали поставленный Кириллом в Национальном латвийском театре спектакль «Мёртвые души» с прекрасной музыкой Александра Маноцкова. Спектакль этот мне очень понравился. Едва ли не большее впечатление произвели дипломные спектакли студентов его курса в Школе-студии МХАТ. Покорили даже не собственно спектакли, а то безусловное и безграничное доверие, с которым молодые, искренние и смелые артисты относились к своему учителю.

Кирилл тоже не сразу решился работать со мной. Как позже выяснилось, он хотел убедиться в отсутствии конфликта между мной и Анатолием Васильевым. Дело в том, что пятью годами раньше под нажимом московских властей Васильев, выдающийся режиссёр, педагог и теоретик театра, скандально ушёл из созданной им «Школы драматического искусства». Прогрессивная театральная общественность замерла в предвкушении зрелища бесславной гибели театра, покинутого своим лидером. Моё согласие занять должность директора «Школы» восприняли с осуждением. Мне нет нужды оправдываться в том, что театр выжил. Вопреки предубеждению, я не разрушал, а последовательно сохранял его. Конечно, это уже не был авторский театр Васильева. Но учреждённые мастером и его учениками творческие лаборатории активно работали. Было поставлено три десятка заметных спектаклей, исполнялись блистательные концерты, устраивались выставки, проводились теоретические семинары – пять лет бодрого и честного труда. Я сберёг и передал Васильеву его архив. Ко времени описываемых событий взаимное понимание и доверие между нами были восстановлены. А Кирилл был не просто младшим коллегой знаменитого режиссёра. С детства он был вхож в семью Анатолия Александровича и, наверное, поэтому нуждался в чём-то вроде благословения. Получив его, он подтвердил мне приглашение к совместной работе. Мы договорились об общих принципах нашего дела. Один из них – педантичное соблюдение законов. Кирилл сформулировал этический девиз: не приумножать зла.

Решили, что Юрий Итин оставит за собой взаимодействие с Министерством культуры, вопросы финансирования и общее руководство проектом. Зоной его исключительной ответственности должен остаться финансово-экономический блок. Вся практическая работа, связанная с организацией и производством, легла на меня. Денег не было. Несколько месяцев все работали на чистом энтузиазме, увлечённые идеями Кирилла. Корректировались устав и творческая программа, уточнялись сметы мероприятий и договорённости с участниками. Проект правительственного постановления увязал в согласованиях, регистрация в Министерстве юстиции «Седьмой студии» – некоммерческой организации, которая должна была стать исполнителем проекта, – затягивалась. Обычная история чиновничьей волокиты. Между тем была объявлена дата открытия «Платформы», информация распространялась мгновенно, нарастали ожидания публики. Одновременно увеличивались наши обязательства перед десятками вовлечённых в проект авторов, режиссёров, художников, хореографов, артистов. Центр современного искусства «Винзавод» предоставил нам «Цех белого». Название сохранилось со времени, когда там разливали белое вино. Потом в этом пространстве устраивались художественные и фотовыставки. Цех подходил нам по объёму и пропорциям, но нуждался в ремонте, оборудовании сценической площадки, закулисного пространства и зрительской зоны, а также в мероприятиях по спасению безнадёжной акустики. Внести подрядчикам предоплату мы не могли. Пришлось эксплуатировать популярное имя Серебренникова и моё реноме обязательного, честного продюсера. Мы увлекали партнёров энергией, масштабом и перспективами проекта. На наше счастье, почти все относились к нам с пониманием и доверием, авансировали дорогостоящие товары и работы. В свою очередь мы скрупулёзно и в срок выполняли все свои обязательства. Серебренников сам формировал театральную программу первого сезона «Платформы». Остальные направления курировали прекрасный композитор Сергей Невский, лучший российский продюсер современного танца Елена Тупысева, талантливые медиахудожники Аристарх Чернышов, Алексей Шульгин и Анна Беляева. Все предложили амбициозные и увлекательные идеи, для воплощения которых нужны были оборудование, музыкальные инструменты, костюмы, декорации и, в конечном счёте, деньги. Оставалось совсем мало времени для репетиций. Заключение контрактов с авторами и исполнителями первых представлений уже невозможно было откладывать. Нужно было сформировать эффективную административную и техническую команду. Уговорить большое количество разных людей работать на тех же условиях, на которых несколько месяцев трудились мы, то есть бесплатно и без каких-либо гарантий, было невозможно. Юра и Кирилл вкладывали свои личные деньги, одалживали у друзей. По меркам личных бюджетов это были значительные суммы, но с точки зрения потребностей большого проекта – капля в море.

Тогдашние руководители и специалисты Министерства культуры, надо сказать, поверили в «Платформу» и проявили заинтересованность в ней. Они видели, что «Платформа» ставила перед собой серьёзные художественные и социальные задачи, и понимали, что в творческой и молодёжной среде есть реальный запрос на подобный проект. Для решения текущих денежных проблем был объявлен открытый конкурс на проведение проекта «Платформа». Условия конкурса были жёсткими, никто, кроме учреждённой Серебренниковым «Седьмой студии», не польстился на участие в нём. Полученные от Министерства десять миллионов рублей составляли примерно треть суммы, необходимой проекту до конца года. Вместе с заёмными деньгами мы располагали половиной. Первый транш пришёл в сентябре, за месяц до открытия. Частично дефицит покрывался коммерческим кредитом, который удалось получить под весьма дружелюбный ссудный процент. Недостающие деньги были подвешены как отложенные обязательства. Оплачивать долги предполагалось за счёт субсидии, обещанной на реализацию проекта. Наконец, во второй половине декабря, в разгар первого сезона, было выпущено постановление Правительства, а с марта следующего года началось реальное финансирование. Всё это время мы продолжали экономить, занимать, продлевать обязательства, недоплачивать сотрудникам, включая, разумеется, руководителей проекта.

Об этих трудностях знали лишь непосредственные участники событий. Для публики «Платформа» открылась 7 октября 2011 года феерической премьерой. В одном грандиозном представлении соединились тринадцать небольших музыкальных спектаклей на основе классических и современных оперных арий. Режиссёры, художники, хореографы, артисты, танцовщики и вокалисты из нескольких стран приняли участие в его создании. «Арии» оказались своего рода камертоном, обозначившим масштаб проекта, его уровень и колоссальную интенсивность. Затем последовали спектакли и перформансы «Сон/Dream», «Отморозки», «Метаморфозы», «Сон в летнюю ночь», «Аутланд», «История солдата», «Долина боли», «Четыре квартета», «Охота на Снарка», концерты «Идеи Севера» и «Катастрофа», медиапроект «Жизнь и смерть виртуального художника Газиры Бабели» и грандиозный международный медиафестиваль. Это далеко не полный перечень событий, созданных на «Платформе» только за время моей работы, с октября одиннадцатого года по июль двенадцатого. Два спектакля из этого списка получили «Золотые маски». Проект дал работу десяткам молодых драматургов, композиторов, режиссёров, художников, артистов. В мероприятиях первого сезона «Платформы» участвовали Юрий Любимов, Александр Калягин, Мариэтта Чудакова, Теодор Курентзис, Виктория Исакова, Сергей Капков, Константин Богомолов, Давид Бобе, Наталья Пшеничникова, Такетеру Кудо, Линор Горалик, Светлана Сорокина, Владимир Епифанцев и ещё много хороших людей и выдающихся художников. Я вспоминаю эту работу с профессиональным удовлетворением и гордостью.

Так прошёл год. Летом 2012 года Серебренников получил от руководителя московского Департамента культуры Сергея Капкова предложение стать художественным руководителем Театра имени Гоголя. Меня он позвал возглавить дирекцию театра. Принимая приглашение, я не хотел полностью расставаться с «Платформой» – слишком много сил и времени было вложено в этот проект. К тому же я был уверен, и уверен в этом до сих пор, что никто другой не смог бы выполнить обязанности генерального продюсера более грамотно и эффективно, чем я. Я попросил Серебренникова и Итина дать мне возможность совмещать работу в театре и на «Платформе», но получил отказ. Возможно, их решение было по-своему мудрым. Множество проблем, накопившихся в театре, требовали немедленного решения. Наш приход был воспринят неоднозначно и очень бурно. Большая группа артистов и сотрудников, обленившихся и деморализованных, справедливо почувствовала угрозу своему уютному прозябанию. Я разогнал полдюжины нелегальных арендаторов и прикрыл ряд мелких гешефтов предыдущей администрации. Посыпались анонимные жалобы и доносы, депутатские запросы, в основном от фракции КПРФ, а за ними чуть не ежедневные проверки со стороны трудовой и административной инспекций, пожарного и санитарного надзора, Счётной палаты и различных контрольно-ревизионных служб. Меня без конца вызывали в прокуратуру; протягивая на входе паспорт девушке-полицейской, я как-то услышал: «Да я уже наизусть ваши данные выучила». Центр «Э» проверял спектакли на наличие признаков экстремизма. Какие-то организованные поборники нравственности искали пропаганду педофилии и гомосексуализма. Забавно, что среди попавших под подозрение спектаклей большинство принадлежало другим московским театрам, а некоторые вовсе не существовали. Особенно усердствовал московский профсоюз работников культуры, у которого, казалось, была единственная цель – полностью парализовать работу новой команды. Между тем мы очень быстро приводили театр в порядок, к соответствию элементарным санитарным нормам. Делали ремонт, меняли оборудование. Искали спонсорскую поддержку. А главное, силами принявшей нас части труппы и пришедшей с нами молодёжи был полностью обновлён репертуар. Одним словом, очень скоро всё моё время без остатка поглотили дела «Гоголь-центра», а «Платформа» ушла в область воспоминаний; даже как зритель я не часто успевал посещать спектакли, концерты, выставки и дискуссии продолжавшего интенсивно работать проекта.

Став худруком «Гоголь-центра», Серебренников одновременно продолжал руководить «Платформой». Разумеется, театр и АНО «Седьмая студия» тесно взаимодействовали. На сцене «Гоголь-центра» с успехом шли спектакли, некогда выпущенные «Седьмой студией» на «Платформе», создавалась совместная продукция. Такое сотрудничество не противоречило Гражданскому кодексу и уставам обеих компаний. Каждое мероприятие оформлялось корректным договором и, по завершении, актом выполненных работ с подробным расчётом затрат, доходов и взаимных обязательств сторон. Бухгалтерия вела положенный учёт движения средств. Отчётность была абсолютно прозрачной и достоверной: никогда спектакли «Седьмой студии» не представлялись как новые постановки театра. Со стороны «Гоголь-центра» я скрупулёзно контролировал эти процессы. Мою обычную дотошность и требовательность к коллегам стимулировало понимание того, что мы находились тогда под прицелом многих недоброжелателей, склонных к вранью и доносам, и они не простили бы нам ни малейшей ошибки. То, что происходило на стороне «Седьмой студии», оборот её документов и средств после подписания актов и завершения расчётов я, разумеется, никак не контролировал – для этого у меня не было ни сил, ни времени, ни прав, и я не видел в этом необходимости. Во время моей работы на «Платформе» право проведения любых денежных операций было исключительной прерогативой генерального директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нины Масляевой; в банке даже не было образца моей подписи. Катя Воронова, генеральный продюсер «Седьмой студии», пришедшая мне на смену, была уполномочена представлять компанию как в организационных, так и в финансовых вопросах. Она очень жёстко отстаивала интересы «Седьмой студии». Я был не менее твёрд в отношении интересов театра. Каждый наш договор рождался в результате горячей дискуссии, условия многократно взвешивались, а тексты согласовывались и визировались юристами и финансистами.

Естественный театральный процесс устроен сообразно закономерным циклам, которым подчинено развитие любого живого организма. Не претендуя на оригинальность сравнения, эти циклы можно уподобить человеческой жизни. Вначале – бурный рост и радость первых открытий. Затем – пора страстей и терзаний, поисков и заблуждений, побед и разочарований. Им на смену приходит период зрелой, осознанной, продуктивной работы. И наконец, старость, которая в зависимости от содержания прошлой жизни может быть умиротворённой, пронизанной светлой радостью и благостными воспоминаниями, а может быть жалкой, болезненной и раздражительной. Только театральный век гораздо короче: явление рождается и умирает обычно в течение пяти-семи лет. Я имею в виду не формальное образование, не учреждение, а именно художественное явление, основанное на актуальной этической и эстетической платформе. Такие подлинные, чуткие к жизни явления изменчивы во времени, они переживают момент зарождения, достигают кульминации и в конце естественного цикла неизбежно исчерпываются или, скажем так, выполняют свою программу. Сплошь окружающие нас театры-долгожители, за редким исключением, продолжают существовать за счёт инерции былого движения или инерции зрительского принятия. Они не способны чутко реагировать на изменения и вызовы жизни, совершать открытия и находиться в честном и умном диалоге со своим зрителем, побуждая его глубже мыслить и тоньше чувствовать. Этому способствует косная система организации театрального дела в России, навечно приковывающая творческий коллектив к определённой сцене. Человеческие связи в живой, естественно развивающейся системе отношений по определению не могут всегда оставаться неизменными. Личные привязанности, взаимные притяжения и отталкивания, симпатии и антипатии в своё время зарождаются и исчезают. Есть, вероятно, устойчивые союзы, основанные на долговременном общем понимании целей искусства, общности творческого метода и органичной ему организационной формы. Но они исключительно редки. В реальности омертвевших, каменных театров людей привязывают друг к другу обычно не общность целей и убеждений, а вполне прозаические соображения: зарплата, непрерывность трудового стажа, близость к дому, просто привычка. Начиная строить «Гоголь-центр», мы были увлечены амбициозной задачей создания принципиально нового театра, востребованного молодой демократичной публикой и отвечающего её запросам. Такой театр должен быть открытым двенадцать часов в день и не ограничиваться показом спектакля, а предлагать зрителям различные форматы диалога об искусстве и жизни. На гиблом, как считалось, месте мы хотели создать место силы. Нам многое удавалось: поменялась эстетика, режим и интенсивность работы, росли доходы и количество посещений, театр быстро стал популярным. Разумеется, находясь в системе театров московского Департамента культуры, мы встречали массу препятствий и были вынуждены принимать ряд компромиссов. По отношению к нам накапливалось раздражение городского, а следом и культурного начальства. Люди, знакомые с закулисной стороной профессионального театра, с тем, что называется театральной кухней, легко дополнят картину сценами невинных и не очень интрижек, борьбы самолюбий и влияний. Одним словом, жизнь, как говорится, вносила свои коррективы.

В начале пути ни у меня, ни у Серебренникова не было цели выстроить театр исключительно для себя и остаться в нём до конца жизни. И мы всегда понимали, что наше сотрудничество не накладывает ни на одного из нас обязательства вечной преданности. Весной 2015 года стало очевидно, что пришла пора расставаться. Хотя, возможно, с точки зрения целей и интересов строительства нашего театра это было преждевременно. Я испытывал досаду, но объективно сложившиеся обстоятельства подталкивали к такому решению. Обстоятельства эти были созданы отчасти искусственно, намеренно. Я был разочарован позицией Кирилла, но это предмет другого рассказа.

Увольняясь, я посчитал возможным посоветовать Серебренникову обращать больше внимания на дела и делопроизводство в «Седьмой студии». У меня не было повода ставить под сомнение благонамеренность и честность моих бывших коллег, но казалось, что Итин, занятый делами ярославского театра, не контролировал организацию. Добросовестная и преданная проекту Катя Воронова тяготела к творческой работе и не была достаточно компетентна в организационных и финансовых вопросах. Фактически управление оказалось в руках бухгалтера Нины Масляевой. Кирилл ответил мне, что в делах студии полный порядок, что была проведена аудиторская проверка и ничто не вызывает у него беспокойства. К сожалению, последовавшее несколькими годами позже и до сих пор продолжающееся расследование показывает, что он заблуждался.

Нина Леонидовна Масляева представляла собой классический, если не сказать анекдотический тип бухгалтера: пышная лоснящаяся дама в ювелирных украшениях, одновременно болезненная и кокетливая, томная и всегда немного уставшая, не изобретательная, но хитрая. Итин, знавший Масляеву по совместной работе в театре «Модерн», представил её отличным специалистом и пригласил возглавить бухгалтерию в АНО «Седьмая студия». Повадкой и статью Масляева соответствовала заявленной рекомендации: была значительна, снисходительна и загадочна. Квалифицированный финансовый менеджмент был остро необходим: проект нуждался в точном экономическом прогнозе и достоверном графике финансирования. Я рассчитывал на помощь в корректировке смет и уточнении планов. Пора было открывать счета и регистрировать организацию в налоговой инспекции. Разочарование пришло скоро. Нина Леонидовна была нетороплива и ни в малейшей степени не желала вникать в содержание и особенности запланированных на «Платформе» мероприятий. Она не спешила увольняться с прежнего места работы, выжидала, пока директор Итин предложит ей лучшие условия. Я настойчиво предлагал найти другого бухгалтера. Юрий ответил, что доверяет Масляевой и просит больше не поднимать эту тему. Серебренников, выслушав мои претензии, решил не вмешиваться в зону ответственности директора и положиться на его решение. Доверие Итина к Масляевой, на чём бы оно ни было основано, обходилось проекту недёшево. Нина Леонидовна получала самую высокую в организации зарплату. Это объяснялось, во‐первых, большой ответственностью в работе с государственной субсидией, требовавшей строгой и безупречной отчётности. Во-вторых, непомерной нагрузкой: в небольшой компании с ограниченным ресурсом бухгалтер должен был выполнять также функции кассира, делопроизводителя и специалиста по кадрам. Ни того, ни другого, ни третьего Масляева не делала, но активно жаловалась на нехватку времени и сил. Сначала Итин разрешил нанять ей в помощь кадровика. Пришедшая на эту должность Лариса Войкина практически сразу стала совмещать обязанности кассира и вести учёт первичных бухгалтерских документов. Затем, с ведома директора, у главного бухгалтера появилась удалённо работающая сотрудница. Иногда бухгалтер пользовалась услугами водителя. Считалось, что не состоящих в штате «Седьмой студии» помощника и водителя нанимает и оплачивает сама Масляева. Позднее стало известно, что со всеми этими людьми у Масляевой был общий бизнес. А вскоре после того, как на должности генпродюсера меня сменила Катя, а доверие Юры обернулось бесконтрольностью, Нина Леонидовна стала оплачивать их услуги из средств организации.

Прошло два года, и мы стали свидетелями уже упомянутого «маски-шоу». Из прессы было известно, что сотрудников и артистов согнали в зрительный зал театра и, отобрав телефоны, несколько часов держали взаперти. Никто не понимал, что именно искали следователи. Ещё менее было понятно, почему операция проведена с таким несоразмерно громким и нелепым шумом. Итину и Масляевой предъявили обвинение в оплате фиктивного договора на пошив костюмов. Ни с кем из фигурантов этой загадочной истории я не общался, жена Итина Светлана на мой телефонный звонок не ответила. Пересуды знакомых были окрашены в основном тревожным недоумением. Многие считали, что начавшиеся гонения на Серебренникова имеют иную, не экономическую подоплёку, и советовали мне быть осмотрительным, по возможности уехать на время. Я же в легкомысленном прекраснодушии не находил причин для осторожности. Кирилл Серебренников оставался на свободе, что казалось логичным: художественный руководитель не имел прямого отношения к денежным операциям. Но последующие события не оставили сомнений в том, что именно он был главной и, возможно, единственной мишенью инициаторов этого дела. Я не знаю, кто они, эти инициаторы, не знаю, чем Серебренников прогневил их и почему было решено жестоко его наказать. Не буду упражняться в конспирологии и перечислять популярные версии – от политических и религиозных до эротических и эстетических. Как бы то ни было, это люди с большим влиянием, они легко запустили масштабную репрессивную программу. Меня те громкие события обошли стороной, органы проявляли к моей персоне полное безразличие. Поначалу. Волна докатилась только через месяц.

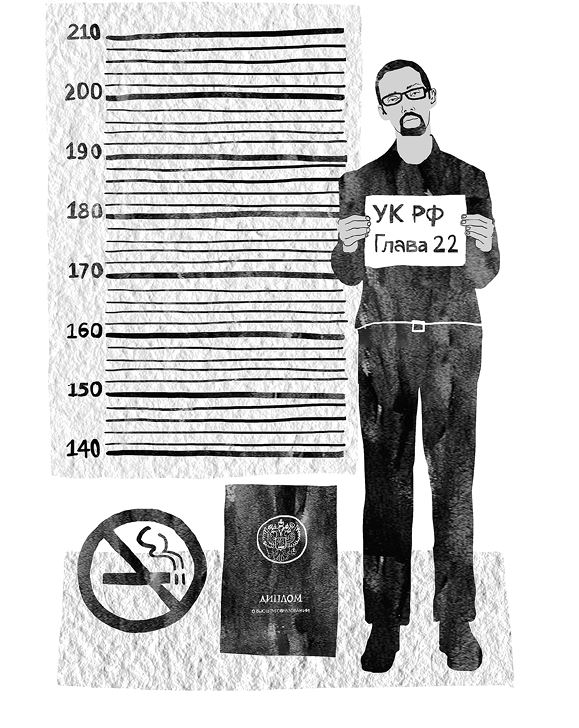

Поздно вечером 19 июня 2017 года меня привезли в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Известные по кино процедуры: обыск, фото в фас и профиль, дактилоскопия – как и элементы тюремного антуража (решётки, наручники, позвякивание ключей), – в реальности были лишены романтического налёта, не казались ни значительными, ни пугающими: тупо, обыденно. Даже опасность осознавалась как-то не азартно. Едва теплилось любопытство перед предстоящим, неизведанным. Все эмоции заглушались возмущением и чувством оскорблённого достоинства.

Отобрали ремень, футляр для очков, шнурки, из туфлей вынули супинаторы. Выдали металлическую посуду, комковатый матрац, жидкую подушку и какие-то тряпки, имитирующие постельное бельё.

В трёхместной камере меня встретил только один арестант, назовём его Андрей. Я не успел ещё толком осмотреться, как открылось окошко в двери и коридорный, будто бы сверяя какие-то свои списки, потребовал представиться. Андрей поспешно назвал свою фамилию и статью, такую же как у меня – 159, часть 4. Он подал мне пример, как следует отвечать в подобных случаях. Представился и я. Кормяк закрылся, а мой сосед с деланым изумлением воскликнул:

– О, у вас знаменитая фамилия.

– Чем же?

– Тут недалеко, на Сретенке, есть театр «Школа драматического искусства», там был директор с такой же, как у вас, фамилией.

– Это я.

– Ну неужели, ну надо же!

И Андрей принялся рассказывать о своей любви к театру. Стоит признать, он был неплохо осведомлён: назвал несколько имён артистов и сотрудников. Однако вся ситуация казалась неправдоподобной, искусственной. Живописуя свою беду – так арестанты обычно называют коллизию, приведшую их за решётку, хотя чаще ограничиваются просто номером статьи Уголовного кодекса, – мой новый знакомый рассказал, как посредничал во взяточничестве. Мне это показалось странным. В камере была книжица УК РФ, и я без труда выяснил, что это преступление предусмотрено другой статьёй. Видимо, он запутался в легенде. Разумеется, в первых же строках своего выступления Андрей сообщил, что закон вершат следователи и нужно с ними договариваться, а не полагаться на суд или тем более на адвокатов. В общем, он оказался явной и не очень умелой наседкой.

Я помнил совет адвоката Юлии Лаховой не увлекаться разговорами с сокамерниками, но выполнил его только отчасти. Мне нужны были разрядка и время, чтобы отрегулировать внутренние настройки, попытаться отдать себе отчёт в происходящем, выработать какие-то стратагемы на ближайшее время.

А главное, мне нужно было как-то заглушить беспокойство о Тане. Она тяжело переживает любую несправедливость – вдвойне, если несправедливость касается меня. Я ни на секунду не мог забыть её глаза в ту минуту, когда меня уводили в наручниках. И никогда не забуду. И не прощу тем, кто сочинял и разыгрывал этот гнусный сценарий. Я представлял себе, как, отвечая на бесчисленные телефонные звонки, Таня пытается рассказать о происходящем моей маме и сестре, живущим в Израиле, своим родителям, моим дочерям – и кровь приливала в голову, душило бессильное возмущение несправедливостью и произволом.

Андрей тем временем донимал расспросами. И я на несколько часов включил лектора: хочешь поговорить о театре? Что ж, пожалуйста, мне есть что рассказать. Он слушал с большим и, кажется, искренним интересом, но я не произнёс ни одного слова, которое можно было бы использовать во вред мне или моим бывшим коллегам.

Пробуждение явилось продолжением вчерашнего абсурда, правдоподобность происходящего была сомнительна. По радио «Маяк» торжественно звучал гимн России: «Славься, Отечество наше свободное… – грохотал на каких-то запредельных децибелах хор. – …Славься, страна! Мы гордимся тобой!» Я закрыл уши, а убрав ладони, услышал свою фамилию – чуть не первой шла новость о моём задержании.

Через день из камеры, где много часов мы провели в беседах о театре, меня перевели в другую. «Любитель театра» не оправдал надежд. В новом соседе также с первого взгляда угадывался наседка, но совсем иного рода. Этот должен был меня напугать. Здоровенный мужик в пузырящихся на коленях тренировочных штанах и обнажавшей татуированные плечи майке энергично расхаживал по камере. Заговорил он ещё до того, как за мною захлопнулась дверь. Володя – так он назвался – являл собою квинтэссенцию расхожих, как в плохом кино, представлений о блатном арестанте: жёлтого металла передние зубы, своеобразная дёрганая, будто он весь на шарнирах, пластика, статьи за насильственные преступления, кажется, вымогательство и разбой. И – о чудо! – он знал, якобы услышал по радио, кто такой Серебренников (он произносил «Серебряков»), знал и очень ему сочувствовал: «Ты, по ходу, нормальный мужик, я людей вижу, а этому твоему Серебрякову пиздец как туго в тюрьме прийдётся». Характер его осведомлённости не оставлял сомнений – просвещали местные опера, всегда сотрудничающие со следователями. Он яростно осудил спектакли «с голыми жопами», посетовал на осмелевших «пидоров» и стал заботливо пугать меня тем, что на зоне могут не понять, зачем я работал в таком неблагонадёжном театре. То, что я непременно окажусь на зоне, не ставилось под сомнение. Словарь Володи состоял из пятнадцати матерных слов и пары необычных оборотов. Он непрерывно курил. Исходившая от него угроза несколько компенсировалась его карикатурностью. Я стал расспрашивать. Польщённый моим интересом, он довольно скоро съехал с заданной темы и принялся увлечённо рассказывать о своих уголовных подвигах: «Одному тут по ходу объяснили, ну, в багажник засунули…» – и об опыте пребывания на зоне: «Я тебе как оно есть говорю, людей на зоне подогревать надо, чисто по понятиям». Ёмким словом «люди» Володя обозначал не всю совокупность человеческого рода, а исключительно его сидящую часть. Люди в его рассказах «катаются на тюрьму» и на зону. Временами он спохватывался и ненадолго возвращался к своим обязанностям. Впоследствии я встречал людей, примерно в ту же пору прошедших изолятор на Петровке. Они узнавали в Володе и своего временного соседа. Вероятно, он был там штатным наседкой и таким образом отрабатывал какие-то послабления. Говорил он однообразно, но без умолку. Через несколько часов, взяв в руки потрёпанную книжку повестей Куприна из местной библиотеки, я рискнул предложить ему ненадолго заткнуться. Глагол был выбран точно – кажется, я снискал уважение, а дальнейшие увещевания были уже менее агрессивны. Сигареты у него скоро закончились, он страдал.

В этот же день меня впервые посетили активисты из ОНК – Когершын Сагиева и, кажется, Иван Мельников и Денис Набиуллин. Они сообщили о большом резонансе, вызванном моим арестом, о волне поддержки и о заботе, которой друзья окружили Таню. Через них я попросил передать мне какие-то вещи и в том числе сигареты для моего соседа. Володя был потрясён: «Ну я же вижу, ты нормальный мужик». С другой стороны, его глубоко задело, что избранным (то есть мне) оказывается такое общественное внимание, а ему, честному бандиту, приходится решать свои проблемы самому: «Я тебе говорю как оно есть». Передачу принесли тем же вечером. Курил теперь Володя деликатно в форточку, стал настойчиво угощать чесноком и признался, что в сокровенных грёзах ему видится балерина Волочкова. Ещё через два дня, обнаружив полную неэффективность нашего соседства для следствия, его бросили куда-то на новые подвиги. На столе он оставил для меня головку чеснока, «потому что витамины». Оставшиеся сигареты мы поделили – Володя объяснил, что в тюрьме они играют роль универсальной валюты.

В камеру привели человека в хорошем спортивном костюме и удобной обуви; в кожаном несессере – дорогой парфюм. В отличие от предыдущих соседей, он ничего не знал обо мне и о деле «Седьмой студии», несмотря на то что провёл эти дни на свободе, имея неограниченный доступ к средствам массовой информации. Я понял, что за мной перестали шпионить. Владислав был эрудирован и хорошо образован, закончил институт по специальности «Радиотехника». Фамилию Серебренников – да, возможно, слышал: жена, преподаватель музыкальной школы, третировала его разговорами об искусстве, а то и посещением театров. Они живут в Калуге, но часто выбираются в Москву. Репертуар калужского театра он вынужденно пересмотрел весь и остроумно его высмеивал. Презрительно отзывался о директоре театра, облизывающем губернатора, и потешался над пошлой чугунной скульптурой, «украсившей» город. Попросил разрешения перейти на «ты». Обаятельный и умеренно развязный, он больше рассказывал сам, чем расспрашивал. Об учёбе и службе в армии, о маме – семейном диктаторе, откровенно – о своём преступном промысле. При этом, находясь в нервном возбуждении, он непрерывно прокручивал в уме какую-то параллельную историю, будто что-то просчитывал. В некоем криминальном сообществе Владислав был то ли юристом, то ли экономистом, то ли специалистом по связям с общественностью – в общем, консультантом по всем вопросам; я не понимал точно, но решил не переходить рамки приличного любопытства. Одолживший крупную сумму на строительство торгового центра коммерсант, когда пришло время отдавать долг, подключил друзей-полицейских. Разговоры были прослушаны и записаны, Владислав, который должен был забрать деньги, арестован. Он понимал и принимал предъявленное ему обвинение, предвидел дальнейшее развитие событий и совершенно не смущался перспективами: «Ну что же, нужно немного посидеть». Это была его вторая ходка, и он деловито собирался отбыть положенный срок с максимально возможным комфортом. «Скорей бы суд и на зону, а там всё будет отлично: телефоны, свидания, еда, выпивка. Нормальные люди должны сидеть нормально, – поучал меня новый приятель, – главное – попасть в правильную колонию, идеально – к нам в Калугу, на край, в Тулу…» Не поручусь, что в точности запомнил его наставления. Мне он также пообещал прекрасные лагерные перспективы: «У тебя тоже всё будет нормально, видно же, что мозги есть, к тому же имя публичное и дело резонансное». Последнее заключение он выводил из того, что меня повторно навестили ребята из ОНК. «Будешь где-нибудь в библиотеке сидеть, – продолжал он пророчествовать, – если повезёт, надолго не закроют». То, что непременно «закроют», не ставилось им под сомнение, так же как и предыдущими моими соседями. Все они твёрдо знали, что исключений не бывает. Было бы нелепо рассказывать им, что у меня другие планы.

Владислав прочитал мне краткое, отменно ироничное введение в АУЕ (нет, это не римское приветствие AUE/AVE, это акроним фразы «арестантский уклад един», своеобразного блатного кодекса) и объяснил значение новых для меня слов из нехитрого лексикона Володи. Слова были забавными, звучными, я записал их на листке бумаги: продол, тормоза, кормяк, шконка, дубок, шлёмка, весло, фаныч, марочка, кум, хозяйка… Опущу нецензурные или двусмысленные – я такое не хочу вставлять даже в книжку, – но не могу не поделиться ярким и, как пришлось позднее убедиться, точным определением «объебон» – так называют обвинительное заключение.

Новые слова и неожиданные смыслы известных слов возникали на всём протяжении моего приключения в правоохранительном российском зазеркалье. Я уже упоминал, что разошёлся со следователем в понимании слова «правильный». Игорь Николаевич Федутинов, возглавлявший группу московских следователей, поразил меня реакцией на слова «сделка» и «формальный». Он весь как-то радостно затрясся, когда услышал, что все сделки на «Платформе» проводились в рамках формальных договоров. Сделка в его понимании могла быть исключительно преступной. К моей версии о том, что сделка – это всего лишь обычное соглашение между людьми или организациями, например торговая или биржевая сделка, капитан Федутинов отнёсся с большим недоверием. Он также был убеждён, что «формальный» имеет единственное значение – ложный, фиктивный, созданный для прикрытия истинных и, разумеется, преступных (а каких же ещё?) намерений. Нет, нет, убеждал его я, в данном случае это значит, что договор составлен корректно, соответствует требованиям делопроизводства и снабжён определёнными реквизитами; такой формальный договор должным образом подписан, заверен печатью и зарегистрирован. Капитану не нравилось моё занудство. Он рассчитывал, что после ночи, проведённой на Петровке, я буду сговорчивее и дело заспорится.

Допрос проходил в одном из следственных кабинетов ИВС на следующий день после обыска и моего задержания. Кажется, ничего более нелепого и неправдоподобного, чем тот разговор, в моей жизни до тех пор не происходило. Не скажу, что я питал какие-то иллюзии относительно когнитивных возможностей и нравственных принципов блюстителей наших законов, но капитан Федутинов сумел меня удивить. Мало того что уголовное дело, в рамках которого были проведены обыск и моё задержание, было возбуждено по событию 2014 года, то есть произошедшему почти два года спустя после моего увольнения из «Седьмой студии», так ещё и возбуждено дело было в отношении других людей – Итина и Масляевой; моё имя там ни разу даже не упомянуто. Я, из наивного побуждения помочь следствию, терпеливо растолковывал это. На какой-то миг показалось, что следователь сумел связать в голове события и даты. Но не смутился. Не таков был хитроумный капитан Федутинов. Он нашёл подкупающее простотой и изяществом решение: обвинение, которое он мне предъявил, вообще никак не стыковалось с описанием «преступного эпизода» в деле. То есть обвинение было выдвинуто, а уголовное дело не заведено. Адвокат Лахова удержала меня от возражений, посчитав, что этот убедительный аргумент стоит поберечь для суда, который при таких нарушениях согласно процессуальному закону не может даже принять к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения.

Наконец выяснилось, в чём конкретно меня обвиняют. Фабула обвинения была столь неправдоподобно дикой, что меня это даже обрадовало: назначенный на следующий день суд я посчитал выигранным. Капитан утверждал, будто спектакль «Сон в летнюю ночь» на «Платформе» никогда не был поставлен; следовательно, деньги похищены. Нелепость этого утверждения была слишком очевидной, а собрать свидетельства того, что не существующий по версии следствия спектакль на самом деле был вовремя выпущен и много лет пользуется зрительским успехом, не составляло труда. В течение пяти лет его увидели десятки тысяч зрителей, это не сложно подтвердить отчётами и корешками проданных билетов. Все участники спектакля, хвала всевышнему, живы, их просто нужно опросить. Декорации, костюмы и реквизит сохранны, можно их увидеть, пощупать и оценить. Имеются многочисленные фотографии и видеозаписи, рецензии и репортажи средств массовой информации. Такие аргументы и факты должны быть доступны даже усталому сознанию пытливых борцов с преступностью.

Однако адвокат Юлия Лахова, к моему удивлению, нервничала. В отличие от меня она знала, что истина интересует следствие в последнюю очередь. Для того чтобы упрятать человека в СИЗО, сгодится любой повод. И чем он нелепее, тем опаснее: значит, никто и не планирует разбираться в фактических и логических ошибках. При известной дружбе следственных органов с судом сам факт появления ходатайства о помещении обвиняемого под стражу предопределяет решение. Мне ещё только предстояло десятки раз услышать, как наряженные в мантии куклы обоего пола твердят заученную мантру о том, что у них нет оснований не доверять доводам следствия. То, что эти доводы всегда были голословны, а часто просто лживы, не поколебало ни одного судью. Было уже понятно, что меня взяли в заложники. Я и мои мнимые преступления интересовали следствие не сами по себе, а лишь постольку, поскольку могли дать повод для обвинения Серебренникова. Нужна была история о том, как организованная им преступная группа совершила крупное мошенничество. Задача, поставленная Федутинову неизвестным мне заказчиком подлого сценария, сводилась именно к этому. И капитан, как умел, коряво, но неутомимо шил этот сценарий. Сотворчество наше, как и накануне, не заладилось. Я проявил готовность сообщить все известные мне подробности организационной, производственной и финансовой жизни АНО «Седьмая студия» и проекта «Платформа». Но информация, которой я располагал, не содержала фактов противозаконной деятельности, а потому не интересовала капитана.

Он, вероятно, готовился к допросу и самодовольно считал себя вполне сведущим в вопросах культуры. Пытаясь не мытьём, так катаньем всё же выжать из меня правильные показания, он начал загребать широким неводом и постепенно выкладывать козыри. Факты моих преступлений казались ему убийственными. Два наших диалога, уже превратившихся в расхожие анекдоты, состоялись в ходе именно того допроса. Невозможно удержаться, чтобы не повторить их здесь. Первый диалог капитан посвятил проблеме авторского права.

Капитан: У «Седьмой студии» есть авторские права на пьесу «Сон в летнюю ночь»?

Я: Авторское право распространяется на произведения, авторы которых живы или умерли менее чем за 70 лет до исполнения произведения на сцене.

К.: Ну…?

Я: «Сон в летнюю ночь» написал Шекспир.

К.: Не понял, так есть права или нет?

Я: Шекспир умер в XVII веке.

К.: Так есть права??!! Или нет??!!

Я: Со времени смерти Шекспира прошло больше 70 лет. Он умер раньше. Следовательно, права автора или его наследников законом не охраняются.

К.: А тогда почему вы эту пьесу поставили в «Седьмой студии»?

Я:???

К.: Какая у вас основная деятельность по уставу?

Я: Дословно не помню… Производство и прокат спектаклей, концертных программ и других произведений современного исполнительского искусства и мультимедиа.

К. (торжествующе потрясает уставом организации): Нет! Ваша основная цель – пропаганда современного искусства! Значит, вы вообще не имели права эту пьесу ставить!

Я:??? Почему?

К.: Она же НЕ современная!

Я: Видите ли, в театре произведением является не сама пьеса, а спектакль, созданный на её основе. Современными могут быть трактовка, сценический язык, актёрская техника, сценография… Молодому драматургу Печейкину была заказана оригинальная редакция пьесы, так сказать, версия театра, и права на неё принадлежат «Седьмой студии»

К.:???…

Я: Могу что-то ещё пояснить?

К.: Нет. Достаточно. Так мы запутаемся. Расскажите лучше, зачем вам рояль понадобилась?

(Второй диалог был о музыке.)

К.: Итак. Рояль-то вам зачем?

Я: Главным образом, чтобы музыку исполнять.

К.: А купили зачем?

Я: Вот как раз за этим. Исполнять. Музыку. Это одно из направлений работы «Седьмой студии». По уставу. Вот и купили.

К.: За пять миллионов?

Я: За пять.

К.: Права не имели.

Я: Ну почему же? Гражданский кодекс не против, допускает.

К.: Пять миллионов?

Я: Да. Пять.

К.: А на самом деле?

Я: То есть???

К.: Сколько эта рояль стоит на самом деле?

Я: Этот на самом деле дороже. Мы договорились с поставщиком о хорошей скидке и рассрочке.

К.: Да?

Я: Да.

К.: Зачем рояль за пять миллионов?

Я: Это хороший рояль.

К.: Зачем?

Я: Мы заказывали сочинение музыки талантливым композиторам. И исполнители были выдающиеся. Очень требовательные к звуку. В конце концов, качество звучания – это и уважение к публике. Поэтому был необходим хороший и, следовательно, относительно дорогой рояль. Специалисты вам скажут, что для хорошего инструмента это небольшая цена.

К.: Надо было в аренду брать!

Я:???

К.: В аренду сколько стоит?

Я: Такого класса инструмент, я думаю, тысяч пятьдесят в день. Два дня публичных показов плюс один репетиционный день… Стоимость перевозки, такелажа, настройки давайте проигнорируем в целях научной абстракции. В общем, сильно занижая, 100 тысяч рублей.

К.: Вот! Сравните!

Я: Что с чем сравнить?

К.: Аренду и покупку. Сто тысяч и пять миллионов!

Я: Хорошо. Давайте. За три года и три месяца проведено примерно сто тридцать мероприятий с использованием рояля. Умножив на сто, получим тринадцать миллионов в качестве платы за аренду чужого инструмента. С другой стороны – пять миллионов за рояль в собственности. И срок его службы гораздо больше, чем три года и три месяца. Согласитесь, это рачительное отношение к деньгам.

К.: Государственные деньги нужно расходовать не рачительно, а правильно. Правильно – брать в аренду.

Я: Но за рояль предполагалось платить не государственными, а собственными средствами организации.

К.: Вы меня опять запутываете. Не имели права! Понятно?

Я: Нет.

Не понятно до сих пор. Но мысль о преступном рояле при дефиците более убедительных идей, видимо, будоражила воображение не только капитана Федутинова.

Вопросы про несчастный рояль ещё много раз повторялись в допросах следователей и судей. Директор Артистического центра компании «Ямаха Мюзик (Россия)» Оксана Левко, в своё время помогавшая выбрать этот инструмент, в шутку сказала мне, что не рассчитывала на столь долгую и эффективную рекламную кампанию.

Утомительный, несколько часов длившийся допрос был остановлен по просьбе адвоката. Оставшуюся часть дня она посвятила сбору доказательств, опровергающих нелепые обвинения. Следователь Федутинов, обескураженный моей несговорчивостью, неожиданно впал в благодушие и даже произнёс что-то вроде комплимента. «А вы хорошо держитесь, – сказал он, – коллегам вашим тут по три раза скорую помощь вызывали». И со значением добавил: «Зато они много чего о вас рассказали». Возможно, я должен был услышать в его словах не комплимент, а угрозу или последнее предложение начать давать «правильные» показания. Но я недогадлив. На нескольких листочках протокола, предложенных мне на подпись, не нашлось места для многих подробностей нашей беседы, а в конце сообщалось, что допрос не закончен и будет возобновлён на следующий день. Однако этот допрос так никогда и не был завершён.

Тем временем как на Петровке, 38 новый дивный мир являл мне свои причудливые гримасы или, лучше сказать, корчил рожи, на воле разворачивался активный протест против моего задержания.

Прямо из московского управления Следственного комитета на Новокузнецкой улице Таня отправилась в «Галерею на Солянке». Директор галереи Маша Тырина, наш друг и в прошлом моя коллега по «Гоголь-центру», пригласила нас на артистическую вечеринку. Среди гостей было много наших знакомых, все были настроены на задушевное общение и беззаботное веселье. Появление Тани и новость о моём аресте мгновенно изменили настроение, вечеринка превратилась в штаб. Написали и распространили по соцсетям письмо поддержки, объявили сбор подписей. А Таня отправилась на Страстной бульвар, где в «Новом пространстве театра Наций» по случаю открытия выставки также собрались коллеги и друзья. Почти все уже знали о моём аресте и искренне пытались поддержать и утешить Таню.

Если попытаться найти в печальной хронике «театрального дела» хоть что-то позитивное, то, безусловно, это общественная реакция на моё задержание. Сначала друзья и большинство коллег, затем журналисты и правозащитники, а вслед за ними неизмеримо огромный круг знакомых и незнакомых людей воспротивились несправедливости и беззаконию. Я храню благодарность всем, кто не усомнился в моей честности и долгие месяцы боролся за мою свободу и доброе имя, всем, кто переживал и сочувствовал мне. Возможно, причина такого знаменательного отклика не во мне лично, и не в моей репутации, и даже не в том, что главным героем театрального дела был Кирилл Серебренников с его многочисленным фан-клубом. Дело в том, что обществу продемонстрировали не только абсурдное обвинение, но и циничный беспредел следователей и позорную зависимость судей. Оказалось, что для преследования не нужны объективные причины – достаточно чьей-то воли, способной запустить репрессивную машину, которая исходит из презумпции заведомой вины всякого, кто попадает в её жернова. Обществу наглядно продемонстрировали, что в моём положении может легко оказаться любой. И обществу это не понравилось.

Я не перестаю восхищаться моей женой. Её красотой, энергией, волей, умом и терпением. С потрясающим достоинством она приняла брошенный ей вызов и выдержала непомерные испытания. Никто не бывает готов к подобным событиям. Растерянность и неуверенность – нормальная реакция на них. Непримиримая к любой подлости и несправедливости, Таня вдвойне была возмущена и оскорблена беззаконием по отношению ко мне. Она сумела быстро собраться и начать действовать. Никто не знает, какого напряжения сил и нервов стоили ей бесконечные звонки, письма, ходатайства, поручительства, встречи, объяснения, просьбы, консультации адвокатов. Одновременно приходилось осваивать непростую науку жены заключённого, разбираться в перечнях разрешённых к передаче вещей, продуктов, лекарств и выстаивать очереди в ИВС и СИЗО, выдерживать тупое равнодушие и хамство тюремных прапоров. При этом нужно было работать, готовиться к открытию сезона в творческом центре «Среда». Пришлось регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В связи с недавней покупкой квартиры у меня оставались непогашенные банковские кредиты, которые в новых обстоятельствах предстояло выплачивать моей жене. Ремонт в новой квартире не был завершён, и переехать туда не было возможности. В нашу съёмную квартиру должны были въехать уже новые жильцы; вещи и книги пришлось поместить на арендованном складе, а Тане попросту негде было жить. И при этом она каждый день писала мне письма, наполненные любовью, заботой и юмором.

Счастье, что нас окружают друзья! Несколько человек предложили Тане жильё. Полгода она прожила в квартире Маши Шустиной и Петра Рофина. Многие поддержали деньгами. Маша Тырина, Лена Тупысева, Лена Ковальская, Надя Конорева взяли на себя часть забот о передачах и посылках. Ксения Ларина, Зоя Светова, не считаясь со своим временем, помогали в контактах с государственными органами и правозащитными организациями, будоражили общественное мнение в СМИ. Ира Кузьмина, Полина Стружкова, Маша Кривцова и ещё много прекрасных людей всегда были рядом с Таней, готовые поддержать и делом, и словом, и уместным молчанием.

За две ночи и один день, прошедшие от ареста до суда, было собрано больше ста подписей под письмом в мою защиту и несколько десятков поручительств. Отозвались Александр Калягин и Сергей Женовач, Кама Гинкас и Генриетта Яновская, Владимир Урин и Мария Ревякина, Виктор Ерофеев и Лев Рубинштейн, Евгений Асс и Наум Клейман, Александр Маноцков и Сергей Невский, Юлия Ауг и Чулпан Хаматова, Константин Райкин и Виктория Исакова. Мгновенно включился в борьбу за меня Михаил Бычков, а с ним и артисты Воронежского камерного театра. Из Петербурга пришли письма от Льва Абрамовича Додина и Андрея Могучего. К ним в разных городах присоединись десятки знакомых и незнакомых людей с менее известными именами. Коллективные поручительства пришли от Ассоциации театральных критиков и от Гильдии театральных менеджеров. Переводчик Ольга Варшавер создала в «Фейсбуке» закрытую группу «В одной лодке с Алексеем Малобродским», которая быстро собрала больше тысячи подписчиков. Невозможно, к сожалению, назвать всех, кому я обязан поддержкой.

Конвой, защёлкнув наручники на моих запястьях, помог спуститься по ступенькам автозака и ввёл меня в просторный вестибюль Пресненского районного суда города Москвы. Мы оказались перед большой группой людей. В первых рядах толпились журналисты. Трещали затворы фотоаппаратов.

Я не сразу увидел встревоженное, осунувшееся лицо Тани, и впервые меня пронзило то сложно составленное чувство, которое потом я испытывал на каждом судебном заседании, в тех единственных обстоятельствах, где на протяжении нескольких месяцев мы имели возможность общаться только глазами, без права поговорить и прикоснуться друг к другу. Это чувство состояло из смеси беспредельной нежности и восторга по отношению к жене и одновременно из лютой ненависти к мерзавцам, из-за которых она была вынуждена претерпевать столько мучительных невзгод. Это чувство мотивировало моё сопротивление, заставляло бороться, придавало решимости. Самоуверенные ничтожества в форменных мундирах посчитали меня лёгкой добычей, слабым звеном, от меня ждут удобных, лживых показаний? Вы их не получите! Ничего, кроме правды, потому что единственные преступники здесь – это вы, господа следователи. Устроили мне экзамен? Что же, я готов его выдержать. Танины глаза обещали мне понимание и поддержку.

За столом в центре судебного зала сидели следователь Федутинов в белоснежной рубашке и прокурор Алисов в рубашке голубой. Оба поблёскивали золотыми звёздочками, по четыре на каждом плече, – два капитана. Оба излучали безмятежность и самодовольство, улыбались. Напротив сидела адвокат Юлия Лахова, обложившись добытыми вчера документами: эфирными справками, фотографиями, показаниями опрошенных ею свидетелей (зрителей и участников спектакля «Сон в летнюю ночь»), характеристиками и поручительствами. В отличие от расслабленных капитанов она была напряжена в ожидании боя.

Впустили публику. Рядом с Таней – Ксения Ларина, Лена Ковальская, Маша Тырина, Надя Конорева, Сергей Женовач, Саша Маноцков, Толя Голубовский, Евгений Асс, Наум Ихильевич Клейман… Стало спокойно и даже будто весело; вспомнилось, какими гнилыми белыми нитками наскоро смётано обвинение. На вопрос кого-то из журналистов, как я себя чувствую, я искренне ответил: теперь гораздо лучше.

Секретарь Абубекярова велела всем встать. Вошла миловидная женщина в чёрной мантии – федеральный судья Татьяна Михайловна Васюченко. Её имя тогда ничего мне не говорило, но позже, читая о ней, я непременно встречал превосходные эпитеты – «одна из самых известных и опытных московских судей». Судила она не кого попало – например, в недавнем прошлом Евгению Васильеву или Никиту Белых в недалёком будущем. Профессиональную карьеру в девяностые она начинала помощником следователя, потом помощником прокурора. С тех пор так и продолжала им неизменно помогать. Заседание об избрании мне меры пресечения началось. Федутинов лениво сообщил, что я обвинён в особо тяжком преступлении, предусматривающем наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. К моему и, кажется, всеобщему изумлению, он поведал, что располагает результатами наружного наблюдения за мной, из которых следует, что я, имея второе гражданство Государства Израиль, непременно скроюсь от следствия и суда, а также уничтожу важные доказательства своей вины, что буду запугивать свидетелей и, используя связи в Правительстве, окажу влияние на ход следствия. С кем именно и каким образом я связан в Правительстве, Федутинов не сообщил. Потом я узнал, что этот стандартный набор формулировок под копирку тиражируется следователями и кочует из процесса в процесс. Тогда же, слушая эту невероятную ахинею, невозможно было отделаться от ощущения, что всё это розыгрыш.

Много месяцев спустя, изучая материалы завершённого уголовного дела, я обнаружил, что посвящённая мне справка о проведённых в отношении меня оперативно-разыскных мероприятиях была подписана всего на день раньше даты суда, когда я уже был задержан и отправлен в изолятор временного содержания. Кроме того, судя по аналогичным отчётам о «наблюдении» и «наведении справок» в отношении других фигурантов, оперативно-разыскные мероприятия обставляются обязательным набором документов: поручений, постановлений, писем, собственно справок. В моём случае комплект был неполным, а поручение, на основании которого якобы принималось решение о проведении слежки, касалось не меня, а Масляевой и Итина. Из этого следует, что оперуполномоченный 1-го направления 11-го отдела Управления по защите конституционного строя 2-й службы ФСБ старший лейтенант С. А. Авдеев не только выдумал эту бессовестную чушь, но и подтасовал служебные документы своей конторы.

Довольно скоро Федутинов приступил к изложению конкретного эпизода моих преступных деяний. Он сообщил суду, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не был поставлен. Каждый из присутствовавших в зале спектакль видел. Раздался смех. Казавшаяся поначалу обаятельной судья Васюченко вдруг зазвучала сталью – пригрозила закрыть заседание для публики. Напрасно адвокат Лахова рассказывала суду, что успешный спектакль десятки раз был показан тысячам зрителей, что он номинировался на премию «Золотая маска», о чём свидетельствуют протоколы экспертного совета, что спектакль побывал на гастролях в Париже, что объёмные декорации и костюмы при желании можно увидеть хоть сейчас… ничто не убеждало одну из лучших московских судей Васюченко. Адвокат попросила приобщить к делу многочисленные рецензии с фотографиями спектакля. Неожиданно взвился капитан в голубой рубашке, прокурор Алисов. Он заявил, что рецензии в газетах не доказывают факт существования спектакля, а у следователя может быть своё мнение на этот счёт. Публику при этих словах затрясло нервным хохотом. По приказу судьи двух человек удалили из зала. Пристав, выводивший артиста Серёжу Васильева, с негодованием вопрошал: цирк вам здесь, что ли? Похоже, что да, ответил кто-то из журналистов.

Демонстративное и циничное пренебрежение прокурора логикой и фактами оставило у всех чувство брезгливого недоумения. А его непреклонный солипсизм с горьким юмором описали авторы нескольких репортажей из зала суда.

Показательно, что А. Н. Алисов служил в отделе по расследованию особо важных дел Управления по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ прокуратуры города Москвы.

Недавно в «Вестнике государственного и муниципального управления» (2014. № 3(14)) я обнаружил подписанный им научный труд «Конституционные функции прокуратуры в России и зарубежных странах: сравнительный анализ». Вот несколько цитат из этого труда. Алисов пишет, что прокуратура Российской Федерации, «символизируя публичный сектор правозащитной структуры российского общества, обеспечивает защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина самостоятельно и во взаимодействии с судами. Кроме того, на прокуратуру возложены задачи надзора за соблюдением законности… Эти и ряд других функций прокуратуры приобретают свойство системного единства и взаимосвязанности при условии, что её деятельность органически связана с демократическими основами конституционного строя, направлена на реализацию основополагающих конституционных принципов и норм». Он с неодобрением сетует на то, что в Албании, Грузии, Италии и Литве «основной конституционной функцией… прокуратур является уголовное преследование». А в заключение напоминает нам, что «современный российский конституционный строй основывается на принципах гуманизма, высшей ценности человека, верховенства его прав и свобод. Статья 2 Конституции РФ определяет, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства, его органов и должностных лиц. Статья 46 Конституции РФ гарантирует эффективность судебной защиты прав и свобод. Данные конституционные установления направлены на достижение социально значимой цели построения в России подлинно правового государства. Вместе с тем функции российской прокуратуры не нашли достаточно ясного выражения на конституционном уровне, и в значительной мере доминирует подзаконное регулирование функций прокуратуры».

Нельзя не заметить, что учёные потуги прокурора противоречат его практике. На заседании Пресненского суда поборник конституционных прав и свобод откровенно и угодливо обслуживал позицию следствия. Впрочем, мне скоро пришлось убедиться в том, что пренебрежение не только духом, но и буквой закона характерно для всей современной российской правоохранительной системы. Беспринципная демагогия, трусливый цинизм и угодливая ложь – вот негласный кодекс корпорации следователей, прокуроров и судей.

Завершая выступление в прениях, адвокат Лахова обратила внимание судьи на полдюжины процессуальных нарушений, в частности, на отсутствие возбуждённого в отношении меня уголовного дела. Подробно ссылаясь на положения закона, она говорила о том, что обоснованность ходатайства следователя должна быть подтверждена фактами и документами, что в нашем случае следствие не располагает ни одним сколь-нибудь правдоподобным доказательством. Что в течение месяца после возбуждения уголовного дела в отношении Итина и Масляевой я ни разу не предпринял попытки покинуть страну, а конфискация следствием моих документов технически исключает такую возможность. В ответ судья заявила, что «не имеет оснований не доверять следствию». Какие основания у неё и сотен её продажных коллег доверять голословным утверждениям следствия, остаётся до сих пор невыясненным.

Явно скучая, судья Васюченко выслушала выступивших в мою защиту Сергея Женовача и Александра Маноцкова, без интереса приобщила предъявленные адвокатом характеристики и поручительства. Из этих выступлений и документов следовало, что я человек достойный, добропорядочный и законопослушный, что я дорожу своей профессиональной репутацией, а потому больше всех заинтересован в установлении истины и не буду чинить препятствий расследованию. В ответ судья глумливо подчеркнула в постановлении, что принимает решение «с учётом личности обвиняемого».

Решение гласило: удовлетворить ходатайство следствия о заключении обвиняемого, меня то есть, под стражу сроком на один месяц.

Готовясь к своему первому в жизни суду в качестве обвиняемого, я прочитал в Уголовно-процессуальном кодексе, которым меня снабдила адвокат, что к суду нужно обращаться «Ваша честь». Это очень красиво. Пока одна из самых опытных московских судей Татьяна Михайловна Васюченко нечленораздельно бубнила текст своего постановления, у меня в голове всплывали слова Достоевского из «Бесов»: «Русскому человеку честь только лишнее бремя… открытым правом на бесчестие его скорей всего увлечь можно».

Юлия Лахова, действующий адвокат, конечно, имела представление о нравах отечественного судопроизводства. На остальных же столь откровенное пренебрежение здравым смыслом и очевидными фактами произвело шокирующее впечатление. Шокирован был и я. Однако не подавлен. В ходе этого заседания моя естественная реакция самозащиты превратилась в принципиальную позицию сопротивления произволу и давлению. Я чувствовал за собой правду и был возмущён покушением на моё честное имя. В своём выступлении я внятно заявил, что ни при каких обстоятельствах не стану оговаривать ни себя, ни Кирилла и ни кого бы то ни было.

Две недели спустя, рассматривая жалобу моего адвоката, прокурор апелляционного отдела Уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Ф. А. Юсупова безусловно поддержала доводы ходатайства следствия, а судья Мосгорсуда Юрий Анатольевич Пасюнин, не обнаружив правовых и логических нарушений, оставил решение Пресненского суда в силе. Судью Пасюнина, замечу, нельзя упрекнуть в непоследовательности: он неизменно оставляет в силе сомнительные приговоры судов первой инстанции. Это он отклонил апелляционные жалобы Pussy Riot (кроме Самуцевич), десятка фигурантов «Болотного дела», Надежды Савченко – богатая биография, серьёзная репутация.

Это было лишь началом бесстыдной череды неправедных судов. Несомненно, что принимавшие в них участие следователи, прокуроры и судьи сознательно совершали преступления против закона и совести. Каждого я назову его подлинным именем, поскольку убеждён, что зло не абстрактно, его вершат конкретные люди. И эти люди, безжалостно ломающие чужие судьбы, должны быть наказаны. Если не законом, то как минимум нашим презрением.

Во время заседания в Пресненском суде меня держали в клетке за решёткой, будто ожидая, что я стану кидаться на людей. С этим специфическим унижением я тогда познакомился впервые. После оглашения постановления, когда её честь покинула зал, ко мне вместе с адвокатом подошёл следователь. Он, казалось, излучал дружелюбие, звучал примирительно. Сказал, что в ИВС на Петровке меня оставят насколько возможно долго, он уже согласовал это с начальством. Вероятно, подразумевалось, что условия содержания в ИВС лучше, чем в СИЗО, куда меня по решению суда должны были отправить на время проведения следствия, и такая своеобразная забота обо мне как бы оставляла надежду на быстрое завершение произошедшего недоразумения. А может, он рассчитывал, что расписной бандит Володя убедит меня сотрудничать со следствием. Или, скорее всего, он уже знал, что расследование передаётся из московского в Центральное управление СК РФ, и всё ему было безразлично.

Так или иначе, больше капитана Федутинова я не видел. Но хорошо запомнил. Его образ у меня ассоциируется с персонажем комедий, которыми Плавт потешал римский плебс. Изворотливый, но недалёкий раб, он в равной степени презирает людей, на которых его натравили, и своих хозяев, чьи распоряжения он вынужден выполнять. Тщеславие и бахвальство в нём соседствуют с глупостью и никчёмностью. Подобно Псевдолу он объявляет себя полководцем, готовящим штурм города, но, оставшись наедине с публикой, признаётся, что не имеет никакого плана. А то предстаёт поэтом, баловнем удачи, но в конце пьесы оборачивается жалким, икающим, нетвёрдо стоящим на ногах пьяницей. Я дал Федутинову прозвище Хитрый раб Псевдол. И сделал первую запись в моём маленьком личном бестиарии.

После суда я провёл в ИВС ещё неделю. Никаких следственных действий не проводилось. Ходатайства о продолжении незаконченного допроса остались без ответа.

Между тем в Москву вернулась и энергично включилась в мою защиту Ксения Карпинская. Прекрасные адвокаты – моё большое везение. Юлия Лахова, готовившаяся стать матерью, деятельно была с нами ещё несколько месяцев. Бескомпромиссная Ксения Карпинская защищает меня до сих пор.

Наконец 29 июня меня вновь погрузили в автозак и долго возили по Москве два конвоира: подвижный деревенской наружности рябой парень и дородная, лет тридцати, а может, и сорока, не поймёшь, баба. Охранница была невестой. По мобильному телефону она длинно рассказывала подруге Наташе, что Васильич наконец сподобился сделать ей предложение и о том, какая будет свадьба, и что она уже купила бельё. Рябой напарник слушал её и отпускал скабрёзные шутки. Судя по репликам, жених Васильич служил в одном с ними конвойном полку, и парень был с ним хорошо знаком, но при этом весьма откровенно хватал невесту за ляжки, облачённые в форменные штаны, поверх которых болтались наручники и кобура с пистолетом. Моё присутствие никого не смущало. Ехали долго и путано. Стояли у каких-то судов и полицейских отделений, кого-то ждали, бегали за водой и сигаретами, обсуждали службу с невидимыми мне судебными приставами и другими конвоирами из области, сравнивали зарплаты: у нас сутки через двое – а у нас двое суток в неделю – о, пойду к вам работать! – а платят сколько? – бывает до тридцати тысяч – нет, не пойду, у нас больше… Через решётку, расположенную под углом к узенькому грязному стеклу в двери автомобиля, я почти ничего не мог рассмотреть и увлечённо пытался угадать, по каким улицам и в каком направлении мы едем. Была середина лета, поздние, ленивые сумерки, странный свет и неожиданная тишина, будто машина катится не в центре никогда не засыпающего мегаполиса, а по окраине маленького городка. После десяти дней, проведённых в изоляторе на Петровке, я вдруг понял, что остро скучаю по Москве; никогда раньше, хотя случалось уезжать и на более длительное время, я не испытывал подобного чувства. Тогда я ещё не мог представить себе, что расстаюсь с этим суматошным и прекрасным городом почти на год.

Через несколько месяцев я вспомнил эту невесту-вертухая, когда из СИЗО меня везли в суд на очередное продление меры пресечения. Такая же долгая поездка, такой же бесконечный и беззастенчивый разговор по телефону. Молодая женщина, под форменной одеждой расплывшееся тело, жаловалась подруге на своего сожителя, который злился из-за того, что дочь рассказчицы, девочка-подросток, не оказывает ему должного уважения. Потом жаловалась на саму эту дочь, потом громко оповещала о каких-то явно для меня излишних подробностях своего здоровья, потом рассказывала о необходимости делать запасы у матери в деревне, о том, что все дрова уже порубили и надо бы их сложить… В общем, «всюду жизнь», художник Ярошенко. Пару раз она переключалась на разговор со своей пожилой матерью, и в её голосе нотки заботы перемешивались с раздражением, нежность – с грубостью. Речь обеих тёток была примитивна, но в то же время образна; темы вроде незамысловатые, но смысл порой безнадёжно терялся. Казалось, что они говорили на языке, который я знал когда-то раньше, потом забыл, и вот теперь узнаю́ его заново.